罗翔说:“每一个“张三”的背后都有冰山下不为人知的犯罪心理,了解犯罪心理,我们才能更好地理解并处理“张三”的犯罪行为,并警惕我们自己内心的“张三。”

在没有阅读《犯罪心理学》第12版这本书时,我是无法理解的,读完这厚厚的一本才明白,其实每个犯罪行为都有溯源。

而这一切,居然和我们的家庭教养方式有直接的关系,我想:要是每个父母都学点犯罪心理学多好,可以保护好自己和孩子。

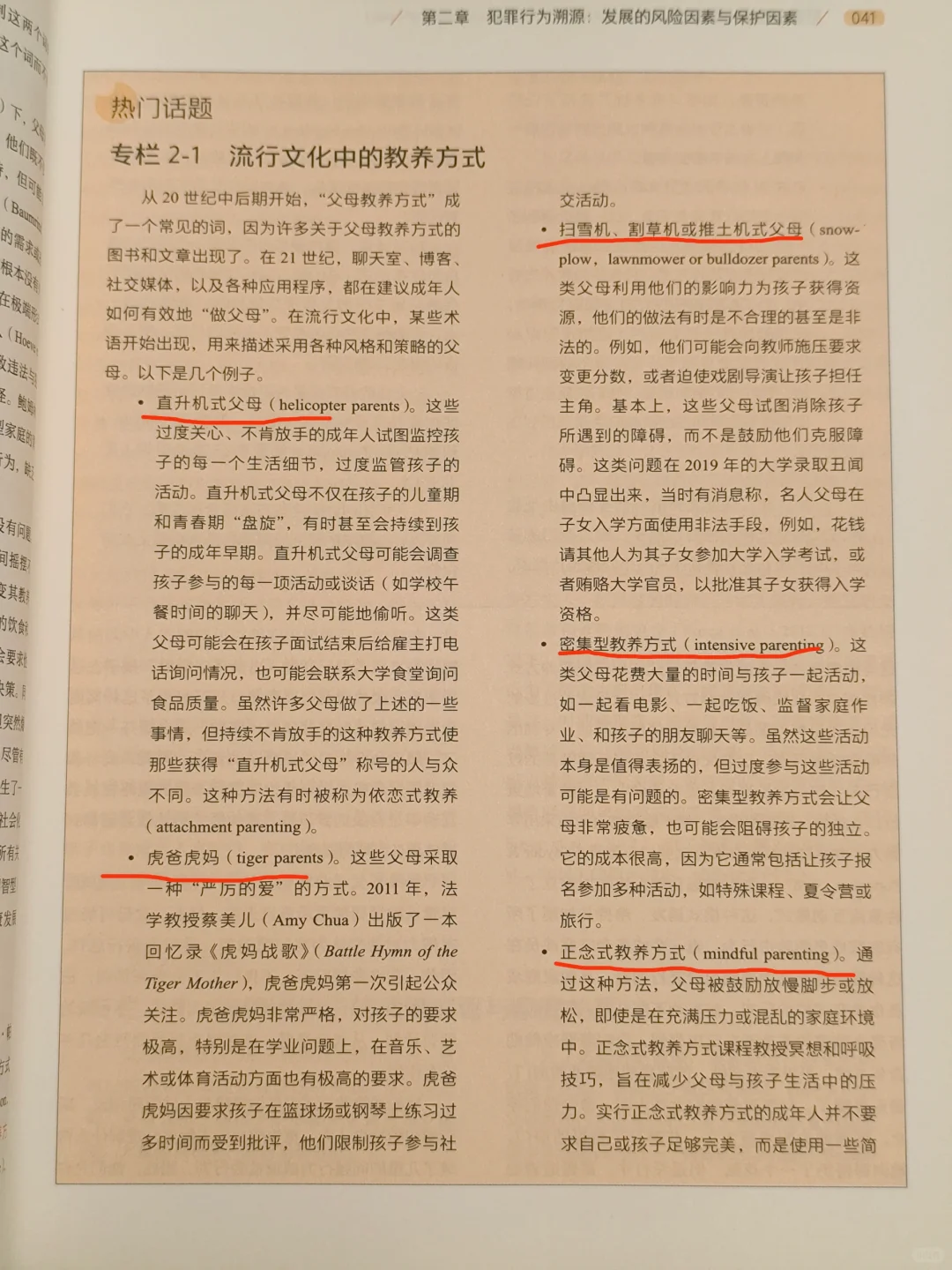

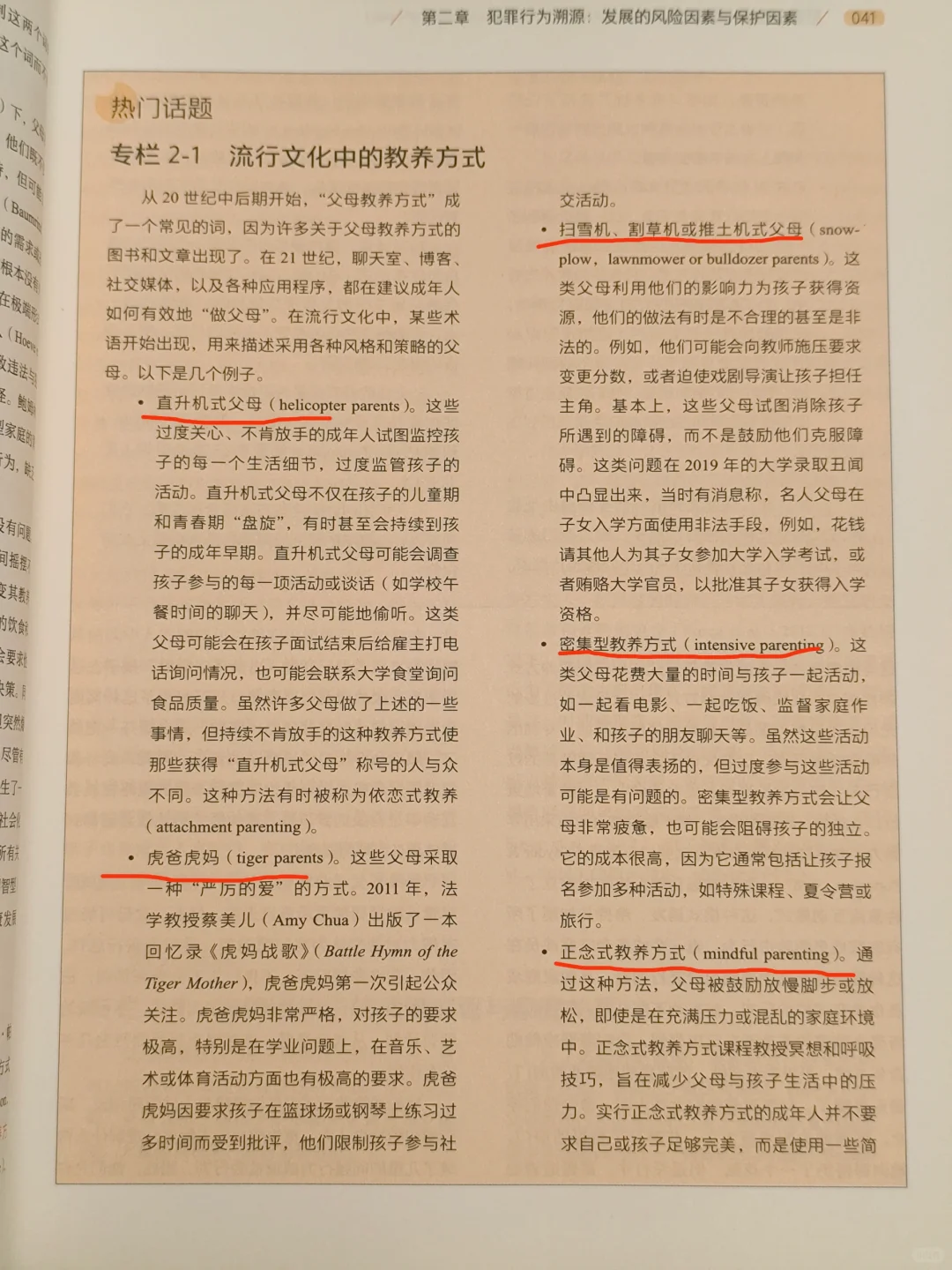

书中详细分析了家庭环境、父母教养方式、亲子关系等因素对孩子行为发展的影响。比如,贫穷、父母离异、家庭bao力、父母放任不管或过度溺爱等,都可能成为未成年人犯罪的诱因。

其中有一个经典案例,说的是在2006年,董某人专门在夜里爬窗进行sha人、抢 劫等犯罪行为,还造成6人si亡等恶性事件,手段十分惨忍,但要找到其犯罪的原因,尽和父母教养方式有关。

董某人在幼年时,父母离异,然后母亲组建新家庭,父亲对他的教育属于忽视型教养,不管不顾,11岁他就离家出走成了流浪儿,13岁时以捡瓶子为生,长大后也想通过自己的努力过正常人的生活,只可惜一没学历,二没特长,在长期找不到工作,又受贫穷的压力下开始偷盗,直到最后选择sha人的犯罪道路。

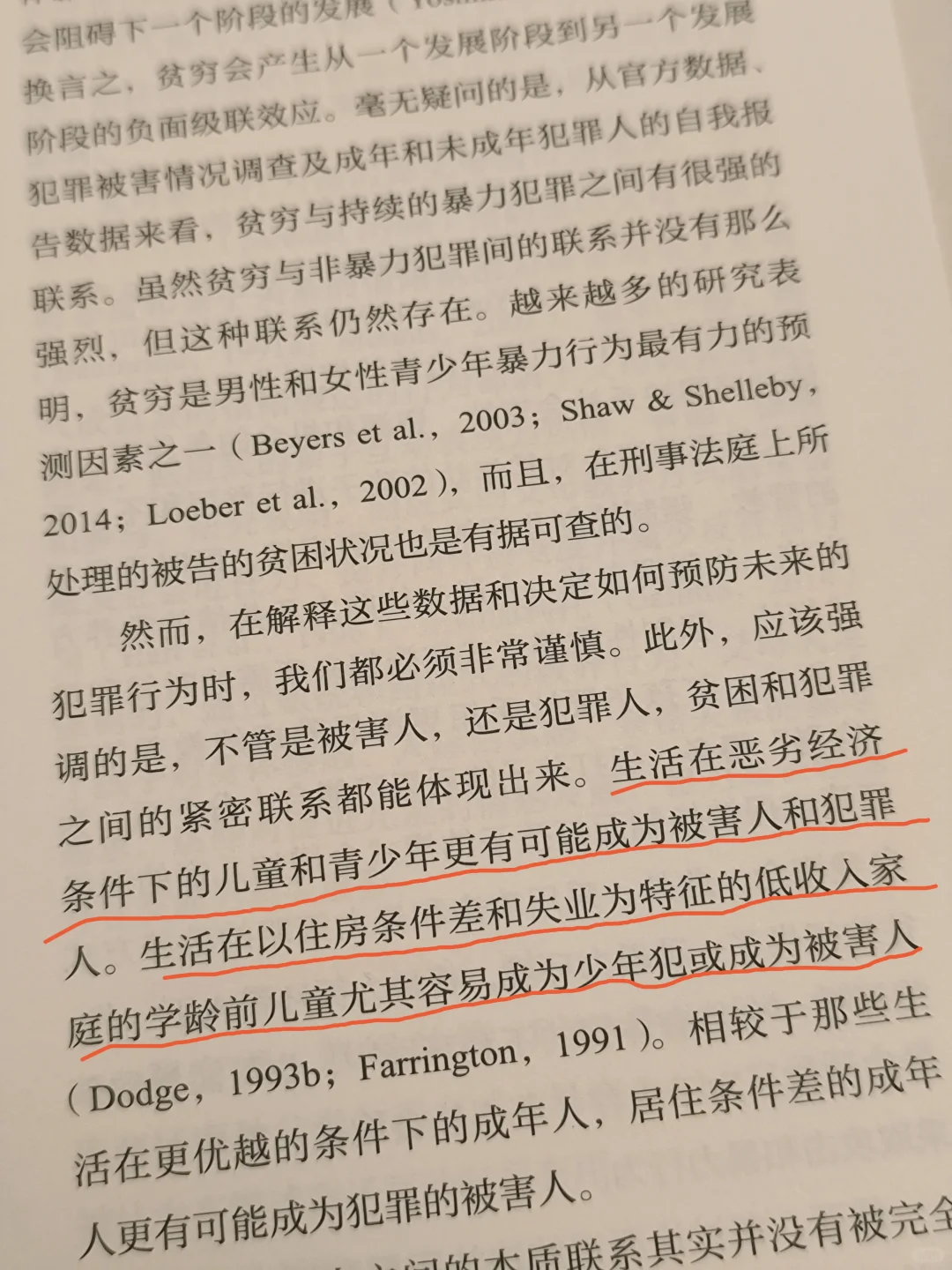

书中说:“贫穷并不会导致直接犯罪,但是贫穷会产生负面效应,增加风险因素发挥其作用。”

而真正受影响的还是来自家庭,像案例中从小单亲家庭,父亲忽视教育,孩子的需求得不到回应,也无人监管,在极度缺爱的家庭中长大,又无社会支持系统,一旦遇到挫折或困难,他就缺乏自我调节、社会责任和认知的能力,从而发展成为反社会行为。

书中认为孩子在婴幼儿时期有父母照顾,有依恋安全感的孩子比较健康,他们长大后能与他人建立良好的人际关系,也能自我调节;反之,父母回避,冷莫、疏远孩子,不安全的依恋关系,长大后也很难形成亲密关系,更没有共情能力。

往往在家庭教养方式中,像束缚型和宽松型的教养方式会直接和间接导致犯罪行为。

可以说家庭是预防未成年人犯罪的第一道防线,父母给予孩子足够的关爱与引导,营造和谐温馨的家庭氛围十分重要。

这本书像教材一样即专业又有指导性,有理论又有案例,读完真的可以学到不少心理学知识。