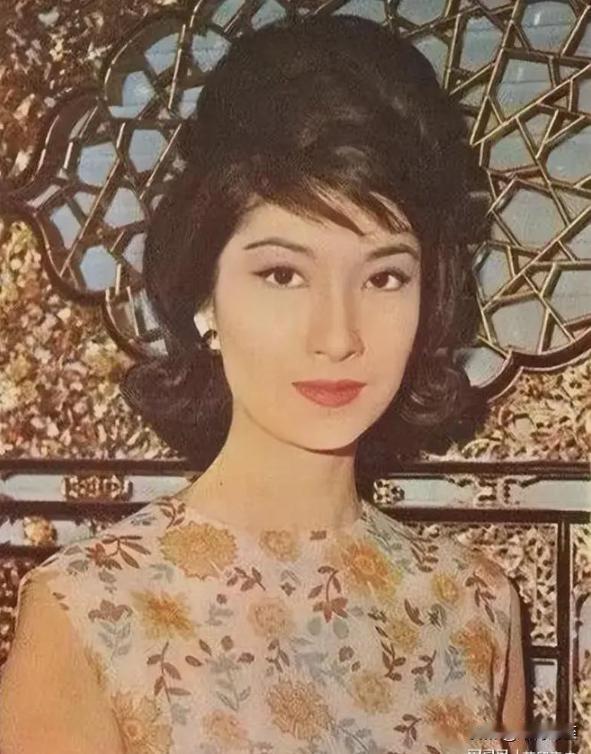

1973年,58岁的郑念死撑着不想出监狱,她拒绝迈出那一步,坚持要一个道歉!监狱长暴跳如雷,厉声下令:“把她扔出去!”郑念被粗暴地架了出去,重重地摔在地上,她缓缓站起,拍了拍身上的尘土,这一刻,她心中暗暗发誓:要让世界知道这里发生的一切。 (主要信源:原文登载于新浪新闻 2009年12月9日关于“郑念:籍贯不是上海的“上海名媛”(图)”的报道) 1973年,秋风瑟瑟,可郑念这个瘦弱女子的眼神却异常坚定,她回头看了一眼高墙,眼中闪过一丝决绝。 回到空荡荡的家,郑念望着墙上女儿梅平的照片,泪水夺眶而出,往事如潮水般涌来,记忆中那个阳光明媚的日子,梅平还是上海市游泳队的明星,在黄浦江畔蝶泳翩翩... 以前的生命力在这段时光里被消磨,差点完结,郑念下定决心要讲述她的经历,虽然不是专业作家,她还是拿起笔开始写作。 选择用英文是为了让更多人了解上海那段艰难岁月,她的人生开始于1915年的北京,后来在燕京大学读书,还去伦敦留过学。 1949年,命运把她带到了上海,她跟随丈夫郑康祺来到这座城市,从此在这里扎下了根,虽然经历了许多苦难,但郑念知道自己有责任把这段历史记录下来。 她希望通过自己的文字,能让世人了解那段不堪回首的往事,上海,这座包容万象的城市,成为了郑念的第二故乡! 她虽不会说上海话,却深深爱上了这里,她见证了上海的变迁,也经历了时代的跌宕起伏。 66年,灾难突如其来,像一场无情的风暴席卷了郑念平静的生活,夜深人静时,她常常望着窗外发呆,回想着过去的点点滴滴。 斗会上的羞辱、审讯室里的恐惧,还有最让她心碎的,是失去了深爱的女儿,可即便在最黑暗的时刻,她依然像往常一样优雅从容,绝不让自己失态。 十四年后,她终于要离开生活了大半辈子的上海了,她不愿总是沉浸在伤心往事里,而是忙着写书、办基金会,帮助那些来美国求学的中国学生。 离开的时候,她有种看淡一切的释怀,她热爱祖国,那所有的珍藏她一件没带,无偿捐赠,她常说:"这些都是我能为祖国做的事。" 2022年,107岁的郑念走完了人生最后一程,按照她的心愿,骨灰撒入了太平洋,就像她的一生,跨越了东西方两个世界。 她相信,海水终会将她带回心爱的上海! 如今,当我们漫步于黄浦江畔,仿佛能看到一个身影,正在浪花中翩翩起舞,那是郑念,那是梅平,更是千千万万经历过沧桑岁月的上海人。 郑念的《上海生死劫》不仅仅是一部回忆录,更是一面镜子,照见了一个时代的荒诞与人性的光辉,它告诉我们,即便在最黑暗的时刻,人的尊严和希望也永不磨灭。 作为一位真正的上海名媛,郑念用她的一生诠释了什么是真正的贵族气质,那不是奢华的外表,而是在苦难中保持的优雅,是对文明的坚持,是永不放弃的勇气。 当我们重读《上海生死劫》,我们不仅在读一个人的故事,更是在读一座城市的沧桑。郑念的笔触,让我们看到了上海的灵魂,那是一种包容、开放、永不言弃的精神。 在郑念的故事里,我们看到了上海,也看到了中国,那是一个民族自我救赎的过程,通过郑念的眼睛,我们得以重新审视那段岁月,汲取教训,展望未来。 最后,让我们记住郑念的话:"我还是关注着中国的一切,来自中国的种种消息令我十分鼓舞。"这份不渝的爱国情怀,跨越了时空,温暖了无数人的心。 郑念的故事,终将与上海的传奇一起,永远流淌在黄浦江的江水中,滋养着这座城市,激励着一代又一代的人。