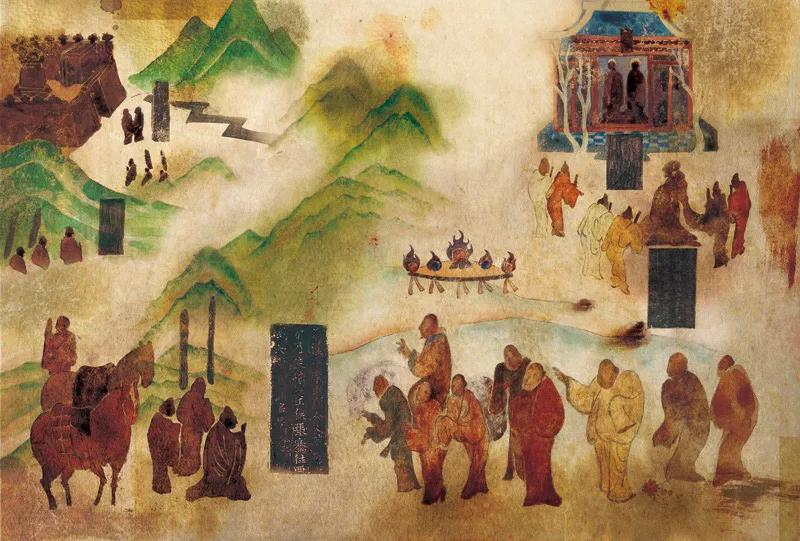

《西域四百年》| 张骞进入西域之前,西域是什么样子的? 张骞进入西域之前,西域是什么样子的? 《汉书·西域传》:西域以孝武时始通,本三十六国,其后稍分至五十余,皆在匈奴之西,乌孙之南。南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里。 东则接汉,厄以玉门、阳关,西则限以葱岭(今帕米尔高原)。其南山,东出金城,与汉南山属焉。其河有两源:一出葱岭山,一出于阗(今新疆于田境内)。 于阗在南山下,其河北流,与葱岭河合,东注蒲昌海。蒲昌海,一名盐泽者也,去玉门、阳关三百余里,广袤三四百里。其水亭居,冬夏不增减,皆以为潜行地下,南出于积石,为中国河云。 《汉书·西域传》中所列的三十六国,只相当于如今新疆的南部和东部,如果加上乌孙人所占的伊犁河流域,则是历史学家笔下狭义的西域,一说就是现今新疆全境。 如果加上安息(即帕提亚帝国)、康居、大宛、月氏等地域范围,就进入了中亚腹地,这便是历史学家笔下广义的西域。 西域特殊的地理环境,我们叫作“三山夹两盆”。乌孙在天山以北,那里青山叠翠、水草丰美、湖泊点点,适于游牧。三十六国在天山以南,大漠孤烟、长河落日、绿洲片片,便于耕作。 不知道从哪个年代开始,来自高纬度的塞人(《史记》中的大夏人)部落越过山川,由北向南迁徙,进入西域开阔的南部,开始了半耕半牧的生活;来自中纬度的羌人部落蹚过大漠,由东向西迁徙到西域空旷的南部,开始了半牧半耕的日子;而在中原地区,还有一部分华夏部落为逃避灾难、战乱、徭役,也开始西迁。 于是,这些人开始在西域杂居。 在与春秋战国同一时期,西域的土著居民与中原人一样,掌握了冶炼、制陶、碾毡、种植、建筑等技术。匈奴势力没有进入西域之前,这里曾是世外桃源,各城邦和睦相处。 塞人、羌人、华夏人形成的西域城邦的土地上,连接各城邦关系的还有一种以交换劳动产品为生的商人集团。 这些人“善商贾,好利,丈夫年二十,去傍国,利所在无不至”,这些人不畏艰险地游走于各绿洲之间,在西域城邦之间进行易货贸易,妇女、儿童、奴隶也在经营范围之列。 也有人将西域的玉石、珠宝、黄金饰品带到中原,再从中原带回丝绸、茶叶、漆器。西汉官方的“丝绸之路”未开通之前,这些商人在民间已走出了一条商道,由西向东的“玉石之路”,由东向西的“青铜之路”。 西域南部这块土地,远离海洋,高山阻隔,形成了温带大陆性气候。日照充足,冬季不冷,夏季不闷,河流纵横,分割出块块绿洲、湿地。 千百年前,天山南部的蒲昌海近1.5万平方千米,从天山、昆仑山、喀喇昆仑山汇集的高山冰雪融水形成数条河流,汇入今天我们称为罗布泊的蒲昌海。 当时的蒲昌海中游弋着巨大的罗布泊土著弓鱼,水面飞翔着各类水鸟。沿着水边,一片片高山河流冲击形成的绿洲上居住着土著或游牧部落,楼兰、婼羌、且末、于阗等国临蒲昌海而居。 而在博湖周边的绿洲上,同样分布着焉耆、危须、尉犁等国。沿塔里木河中上游分布着姑墨、龟兹、温宿等国。 那时的西域南部也是多水草之地。甚至两千多年前,古人认为蒲昌海水平面长年不增不减,水一定是沿地下流到中原,形成黄河的源头。 这就是《汉书》中所说“冬夏不增减,皆以为潜行地下,南出于积石,为中国河云”的本意。#张骞# #历史# 来源:李东《西域四百年:汉匈争夺战》第一部分