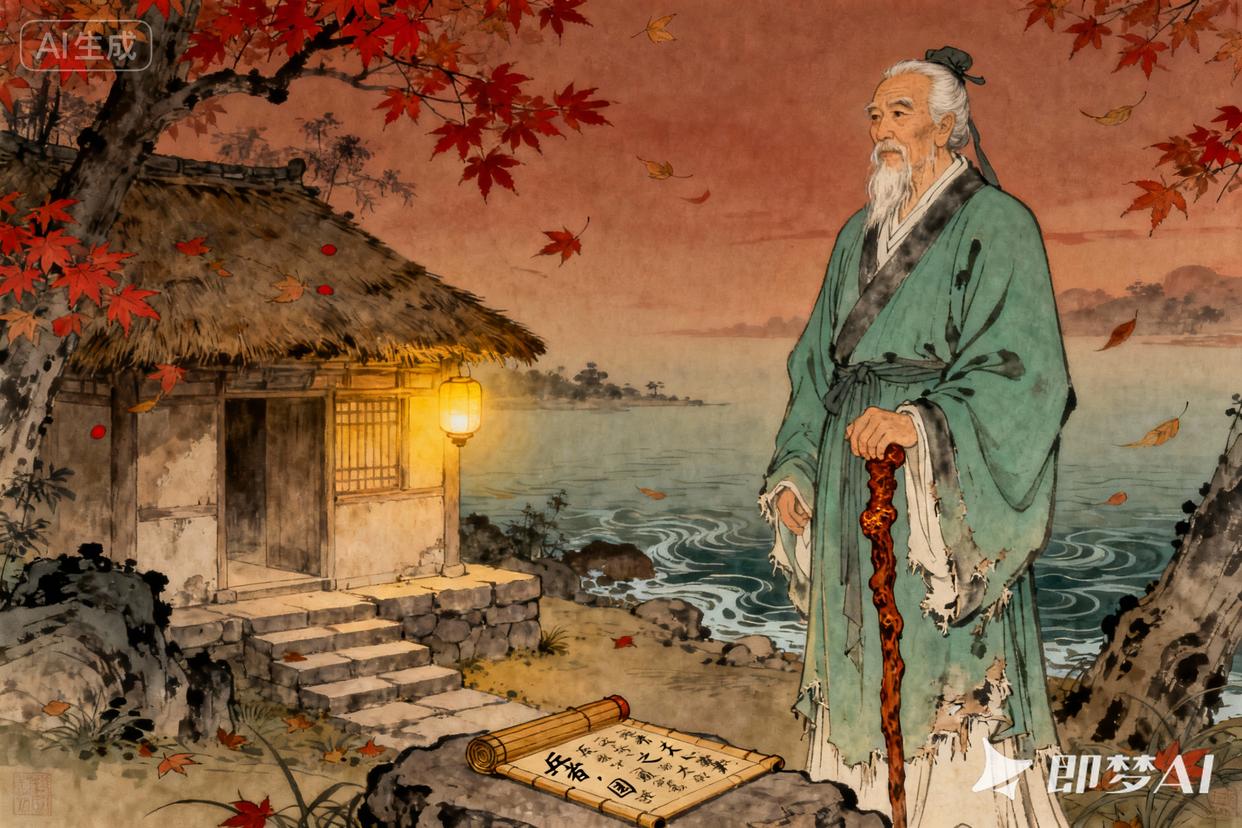

阖闾十九年深秋,姑苏城外的枫红得像燃着的火。孙武拄着根桃木杖,站在茅屋前的石阶上,望着远处太湖的水波。风卷着落叶落在他的青布袍角,他低头拂去时,指腹触到袍料上磨出的毛边 —— 这袍子还是当年吴王赐的,如今已穿了十余年。屋里的油灯还亮着,案上摊开的竹简沾着松烟墨,最上面那片刻着 “兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”,笔锋刚劲,是他年轻时的字迹。他咳嗽了两声,扶着门框进屋,指尖在竹简上轻轻划过,忽然想起二十年前,在吴宫的练兵场上,那些被他斩了的美姬,还有吴王阖闾又惊又怒的脸。

孙武本是齐国田氏之后,祖父田书是齐国名将,因战功被赐姓孙。约莫周敬王三年,他才十岁,就跟着祖父在临淄城外的校场看士兵操练。那时的齐国,田、鲍、高、国四大家族明争暗斗,校场边的柳树上,总挂着些传递消息的飞鸟。有次祖父教他看阵型,指着士兵们的队列说 “兵无常势,水无常形”,他似懂非懂,却把这话刻在了心里。后来田氏家族卷入纷争,父亲孙凭怕他遭祸,连夜把他送上前往吴国的商船。船开时,他站在甲板上,看着齐国的海岸线渐渐模糊,怀里揣着祖父留下的兵书残卷,手指攥得发白 —— 他不知道,这一去,竟会让他在异国写出改变后世的兵书。

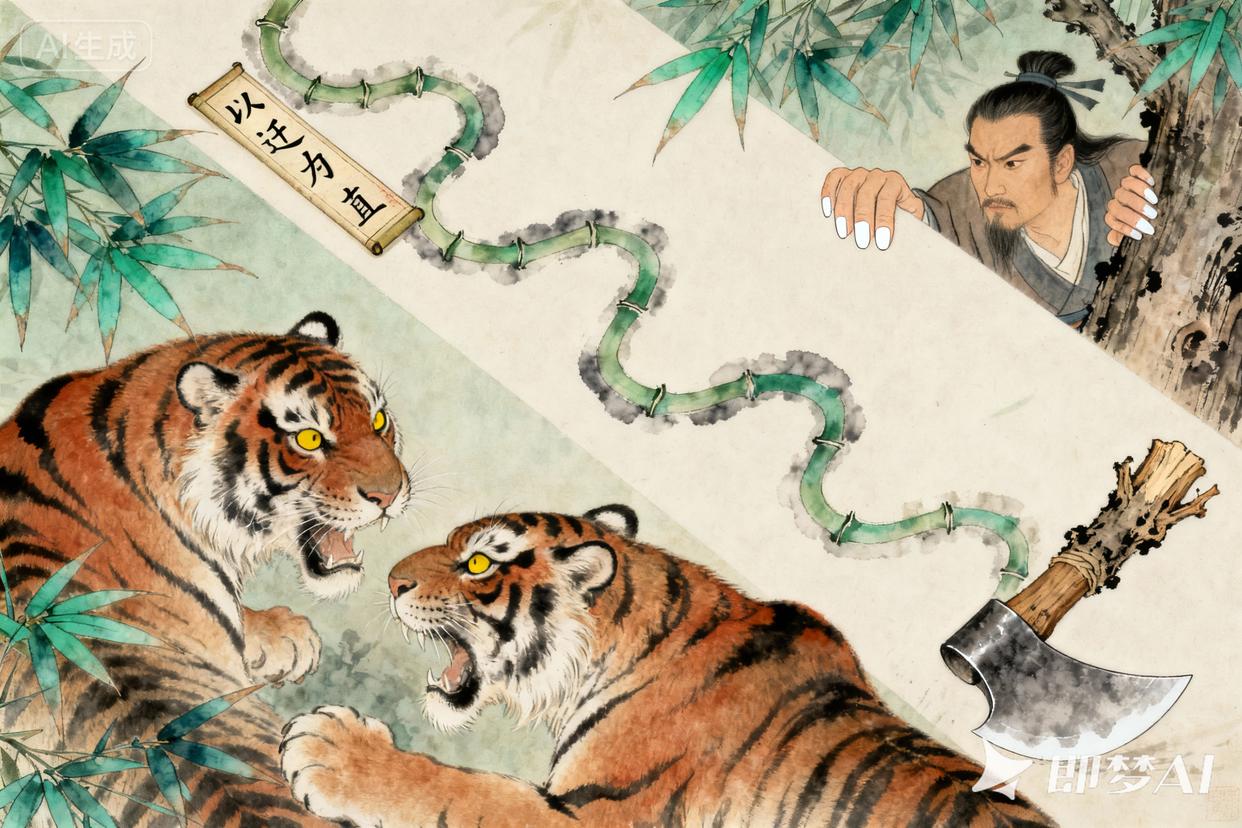

周敬王五年,孙武在吴国姑苏城外的穹窿山隐居下来。山脚下有片竹林,他常去砍些竹子做竹简,白天耕作,晚上就着油灯整理兵书。有次砍柴时,他看见两只老虎争食,一只虎猛扑,另一只却退了两步,趁前者扑空时一口咬住其咽喉。他站在树后看得入了迷,忽然明白 “以迂为直,以患为利” 的道理,连忙跑回茅屋,在竹简上刻下这句话。山里的日子清苦,冬天没有炭火,他就裹着破棉袄,把竹简抱在怀里取暖,怕墨汁冻住,还常把砚台放在胸口焐着。有个砍柴的樵夫问他 “先生天天写这些打仗的话,不怕惹祸吗”,他笑着说 “我写的不是打仗,是止战”,眼里却藏着一丝旁人看不懂的坚定。

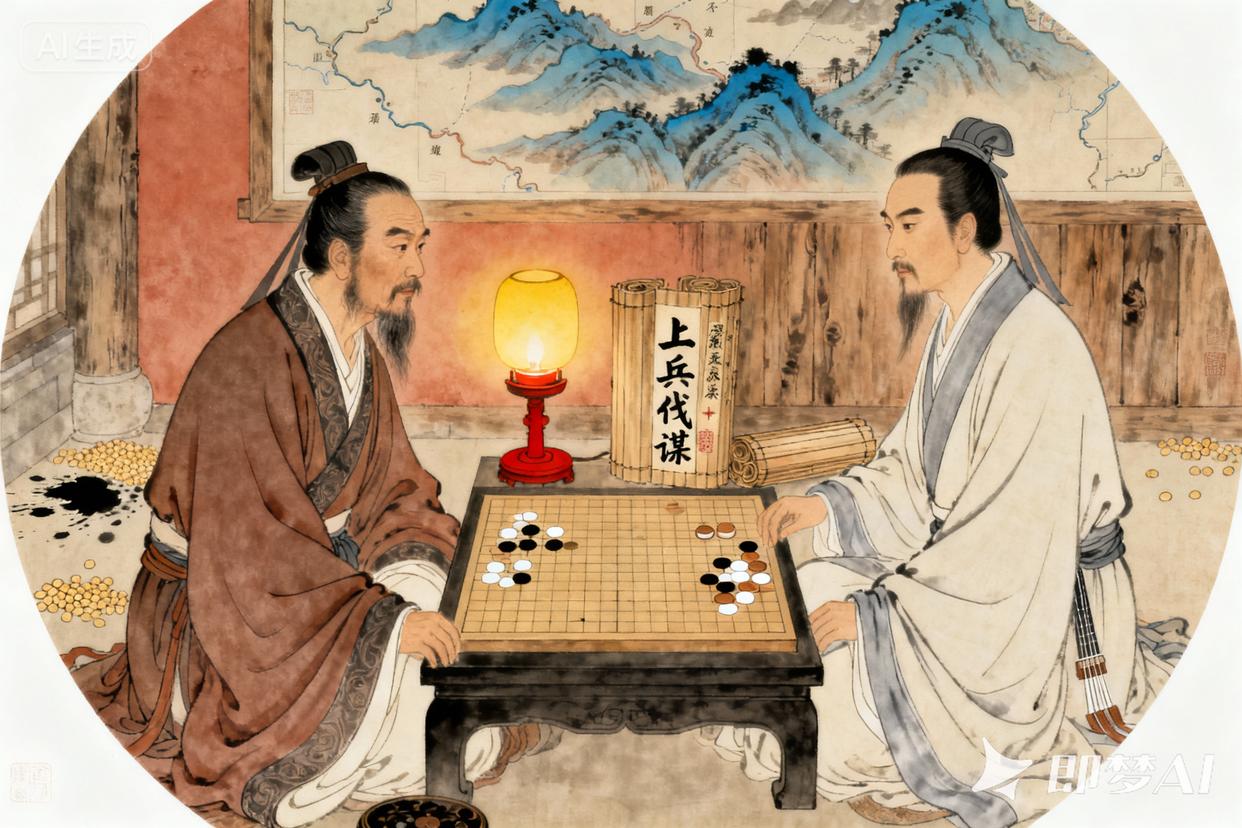

周敬王八年,伍子胥因父兄被楚平王所杀,逃到吴国,一心想借吴国之力报仇。他听说穹窿山有个懂兵法的隐士,就三番五次上山拜访。第一次去时,孙武正在写 “上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”,见伍子胥来了,只淡淡说 “我只谈兵,不谈仇”。伍子胥却不气馁,每次来都带些粮食和笔墨,还和他讨论天下大势。有次两人谈到楚国的兵力,伍子胥说 “楚国兵多将广,硬打肯定不行”,孙武却指着案上的棋盘说 “楚虽强,却像这棋盘上的棋子,看似多,实则散乱,只要找到要害,一击就能破”。伍子胥听了,眼睛一亮,知道自己找对了人,连忙向吴王阖闾举荐孙武。

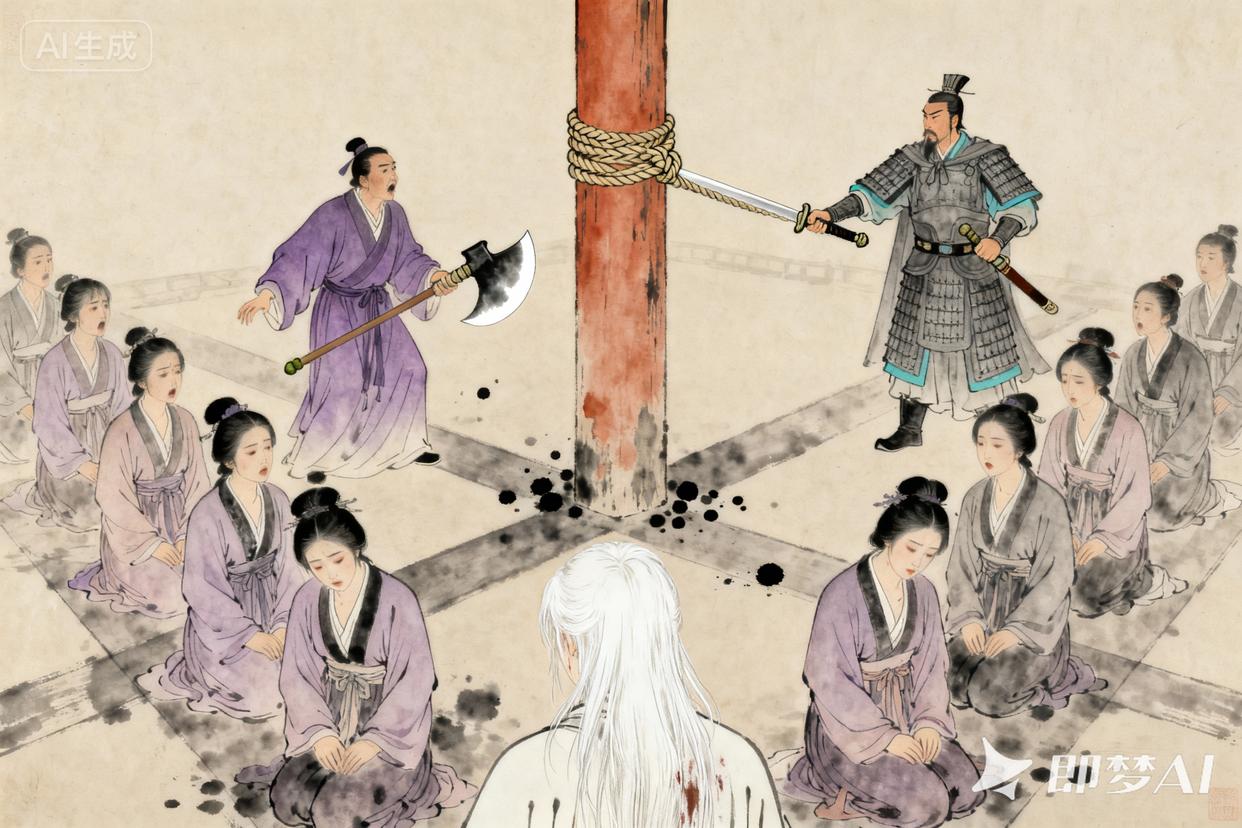

周敬王九年,吴王阖闾在宫殿里召见孙武。孙武捧着刚写完的《孙子兵法》十三篇,从容地走进大殿。阖闾坐在宝座上,看着这个穿着粗布衣裳的年轻人,心里有些怀疑,说 “先生的兵书我看了,写得很好,可不知能不能用在实际操练上”。孙武说 “能”,阖闾又说 “那用宫女来操练行吗”,他想故意为难一下孙武。孙武点头同意,阖闾就叫人找来一百八十名宫女,还让自己的两个宠姬当队长。宫女们穿着铠甲,拿着兵器,却嘻嘻哈哈地笑个不停,根本不把操练当回事。孙武站在队前,把军令说了三遍,宫女们还是打闹,他脸色一沉,叫人把两个宠姬绑了起来,说 “军令不行,队长之罪”,就要斩首。

阖闾在台上看得又惊又怒,连忙派人传话说 “寡人已经知道先生会用兵了,这两个宠姬是寡人最爱,求先生饶了她们”。孙武却对着来人说 “将在外,君命有所不受”,话音刚落,刀斧手就斩了两个宠姬。宫女们吓得脸色惨白,再也不敢胡闹。孙武重新任命队长,再次下令操练,宫女们进退有序,动作整齐,没有一个人敢出声。阖闾虽然心疼宠姬,却也看出孙武确实有真本事,当场任命他为吴国将军。事后伍子胥问孙武 “先生不怕吴王降罪吗”,孙武说 “若因妇人而废军令,将来打仗时,士兵也不会听令,到时候亡的就不是两个宠姬,而是整个吴国了”,语气里没有丝毫后悔。

周敬王十四年,吴王阖闾决定伐楚,拜孙武为大将,伍子胥为副将。出兵前,孙武仔细研究了楚吴两国的地理,知道楚国兵力分散,就提出 “分师扰楚,疲楚误楚” 的计策,派小股部队反复袭击楚国边境,让楚军来回奔波,疲惫不堪。有次部队在淮水边扎营,孙武看见士兵们在河边洗脚,把水搅得浑浊,就亲自去河边,舀了一瓢清水说 “水是兵之命,若连水都不爱惜,怎么爱惜士兵的命”,还下令以后士兵取水必须在下游,不许污染水源。士兵们听了,都对他又敬又畏。就这样过了六年,楚军被拖得筋疲力尽,孙武知道,决战的时刻到了。

周敬王十六年,柏举之战爆发。孙武率领吴军三万,对阵楚军二十万。战前,他站在阵前,对士兵们说 “夫勇者,卒也;智者,将也。我们人少,但我们的阵比楚人的密,我们的令比楚人的明”。他派伍子胥率领一部兵力牵制楚军主力,自己则亲率精兵,从楚军兵力薄弱的侧面迂回,像一把尖刀插入楚军腹地。楚军没想到吴军会从侧面进攻,顿时大乱,士兵们四散奔逃。孙武却下令 “穷寇勿追”,还叫人给受伤的楚军士兵包扎伤口。有个副将不解,问 “为什么不趁机消灭楚军”,孙武说 “我们伐楚,是为了帮吴王称霸,不是为了滥杀无辜,若把楚军逼急了,他们反而会拼死抵抗”。这一战,吴军大获全胜,一口气攻占了楚国都城郢都,伍子胥终于报了父兄之仇,可孙武看着郢都城里流离失所的百姓,却悄悄叹了口气 —— 他要的止战,似乎还很遥远。

周敬王二十四年,吴王夫差继位,一心想争霸中原,对孙武的 “慎战” 主张渐渐不满。有次夫差想攻打齐国,孙武劝他 “吴国刚打完楚国,百姓还没恢复,若再伐齐,恐生内乱”,可夫差根本不听,还重用奸臣伯嚭。孙武看着夫差越来越骄傲,又想起伍子胥因反对伐齐被赐死的惨状,心里凉了半截。他知道,自己在吴国已经没用了,就向夫差请辞,要回穹窿山隐居。夫差虽不舍他的兵法,却也嫌他碍事,就答应了,还赐了他些金银绸缎。孙武却把这些东西都分给了山下的百姓,只带着那部《孙子兵法》和祖父留下的残卷,回到了阔别多年的茅屋。

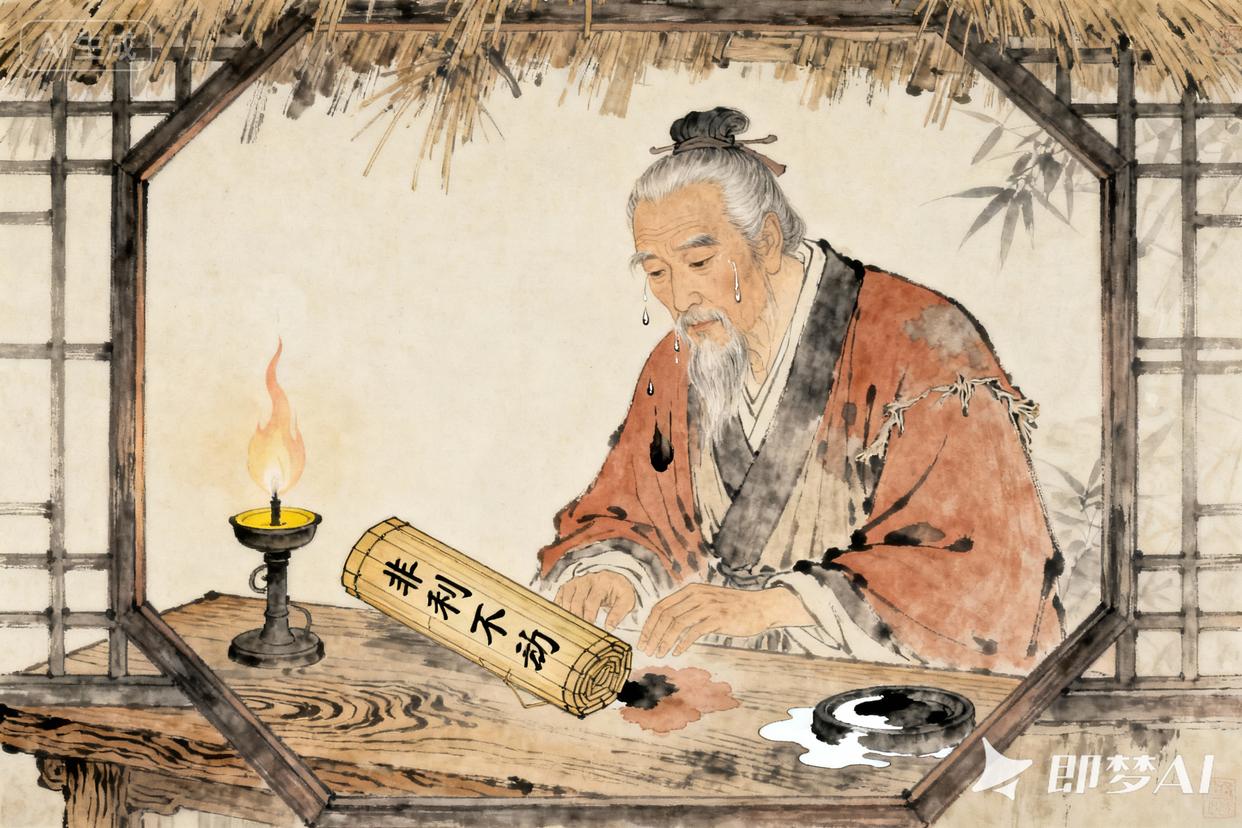

晚年的孙武,每天都在整理《孙子兵法》,有时会对着竹简发呆,想起年轻时在吴宫教战的场景,想起柏举之战的硝烟,还有伍子胥临死前的眼神。有次他写 “非利不动,非得不用,非危不战”,写着写着,眼泪就滴在了竹简上,把墨汁晕开了一片。他知道,后世的人可能只会用他的兵法去打仗,却忘了他写这部兵书的初衷是止战。临终前,他把《孙子兵法》交给了一个信任的弟子,嘱咐说 “若天下太平,就把它藏起来;若天下大乱,就把它传下去,让懂的人用它来止战”。说完,他闭上眼睛,手里还攥着那片刻着 “兵者,国之大事” 的竹简。

孙武死后,《孙子兵法》渐渐流传开来,从战国的白起、韩信,到后世的岳飞、戚继光,无数名将都从这部兵书里汲取智慧。可很少有人知道,那个写出 “兵贵胜,不贵久” 的军事家,其实最渴望的是天下无战。如今我们再读《孙子兵法》,看到的不只是排兵布阵的技巧,更有一个春秋智者对战争的敬畏、对和平的期盼。就像穹窿山上的那片竹林,当年孙武用它做竹简,写下改变历史的兵书,如今竹林依旧,风吹过竹叶的声音,仿佛还在诉说着那个关于止战的古老心愿。