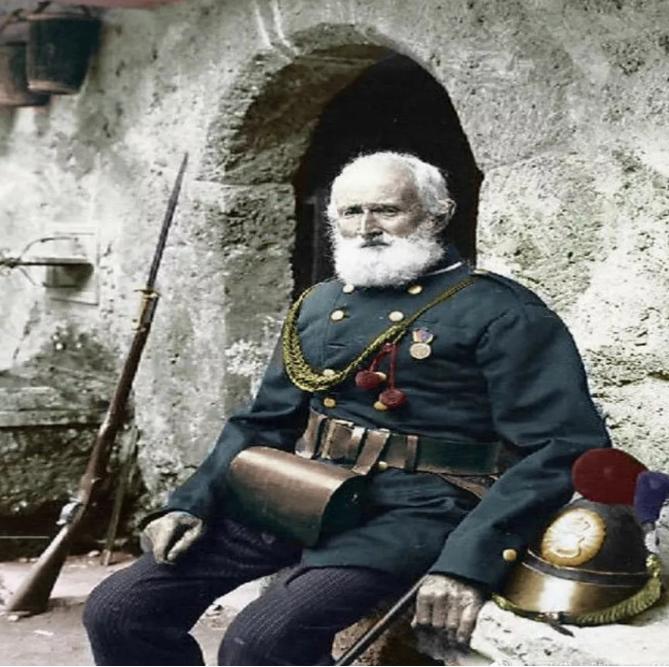

1868年,列支敦士登成为永久中立国,裁撤所有军队,从此这个国家将不再拥有国防军,但是在事实上,这个国家的军队依然存在。 1866年,欧洲政治格局发生了重大变化。普鲁士在萨多瓦战役中击败了奥地利,此后普鲁士逐步统一了德意志。而奥地利则很快自行改组为奥匈帝国,基本退出了德意志地区事务。这一系列变化使列支敦士登这个被夹在奥地利和瑞士之间的小公国处于了一个尴尬的地缘政治位置。 列支敦士登虽是一个德意志公国,却与新统一的德国不接壤。它的两个邻国——奥地利和瑞士——虽然主导族群也都可以算是广义的德意志人,但在政治上已经走上了不同的道路。奥地利退出了德意志事务,而瑞士早已成为中立国,不再谋求扩张领土。对这两个大邻居而言,吞并列支敦士登并非必要,但对列支敦士登来说,这种地缘政治处境却带来了深刻的战略思考。 1868年,德意志邦联最终瓦解,欧洲格局再次重组。正是在这一历史节点上,列支敦士登做出了一个关键决定:解散自己仅有的一支小型军队,并宣布该国将转为永久中立国。这一决定的直接原因首先是经济考量——军费负担对这个微型国家来说实在太过沉重。事实上,列支敦士登的军队在当时可能只有几十人,但即使这样小规模的武装力量,对国家财政也构成了相当大的压力。 宣布成为永久中立国是列支敦士登在那个时代的一种生存策略。通过放弃军事力量,它向邻国传递了一个明确信号:列支敦士登不会成为任何军事冲突的参与者或起点。这种做法在某种程度上借鉴了瑞士的中立政策,后者已经证明了中立立场可以帮助小国在大国政治中生存下来。 在第一次世界大战前夕,列支敦士登进一步巩固了这一战略,与瑞士成立了关税与货币同盟。1919年,两国关系更进一步,列支敦士登将国防、外交事务完全委托瑞士代理,形成了一种非正式的中立联盟。正是这种战略安排,使列支敦士登在第二次世界大战前和战争期间免于遭受德国的侵略。 表面上看,自1868年起列支敦士登就不再拥有常规意义上的军队,成为了世界上少数几个无军队国家之一。然而,深入了解这个微型国家的国防体系,我们会发现事实并非如此简单。尽管正式撤销了军队,列支敦士登仍然保留了一套特殊的防卫机制,这使得"无军队"的表象下隐藏着另一种形式的国防力量。 首先值得注意的是,列支敦士登在解散军队的同时,仍然保留了义务兵役制度。根据国家规定,每一位列支敦士登公民都有义务保卫自己的国家。这意味着,虽然在和平时期不设立常规军队,但在战时或紧急情况下,国家有权动员全体公民参与国防。这种制度设计为这个仅有3.8万人口的小国提供了一种潜在的防御能力,使其在理论上能够在危机时刻迅速组建起民防力量。 1919年是列支敦士登国防历史上的另一个重要节点。第一次世界大战结束后,列支敦士登与瑞士达成了一项重要协议,将国防与外交事务完全委托给瑞士代理,组成了一种中立联盟。这一安排在二战前和战争期间发挥了关键作用,使列支敦士登免受德国侵略。瑞士的军事力量和中立地位为列支敦士登提供了一层保护屏障,成为其安全的重要保障。 然而,关于瑞士在列支敦士登防务中的确切角色,存在着一些不同的说法。根据美国中央情报局出版的《世界概况》描述,列支敦士登的防务由瑞士负责。但有趣的是,事实上瑞士与列支敦士登之间并没有签订正式的军事防务条约。列支敦士登官方网站上关于两国双边关系的描述中也没有提到任何相关的防务条约。这种模糊性表明,两国之间的防务安排可能更多是一种约定俗成的默契,而非明确的法律义务。 尽管如此,瑞士确实在某些方面承担着列支敦士登的安全事务。例如,列支敦士登与奥地利之间的海关,是由瑞士派驻的官员把守。同时,瑞士驻外机构代表列支敦士登在外国的利益,尽管列支敦士登仍然保留与其他国家建立外交关系的权利。1950年9月14日,列支敦士登与中国建立了领事级外交关系,中国驻苏黎世总领事兼任驻列支敦士登公国总领事,这一安排也反映了列支敦士登外交事务的独特模式。 作为一个高度发达的资本主义国家,列支敦士登通过经济繁荣和外交灵活性确保了自身的生存与发展。它是精密仪器、邮票和金融服务业的重要中心,被誉为"邮票王国",从1912年至今已发行纪念邮票8000多种。这种经济实力为其提供了在国际社会中的影响力和地位,某种程度上弥补了军事力量的缺失。 1990年,列支敦士登加入联合国,进一步融入国际社会。今天的列支敦士登已经成为微型国家生存的典范,证明了在现代国际关系中,一个国家的安全不仅仅依赖于传统意义上的军事力量,还可以通过巧妙的外交策略、经济实力以及与邻国的密切合作来实现。