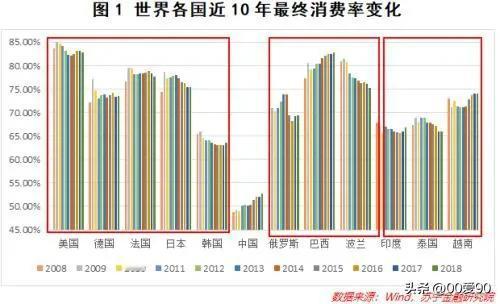

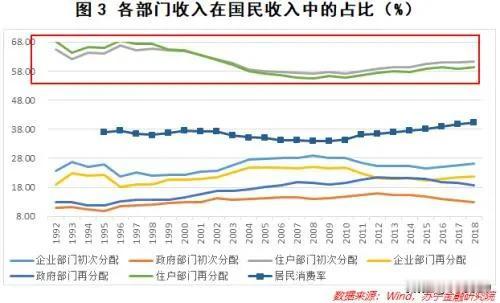

当前判断内需是否充足的标准并不明确,通常基于供求平衡来判断,但这种判断忽略了供需关系的相对性。供大于求可能是因为需求不足或供给过剩。 中国社会结构和政府政策导致产业周期波动,产能过剩是常见现象。中国作为世界工厂,许多产业的产能其实是面向全球市场的,因此内需无法完全吸收所有产品。譬如中国生产的鞋子大部分是为国际市场准备的,内需无法消耗如此巨大的产量。 当商品滞销时,不能仅归咎于内需不足,需考虑供需两端。通过国际比较,若消费正常,问题可能在供给端;若消费异常,则需解决需求端问题。 实际上,消费还包括住房、教育、医疗等不在统计内的项目。当前的问题并非消费不足或需求疲软。80年代,普通家庭用一年工资购买电视,一年收入安装电话,花费十几万甚至二十多万购买桑塔纳,大约10年时间经历了三大件时代。 自1998年起,20多年间,我们经历了房价收入比增长几十倍的房地产时代。我们并非不消费或偏爱储蓄,而是存在过度消费、超前消费和负债问题,导致无力继续消费。 当前问题并非消费不足,而是可能的透支或超前消费,居民负债率高达60.6%显示了这一点。我们必须面对现实,旺盛内需的时代已过去,内需无法仅凭拉动实现。 我们需要新的策略,就是让居民更多地分享发展成果,稳定预期,并创造消费场景,从而推动而非拉动内需。 二、消费的真正问题 传统上,我们被视为节俭、偏好储蓄,导致消费不足和内需疲软,阻碍经济发展。然而,这一情况已在悄然改变,特别是在年轻一代中。我们必须正视消费中两个最的突出问题: 一是阶段压缩。中国作为后发展国家,其发展具有压缩性特点,不同发展阶段混合且某些阶段缩短。西方国家耗时一两百年,经历了六个经济增长阶段,而中国仅用了大约30年。然而,中国是否能持续大规模集中消费,模式值得怀疑。尽管与西方国家相比,中国家庭债务水平看似合理,但社会保障水平差异导致债务承受能力不同。 二是超前透支。我们必须重视消费过度导致的债务问题。经济学家辜朝明提出负债表衰退理论,指出通过减少开支和债务来修复资产负债表可能导致的经济衰退。如日本90年代泡沫破灭后经历15年的经济低迷,损失巨额财富。急于求成可能会适得其反。 三、现实还是内需不足 关于内需不足的成因,主要有两种理论:一是节俭习惯导致消费不足,二是产品与市场需求不符,缺乏满足民众需求的高端产品。例如,马桶盖和电饭煲需从日本进口,导致购买力外流。 解决之道在于产业升级,提供高端产品。生产和消费能力的失衡,可能是因为生产过剩或消费不足。虽然生产过剩确实存在,但中国消费能力不足似乎是个更主要的问题。 消费能力不足的原因之一是贫富差距。通常,80%的财富集中在20%的人手中,而剩下80%的人只拥有20%的财富。这意味着,虽然少数人财富充足,但他们的需求已经饱和,而多数人虽然需求多,却缺乏购买力。 当前贫富差距的成因与以往有所不同。经济增长很大程度上依赖于货币超发、信贷和债务扩张,这些不仅是增长的推动力,也是财富再分配的过程。要分析在货币超发、信贷扩张和债务扩张中,谁受益、谁受损,以及这些过程如何改变了社会的利益格局。 贫富差距的加剧远超正常分配,导致财富集中在少数人手中,多数人需求多但消费能力有限,而富人的需求已饱和。 住房消费可能限制了其他消费领域,或导致其他消费受限。有人将其视为投资而非消费,然而从生产和消费、需求与供给的角度看,住房支出也可以理解为一种消费行为。 要解决消费不足问题,关键在于解决居民间收入和财富分配不均,以及人们对未来的预期,因为消费能力与愿望都与对未来的看法紧密相关。 四、内需不足的中国悖论 关于中国内需问题,存在多种观点和矛盾的数据。 内需不足不能简单化理解。以电话、手机、汽车和房产消费为例,我国手机普及率超过一些发达国家,汽车价格高于国际市场,房价收入比极高,住房自有率高,这些高成本的快速普及,在世界范围内是罕见的。 当然质疑中国消费不足的声音一直存在。中金公司报告指出,过去十年中国居民消费年均增长12.1%,远超其他国家。城市消费更新换代、农村收入增长和80后消费观念变化是主要推动力。尽管这些结论可能有争议,但它们揭示了内需不足问题的复杂性。 微观层面消费热情与宏观层面消费低迷并存,这是中国的消费悖论。居民家庭负债数据表明,个人消费贷款余额和新增额均显著增长,消费热并非不存在。 中国一方面表现为高储蓄率,另一方面许多家庭负债累累,疫情后断贷成为现实。 同时,存在宏观消费冷却现象。我国最终消费占GDP比重和居民消费率近年来持续下降,目前远低于国际一般水平。与此同时,政府消费率却呈上升趋势。 国民收入分配比例失衡,劳动者、企业、国家之间大约是4:3:3,这是居民消费比例过小的主要原因。