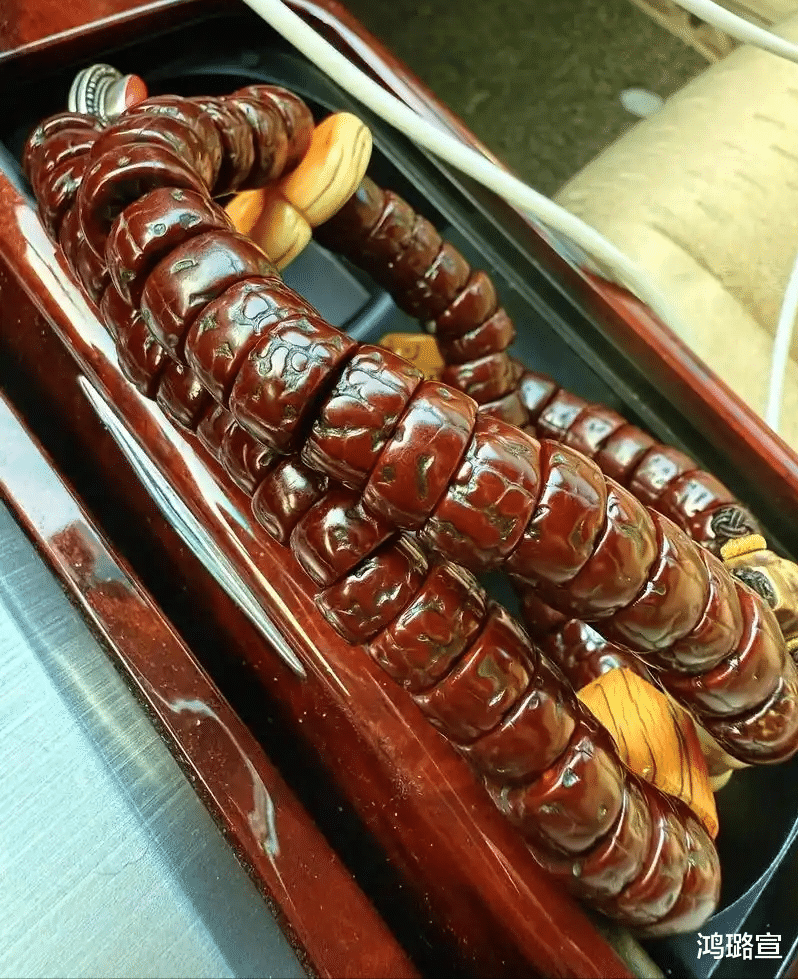

在文玩圈中,追求“高品质”“稀有性”几乎成为一种特殊的信仰。许多玩家笃信:唯有重金入手高精尖品类,才能彰显品位与实力。然而,当柜中陈列的文玩越来越贵,真正被盘玩、被陪伴的却越来越少。那些曾被寄予厚望的“重器”,最终静静躺在盒中,覆上薄尘。为啥越贵的文玩越容易吃灰呢?

“我得玩串好的”,这是许多玩家的口头禅。为了追求密度高、品相佳、稀有度高的文玩,不惜重金,甚至一掷千金。极品金刚、极限尺寸凤眼菩提、名家雕刻橄榄核……这些标签背后,是玩家对“卓越”的执念。

然而,入手不等于盘玩,收藏也不等于陪伴。现实中,许多高价文玩从入手那一刻起,便进入了“展示柜生命周期”,拍照、晒图、炫耀,然后束之高阁。真正上手盘玩的次数屈指可数。那些曾被赋予“传家”“修行”意义的珠串,最终沦为装饰品,甚至成为压箱底的“沉没资产”。

文玩圈普遍存在“买买买”的消费惯性。普通玩家如此,追求高品质的资深玩家亦难逃此律。越是昂贵的文玩,越容易被“遗忘”而非“盘玩”。原因在于,高价带来心理负担。一条价值上万的凤眼菩提手串,玩家在盘玩时难免战战兢兢,生怕盘玩力度不均匀、惧怕油汗侵蚀

反而失去了文玩本应有的“人气”滋养。久而久之,把玩的勇气被顾虑取代,盘玩的时间被存放的时间淹没。最终,这些“重器”成了最安静的收藏品,静静地在盒中“吃灰”。高价文玩的“稀缺性”反而成了盘玩的枷锁。玩家生怕盘坏、盘脏,宁愿不盘,也不愿承担“贬值”风险。殊不知,文玩的生命力与价值正在于物件与人的互动与沉淀。

文玩“吃灰”并非偶然,而是多重因素交织的结果:

其一,数量过多,盘不过来。许多玩家在文玩上的累计投入早已突破五位数,藏品动辄数十条。即便每日轮换,也难以兼顾。最终,只能选择性盘玩几条“亲民款”,其余则沦为库存。

其二,心理负担过重。盘玩几十元的手串,可以随心所欲;而面对万元级的珍品,每一次上手都如履薄冰。价格越高,越不敢盘,越不敢盘,就越难形成包浆与灵气,形成“越贵越不敢动”的死循环。

其三,潮流裹挟,缺乏定性。高价玩家往往更敏感于市场风向,今天追星月菩提,明天换紫金鼠,后天又入麒麟眼。追求“卓越”变成了追逐“新潮”,缺乏长期盘玩的耐心与定力。最终,钱越花越多,串越积越多,吃灰的也越来越多。更讽刺的是,许多曾被炒至高价的“爆款”,几年后市场价值大幅回落,昔日“投资”沦为“教训”。

文玩的本质,是“玩”出来的,不是“买”出来的。真正的价值,不在于价格标签,而在于时间的沉淀、手心的温度与日复一日的陪伴。毕竟,文玩的生命,只在掌心流转时才真正苏醒。