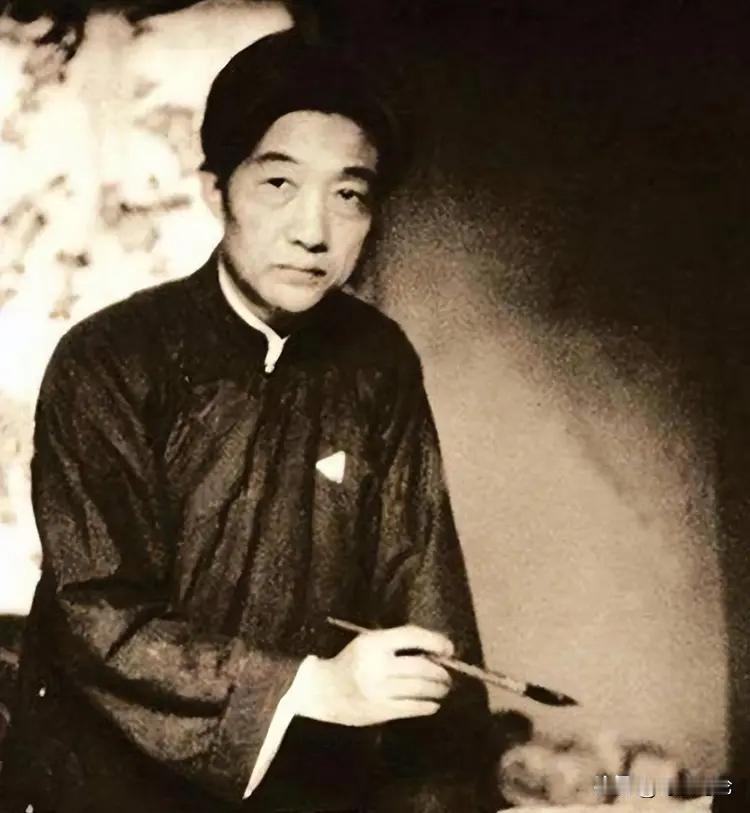

1937年,徐悲鸿在香港时,遇到一个德国人售卖四箱古画,当徐悲鸿看到第三箱时,突然大喊一声:“下面的不看了,我就要这一件!” 信息来源:悲鸿舍身换“群仙” 静文捐宝传佳话.--东方收藏[J],2011(06-15):083-085. 徐悲鸿看到的这幅画,就是《八十七神仙卷》。 这幅画描绘了八十七位列队行进的神仙,姿态各异,栩栩如生,衣袂飘飘,仿佛在云间穿梭。 徐悲鸿被这独特的艺术魅力深深吸引,觉得这画“规范之恢弘,岂近代人所能梦见”,是“世界顶级艺术品”,能和欧洲的高贵名作相媲美。 不过,德国妇人见徐悲鸿这么激动,立刻意识到这幅画的价值,于是狮子大开口,要高价。 徐悲鸿身上现金不够,但他对这幅画的痴迷让他不惜一切代价。 最终,他用一万元现金和七幅自己的精品画作换来了这幅《八十七神仙卷》。 徐悲鸿得到这幅画后,视若生命,还盖了一枚“悲鸿生命”的印章,表达对它的珍视。 没想到,命运多舛的《八十七神仙卷》在1942年5月徐悲鸿在昆明躲避日军空袭时被盗。 徐悲鸿知道后,急得茶饭不思,血压飙升,身体日渐消瘦。 幸运的是,两年后这幅画在成都重现。 徐悲鸿在学生的帮助下,耗尽家产,用20万银元把它赎回。 之后,他重新装裱画作,补写被窃贼挖去的跋文,再次钤上“悲鸿生命”印,并请张大千、谢稚柳、朱光潜等人题写跋文。 徐悲鸿对《八十七神仙卷》评价极高,认为它是“世界所存中国画人物无出其右”的作品。 他不仅把它视为自己的生命,还看作中国传统文化的瑰宝,为保护和传承这幅国宝级画作付出了巨大努力。 1953年徐悲鸿去世后,他的夫人廖静文按照他的遗愿,把《八十七神仙卷》捐献给了国家。 现在,这幅画藏在北京徐悲鸿纪念馆,是研究道教文化和中国传统绘画的重要文献,也是中国艺术史上的璀璨明珠。 《八十七神仙卷》不仅是艺术瑰宝,更是徐悲鸿精神的象征。 它承载的故事,将永远被铭记。 徐悲鸿对艺术的执着与热爱,让我们看到了一个艺术家对传统文化的坚守与传承。 这幅画,不仅是一幅画,更是一段历史,一种精神,一个时代的缩影。 通过这个故事,我们不仅看到了徐悲鸿对艺术的痴迷,更看到了他对传统文化的珍视与保护。 这种精神,值得我们每一个人去学习和传承。