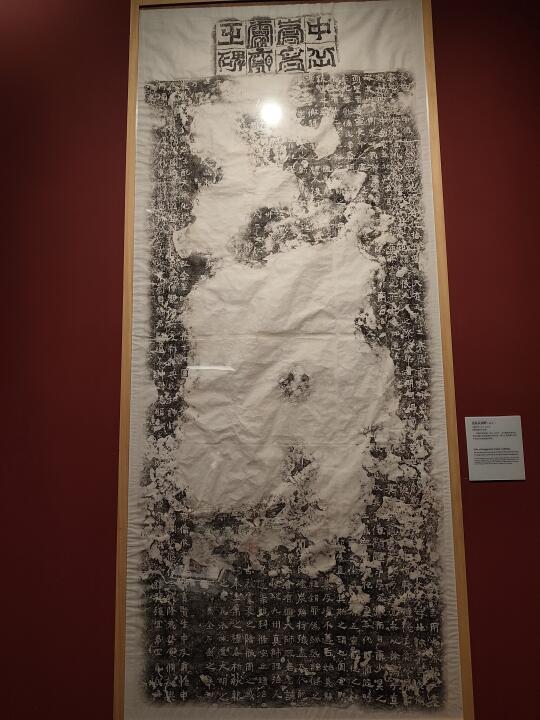

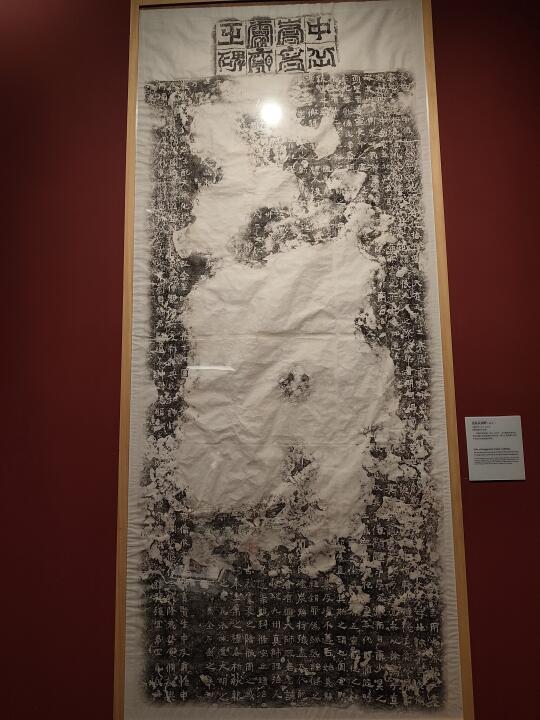

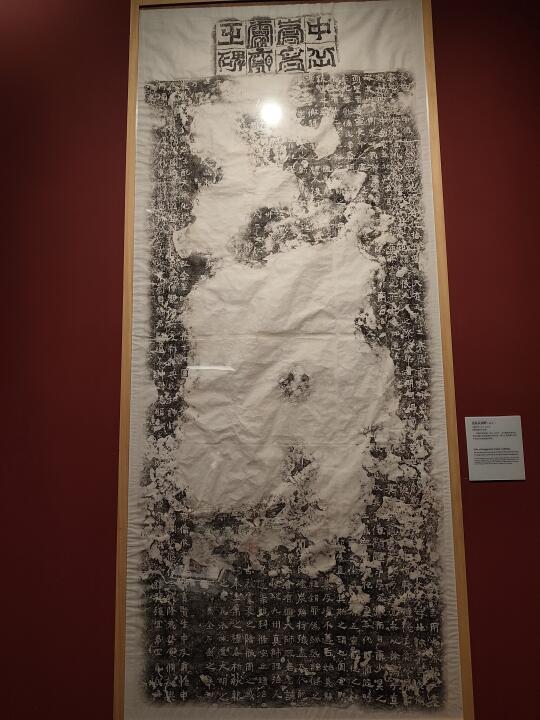

P1-2,嵩高灵庙碑,登封中岳庙

P3,嵩高灵庙碑(拓片),河南省博物院

【嵩高灵庙碑】

北魏太安二年(456年)

全称为“中岳嵩高灵庙之碑”,又称“嵩高灵庙碑”“寇君碑”等,无撰书人姓名,字体介于隶书与楷书之间。

该碑作者寇谦之(365-448年),为北魏著名道学家,曾因向魏太武帝献道经而受宠幸。

碑文记载寇谦之修祀中岳庙并宣扬道教的事迹。

寇谦之(365年-448年),祖籍上谷昌平(今属北京市),后徙居冯翊万年(今陕西临潼县东北)。他出身北方大族,家族信奉天师道。由于家族气氛的熏染,寇谦之自幼喜好仙道,有绝俗之心。年轻时修习五斗米道,服食饵药,但没什么效果。18岁时得机缘,由成公兴引导入山修炼,先从学于华山,后来转入嵩山潜心隐修数十年。学有所成后,开始收徒,弘教传法。

寇谦之青壮年时,主要活动于后秦羌族姚氏政权控制的关中与河南嵩洛地区。乱世下,不少人弃世而居,遁入深山,自求为神仙。但是寇谦之在长期的道教活动中,密切关注山外的时局及动向,为以后出山做准备。

其间,寇谦之先后两次依据人们的宗教理解与情感,以降神的名义造作道经。

[一R] 第一次是在后秦弘始十七年(415年),寇谦之51岁时,称太上老君亲临嵩山,授其以天师之位和《云中音诵新科之诫》。该经借太上老君名义,宣布“清整道教,革除三张伪法”。所谓“三张”,指张陵、张衡、张鲁,是五斗米道的创始人。他们所遗教理、教规被五斗米道信众奉为法典。至魏晋时,五斗米道组织制度涣散、科戒废弛、弊端丛生,与统一安定的社会极不适应。所以,寇谦之托名神谕,为自己将要施行的天师道改革做好铺垫。

[二R] 第二次是在北魏泰常八年(423年),寇谦之59岁时,托称太上老君玄孙李谱文降临,赐其《录图真经》。《录图真经》不仅是一部改革道教的经典,而且是一部图谶式的神书,宣称寇谦之是神的义子,受命奉持真经辅佐“北方太平真君”,劾召百神,传授弟子。结合当时拓跋氏正欲入主中原的局势,这显然是为了迎合其势而造的谶语,具有明确的目的性,并与寇谦之做“帝王师”的愿望不谋而合。同一年,经朝廷重臣崔浩推荐入朝,加上身兼道术以及对自己遇神传奇经历的渲染,寇谦之得到北魏太武帝的信任。

太武帝拓跋焘准备进击大夏,大臣畏难不肯,寇谦之却认为“必克”,后来战事果然顺利。太武帝相继灭掉大夏、北燕、北凉等割据政权,统一了北方。

寇谦之借助拓跋焘的信任,使道教地位大大提升。