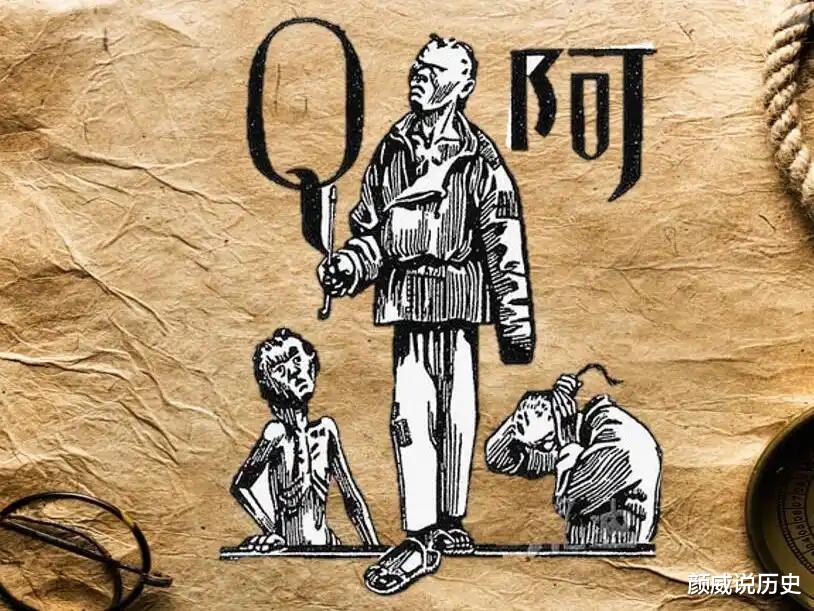

《阿Q正传》是鲁迅原本以“巴人”笔名于1921年12月至1922年2月间刊载于《晨报》副刊,后在1923年8月收录于鲁迅的小说集《呐喊》之中。被公认为鲁迅小说的代表作,并成为二十世纪中国文学最负盛名的文学作品。

未庄这个封闭的世界,是鲁迅精心构建的专制社会模型。在这个微型王国中,等级秩序如同无形的牢笼,禁锢着每个人的思想和行为。赵太爷的威严不仅来自他的财富,更源于他在这个体系中的绝对话语权。他的每一句话都是未庄的“圣旨”,村民们的敬畏背后,是长期专制统治下形成的奴性意识。

未庄的等级序列如同一幅清晰的社会地图:从赵太爷、钱太爷等地主阶层,到赵白眼、堂倌等中间阶层,再到阿Q、王胡等底层贫民,每个人都在这个严密的金字塔中找到自己的位置。更为可怕的是,连县城的社会结构也是未庄的翻版,从知县大老爷到普通看客,等级观念已经渗透到社会的每个角落。

鲁迅通过未庄这个微观世界,揭示了专制社会的运行逻辑。在这里,权力决定一切,身份界定命运。阿Q的悲剧不仅是个人的悲剧,更是整个社会的悲剧。当他试图宣称自己"姓赵"时,赵太爷的一记耳光立刻将他打回原形——在这个体系中,底层人连选择自己姓氏的权利都没有。

阿Q这个形象之所以能够穿越时空依然鲜活,在于他是千千万万中国人的精神缩影。这个无家无业、靠打短工度日的贫农,在现实生活中饱受欺凌,却发明了一套独特的"精神胜利法"来维持心理平衡。

他的"优胜记略"实则是自我欺骗的连续剧:被揍后想象是"儿子打老子";被打败后自诩"第一个能够自轻自贱的人";甚至在被押赴刑场时,还在为画不好圆圈而羞愧。这些看似可笑的行为背后,是一个灵魂在极端压抑下的扭曲求生。

阿Q的性格是多重劣根性的复合体:他的妄自尊大掩盖着深刻的自卑;他的欺软怕硬暴露了奴性的本质;他的投机钻营展现了生存的狡黠;他的冷漠无情折射出心灵的麻木。特别值得注意的是他对小尼姑的欺凌——在强者面前唯唯诺诺,在弱者面前重拳出击,这种卑怯性格正是长期专制统治的产物。

阿Q的"精神胜利法"不仅是个体的心理防御机制,更是民族集体无意识的体现。这种独特的思维方式使人在任何挫折中都能找到自我安慰的理由,从而消解了反抗的意志和改变的勇气。

鲁迅通过阿Q的种种行径,揭示了一个可怕的真相:当现实压迫过于沉重时,人们会选择用自我欺骗来逃避现实。被赵太爷打耳光后,阿Q不仅不愤怒,反而因为"儿子打老子"的想象而得意。这种将屈辱转化为虚幻胜利的能力,使他能够忍受任何不公,但也使他永远无法真正改变自己的命运。

精神胜利法的可怕之处在于,它让人安于被奴役的现状。当一个人可以用想象力战胜一切现实苦难时,他就失去了改造现实的动力。这正是专制统治者最希望看到的——被统治者不仅服从,而且从精神上认同自己的奴隶地位。

精神胜利的囚徒、奴性意识的根深阿Q的奴性不是与生俱来的,而是长期专制统治的必然产物。在传统中国社会中,皇权至高无上,官僚等级森严,普通民众始终处于被统治的地位。这种权力结构经过数千年的强化,已经内化为民族的集体心理结构。

鲁迅曾痛心疾首地指出:"中国人向来就没有争到过'人'的价格,至多不过是奴隶。"在专制体制下,民众的人格尊严被系统性剥夺,独立思考的能力被有意弱化。统治者通过严密的监控和残酷的惩罚,使民众生活在持续的恐惧中,最终形成"畏威而不怀德"的奴性心理。

尤为可怕的是,这种奴性心理会代际传递,成为文化基因的一部分。阿Q不仅自己甘于做奴隶,还会欺凌比他更弱小的个体。当他调戏小尼姑时,他模仿的正是压迫者的行为方式。这种"奴隶主心态"的模仿,是专制文化最深刻的异化。

《阿Q正传》中关于"革命"的描写,是鲁迅对辛亥革命失败的深刻反思。当革命的风潮波及未庄时,阿Q对革命的理解仅限于"我要什么就是什么,我欢喜谁就是谁"。这种肤浅而功利的革命观,暴露了民众对政治变革的误解。

阿Q的革命幻想充满物质欲望:元宝、洋钱、洋纱衫、宁式床,还有女人。他想象着革命后可以随意杀戮仇人,抢夺财产。这种幻想与其说是革命理想,不如说是权力欲望的宣泄。鲁迅借此揭示了如果没有深刻的思想启蒙,政治革命很可能沦为暴民政治的代名词。

更讽刺的是,当阿Q想要"投奔革命"时,却被假洋鬼子用哭丧棒赶了出来。这个情节象征着旧民主主义革命与底层民众的脱节。革命者没有真正唤醒和教育群众,群众也无法理解革命的真实意义。这种双向的隔阂,注定了革命的局限性。

阿Q式的思维模式之所以难以根除,是因为它提供了低成本的心理慰藉。在竞争激烈的现代社会中,当个人努力难以改变现实时,精神胜利法成为逃避压力的便捷途径。然而,这种自我欺骗的代价是巨大的——它让人失去面对真实的勇气,丧失改变现状的动力。

要真正超越阿Q的精神遗产,需要从制度和文化的双重层面进行革新。在制度层面,要建立更加公平正义的社会秩序,让每个人都能通过正当途径实现自我价值;在文化层面,要培育理性批判精神和独立人格,打破盲从和愚昧的思想枷锁。

评论列表