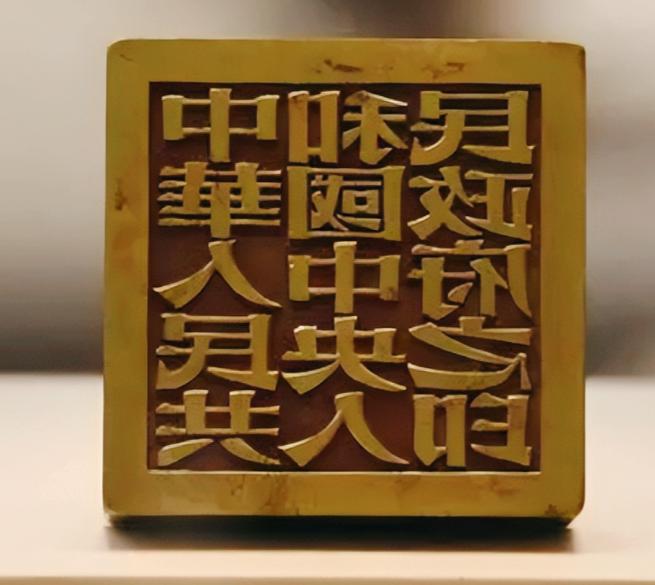

1949年,周总理委托张樾丞篆刻开国大印,不料制作完成后,张樾丞却保留了绝活,给大印做了一个“留边”,而他这么做的目的更是让人连连称赞。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年,新中国成立前夕,百废待兴,国家急需一枚象征中央权威的印章,这枚印章不仅代表政府权力,更承载着新政权对未来的庄严承诺,周恩来总理深知其重要性,亲自委托篆刻大师张樾丞担此重任。 张樾丞以精湛技艺和赤诚之心,完成了这枚“中华人民共和国中央人民政府之印”,并在制作中留下了一项令人叹服的“留边”绝技,这不仅展现了他的匠心智慧,更体现了他对国家安全的深远考量。 张樾丞的篆刻之路,始于贫寒,1883年,他出生于普通家庭,14岁时为谋生计,步行数百里从家乡来到北京,在琉璃厂一家刻字铺当学徒。 面对艰苦环境,他从未懈怠,闲暇时埋头读书,钻研篆刻技艺,细细揣摩前人印谱,凭借勤奋与天赋,他很快崭露头角,尤其擅长铜刻技艺,刀法精准,断口平整,被誉为“铜刻圣手”。 他曾为末代皇帝溥仪、梁启超、鲁迅等人刻制印章,每一方印都令人叹服,1949年,当周总理通过齐燕铭与陈叔通的推荐,决定由66岁的张樾丞篆刻国印时,他的技艺与品格已无可争议。 接到任务后,张樾丞既激动又深感压力,他深知,这枚印章非同小可,稍有差池,后果不堪设想,为确保字体庄重且易识,他翻阅古籍,反复推敲,设计了篆书、汉篆、秦篆、宋体四种方案。 经过十余天的精心绘制,他将样稿呈送中央,毛泽东主席亲自审阅,最终选定宋体,理由是其横平竖直,简洁大气,普通百姓也能一目了然,张樾丞听闻此决定,感慨道:“还是宋体好,老百姓都能认得清,主席心里装着人民!” 在材质选择上,张樾丞摒弃了传统玉玺的奢华,选用黄铜,他认为,铜质坚硬耐磨,朴实沉稳,恰好契合新中国务实清廉的治国理念,他亲自监督铜块的熔铸、打磨,每一步都力求完美。 正式篆刻时,他与两个儿子张少丞、张幼丞闭门三月,谢绝外客,严防任何信息泄露,刻刀下,字迹深浅一致,断口平滑,印面毫无瑕疵,展现了他数十年的功力。 然而张樾丞最令人称道的创举,是他在印章四角留下的“留边”,他故意在印面四周刻出半毫米高的小圆柱,使印章无法完整盖印,这一设计看似简单,却极具深意。 国印是国家权力的象征,若印面被复制,伪造文书将动摇政权根基,通过“留边”,张樾丞确保印面在制作期间无法被窥探或偷刻,连打扫房间的伙计都无从得知其全貌。 底稿绘制完成后,他亲手焚毁,纸灰落入铜盆,断绝任何泄密可能,这一防伪手段,不仅体现了他对篆刻技艺的精熟,更展现了他对国家安全的深切责任感。 1949年10月,国印制作完成,启用仪式上,专人当众用细磨石缓缓磨平四角,动作谨慎,不敢有丝毫偏差。 磨平后,印章首次盖在《土地改革法》上,油墨未干,全场肃静,落章声响,标志着新中国法令的正式生效。 从1949年至1954年第一届全国人大召开,这枚印章成为所有重大文件的权威标志,未经其盖章,文书不具效力,它见证了新中国初期的风雨征程,承载了无数历史性时刻。 张樾丞的付出并未止于技艺,政府欲以重金酬谢,他却婉拒,平静地说:“这是我的分内之事,能为国家出力,已是荣幸。”他从不以此自夸,家中甚至未留一幅自己刻的印章。 他生活简朴,待人平等,无论是徒弟还是穷困乡邻,都能感受到他的温暖,家中米缸常空,他却将仅有的粮食分给更需要的人,自己吃清汤寡饭,内心却因国之大事而充实。 这枚国印如今珍藏于中国共产党历史展览馆,被列为国家一级文物,它不仅是一件工艺瑰宝,更是中华民族自立自强的历史见证,张樾丞的“留边”技法,被文物专家誉为“中国工艺人的魂”。 这一评价并非虚言——他用智慧守护了国家权威,用淡泊书写了人格高洁,他的两个儿子继承父志,将篆刻技艺与家国精神代代相传。 张樾丞的故事,远不止一枚印章的诞生,它告诉我们,真正的匠人,不仅以技艺立身,更以责任立心,在那个变革的年代,他以刀笔为新中国开篇,用“留边”守护国家尊严。 他的精神,如同黄铜印章般沉稳耐久,激励着后人以匠心守初心,以使命担重任,无论时代如何变迁,这份对国家和人民的忠诚,始终值得我们铭记与传承。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:上海静安 2019-10-07《“开国大印”出自谁手?这一段精彩的故事,静安人你知道么?》