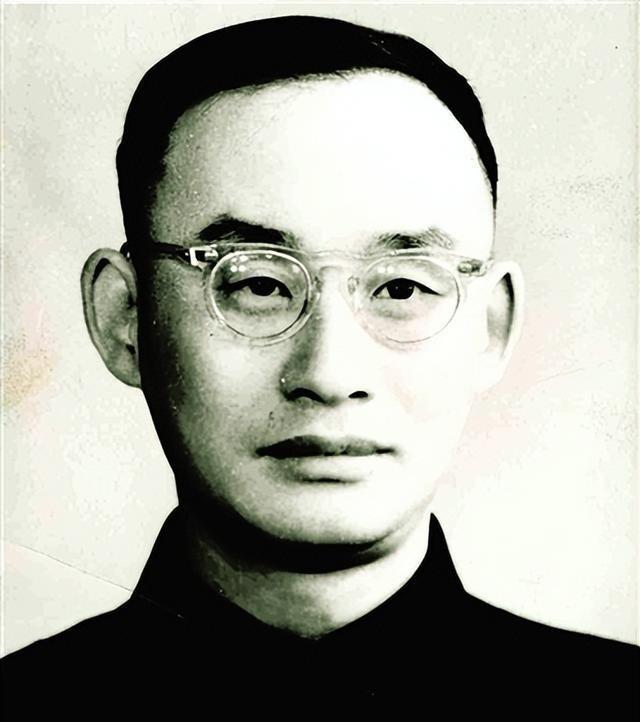

中国数学家陈景润没想到,他对“哥德巴赫猜想”的研究,竟然引起了哈工大学霸刘汉清的挑战。令人意外的是,刘汉清如今靠每月400元低保生活,几十年来一直住在村里的老房子里。 “哥德巴赫猜想”是数学界一个久攻不下的难题,自18世纪以来激发了无数学者的热情。 中国数学家陈景润在20世纪70年代对这一猜想的研究曾一度震惊世界,取得了“陈氏定理”,这一成果不仅极大地推进了猜想的研究,也奠定了中国数学在世界舞台上的地位。陈景润的名字几乎成为了中国数学的象征,激励了无数后生学子。 在这段历史背景下,却出现了一个令人感慨的故事。1980年,年仅16岁的刘汉清考入了北方知名高校——哈尔滨工业大学。 刘家是普通农村家庭,父母为支持他的学业付出了巨大努力,期盼着刘汉清凭借知识改变家庭命运。年少的刘汉清成熟稳重,学业成绩优异,尤其在理工科展现出过人的天赋和兴趣。 在大学期间,一篇关于“哥德巴赫猜想”的报告文学深深吸引了他,仿佛点燃了内心火焰。从此,他决心将全部精力投入到数学研究中,尤其是挑选了哥德巴赫猜想作为毕生课题。 这一选择在当时看来既光荣又充满挑战。校园里,他的时间几乎都泡在图书馆,沉浸于古老而复杂的数学公式之中,几乎忘记了周围的世俗生活。 虽然周围师长和同学多次劝解他要兼顾专业学习和现实生活,但刘汉清心无旁骛,坚持走自己选择的道路。 最终,因疏忽专业课而面临挂科风险,学校建议他转专业以保证毕业,但刘汉清拒绝了。这份对传统教育与现实束缚的抵触,令他选择放弃了从本校拿毕业证的机会,回到家乡农村。 刘汉清的不屈与执著令人敬佩。他拒绝了可以带来稳定生活的选项,没有走教师或者工厂工人的路子,选择了从事纯粹的数学研究,这条路充满了孤独和艰难。 因为缺乏系统的学术支持和资源,他的研究常常陷入瓶颈,甚至出现了不少错误。这使得他错过了与国内外学术界交流的机会,无法将他的成果推广开来。 那几十年,刘汉清像一个隐士,闭门苦干。他在村中老房子的一隅,用笔与纸书写着难解的数学难题,旁人难以理解他的执念。白天,他沉浸于复杂的公式,夜晚,借着昏黄的灯光继续思索,整个村庄似乎只有他与数学在对话。 更深层的原因来自于刘汉清对陈景润研究成果的“不服气”。他总认为,虽然陈景润的论文震惊了数学界,但其中还有未被突破的漏洞。自视为“继承者”的刘汉清执意要在这条路上走出自己的高度。乡邻偶闻他的念头,既叹息又敬佩他的坚持。 随着时间流逝,身体渐渐不复少年时的强健,生活的重负日益沉重。父母年老体弱,对他的支持也逐渐减少。但刘汉清在内心对数学的热爱未曾减退。 村里虽不是大都市,他的世界却被数字和公式无垠扩展。便是这样一个男子,为自己的执念,甘愿将自己与世隔绝。 数十年过去,生活的现实愈发严峻。家中的老屋见证了他的坚持,也承载了日益艰难的生活。父母先后离世,失去经济支柱的刘汉清陷入了困境。 他的研究未能带来任何经济回报,经济拮据成了困扰他最大的难题。村民们时常慷慨解囊帮助他渡过难关,但这并非长久之计。 2012年,村委会和村民深刻体察到刘汉清的生存压力,开始为他申请政府低保补助。手续复杂且需要详实的生活调查,在刘汉清多年淡出社会、几乎不与外人交流的情况下,村里人费了一番苦心。多次走访、信息核实最终帮助他成功获批。 从此,刘汉清每月领到400元的低保金,虽然数目微薄,但足以保证最基本的日常所需:温饱和取暖。对于这个曾怀抱改变世界梦想的人来说,这份微薄补助代表着生命的基本保障。 低保金的获得并未改变刘汉清的生活方式。他依然独居旧宅,继续在数学的世界里默默耕耘,生活如旧。外界的帮扶与关爱并未打破他的孤独,村民们虽然心怀敬意,却难以进入他的内心世界。日复一日,他依旧是那个沉浸于数学领域的孤独身影。 这就是刘汉清的故事:一个因陈景润的“哥德巴赫猜想”研究而产生不服之心的年轻学子,怀揣执念,甘愿过着艰苦的生活,却从未放弃对数学的热爱。 几十年寒窗,终究换来的是晚年四百元的低保和在村中破旧老房的一席之地。他的身影不仅述说着对知识的追求,也隐含着梦想与现实残酷碰撞的深刻隐痛。 这一故事震撼着人心,也引发社会对天才学者培养与关怀机制的深刻反思。愿这位深陷数学公式世界的学者,在孤独中依然找到属于自己的光明。

![数学、语文预习、复习高效方法[赞]](http://image.uczzd.cn/18292876593469468646.jpg?id=0)

流失的芳华

这问题解决了,可以干嘛,