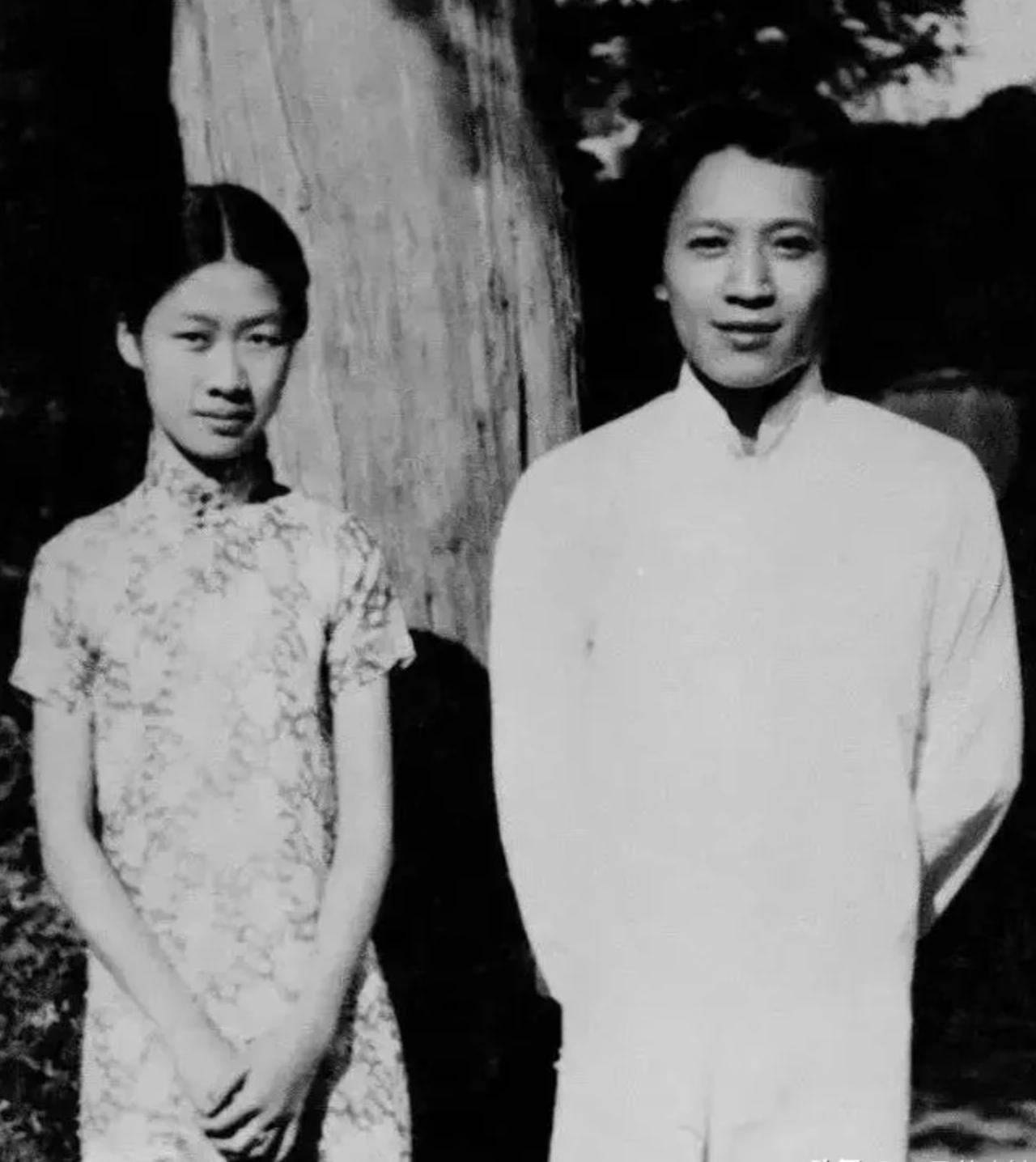

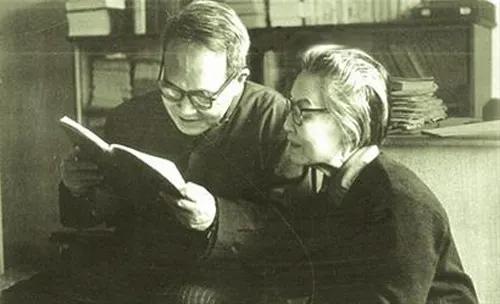

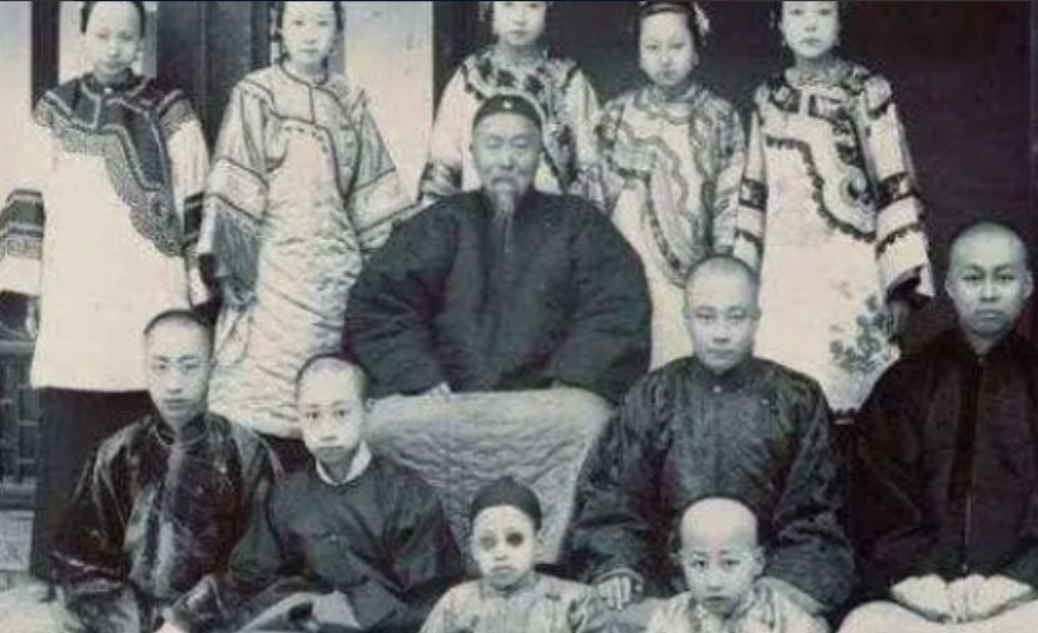

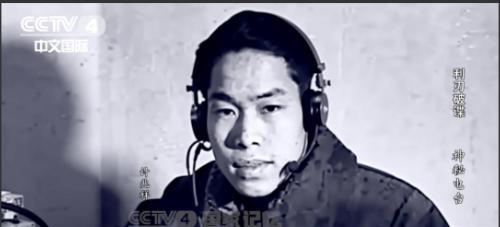

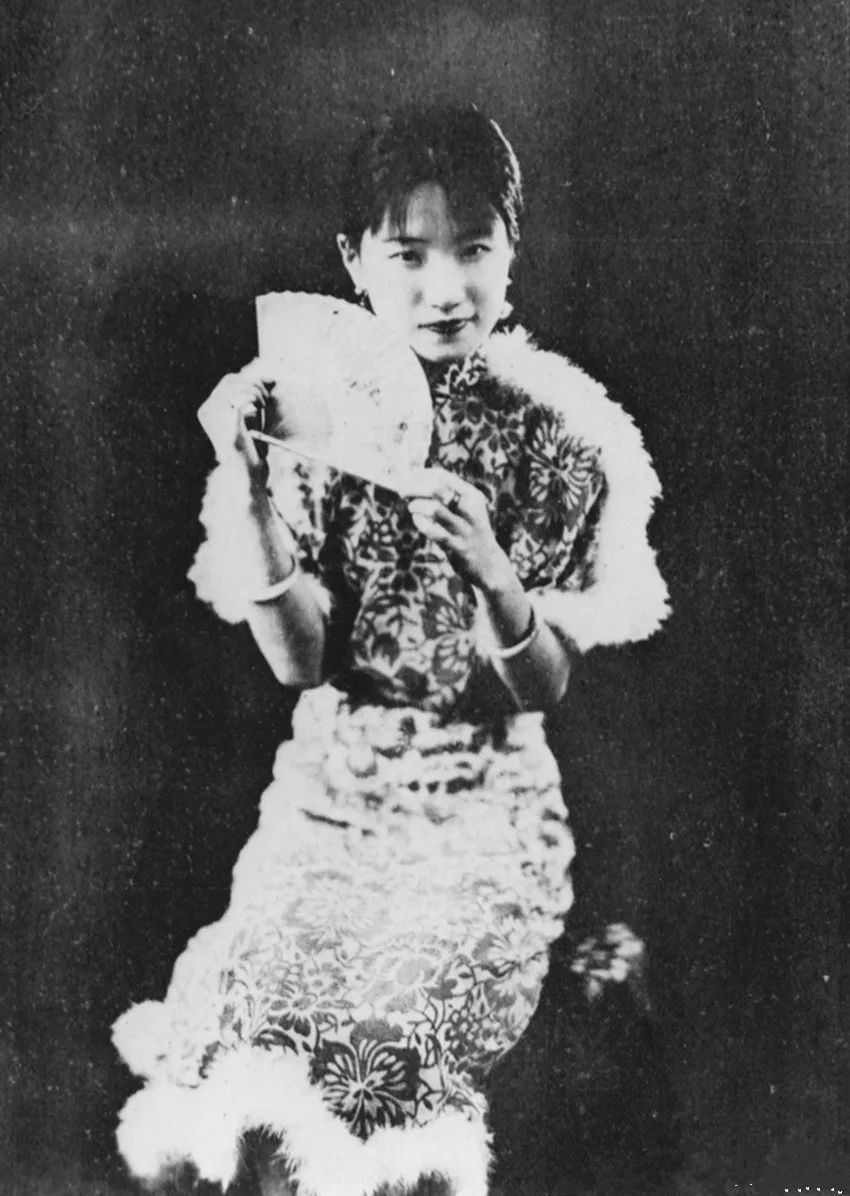

1933年,钱钟书追求燕大校花赵萝蕤,可赵萝蕤根本没有看上他,而是喜欢当时一文不名的穷小子,没想到她的原因非常简单又实际:他长得好看。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1933年的燕京大学,春风拂过未名湖畔,书声琅琅中走出一位让无数学子驻足的身影,她名叫赵萝蕤,出身书香门第,自幼接受中西合璧的教育,英文学得出类拔萃,琴棋书画样样精通。 年仅十六便考入燕大,毕业时未满二十,清秀的面容,修长的辫子,加上不俗的学识,使她成为北平校园内人人称道的“才女”。 这一年,清华才子钱钟书正踌躇满志,他听闻赵萝蕤的大名早已久矣,心中不免生出好奇,他是出了名的聪明人,熟稔几国语言,论才华,在同辈人中鲜有对手。 为了博得芳心,他将所学使得淋漓尽致,中英法三语写成十四行诗,每封信都在页边工工整整地批注希腊文典籍原句,整个燕大信箱里,唯独赵萝蕤收到的是这种“学术爱情”的表白。 但这些在她看来,不过是过于用力的炫技,赵萝蕤一向喜静,欣赏沉稳内敛之人,她从未正眼看过这位外校才子的浪漫攻势。 她不曾回信,也不曾动心,这一切,在燕大的坊间成为了颇具趣味的谈资,许多人都在猜测,那样一个风华正茂的姑娘,到底会被谁俘获芳心。 答案悄无声息地浮现出来,一位名叫陈梦家的青年,出现在她的视线里,他出身清贫,衣着朴素,在燕大跟随容庚教授研究甲骨文。 常常有人见他在琉璃厂淘书,一本本带灰的古籍抱在怀里,他不善言辞,身影总是孤独而坚定。 他的面容俊朗,五官端正,眉目间透着一种静默的锋芒,他不说情话,不写情诗,却在灯下摊开古书时流露出动人的神采。 赵萝蕤第一次留意到他,是在一次校内茶会上,人群熙攘,唯有他在角落低声与人讨论古文字的演变。 她的目光不自觉落在他身上,那一刻,似乎连周围的喧哗都淡了,她心中生出微妙的感应,不因才情,不因家世,只因他在烛火下微抬眼眸时,那种沉静俊朗,令人过目难忘。 她的喜好并不符合世俗的期待,家中长辈自然不愿将掌上明珠许配给一个连房都没有的寒门子弟,她父亲赵紫宸更是反对到底,一度中断了对她的经济支持。 但赵萝蕤做事向来果断,她卖掉了首饰,搬离家中,和陈梦家租住在北平一处简陋的院子里,婚礼简单得不能再简单,连像样的嫁衣都没置办,可她从不曾表现出半分后悔。 生活从来不曾温柔对待他们,婚后初年,陈梦家找不到合适的教职,靠零碎的写作和稿费度日。 赵萝蕤早上给学生补习英语,晚上还要做饭洗衣,她曾是娇养的千金,如今常在胡同口的菜市徘徊,布衣素面,粉笔灰常挂在指节,但每次有人问起,她总是笑着说,家里那位又写出一首好诗了。 后来,他们辗转至昆明西南联大,陈梦家任教于中文系,赵萝蕤则承担了大量文献翻译和资料整理的工作。 她不再单纯地追求个人的学术成果,而是全力支持丈夫的研究,两人相濡以沫,在艰苦的环境中撑起一间书斋,她在这里完成了对艾略特诗作《荒原》的中文首译,一时在学界引发关注。 风雨总在不经意间袭来,上世纪五十年代后期,政治形势骤变,赵家父女因背景受牵连,陈梦家被下放劳动,赵萝蕤被迫离开讲台。 最难的日子,她精神几近崩溃,被送往疗养院长住,1966年,陈梦家不堪压力,选择了自尽,他走后,赵萝蕤一度整日坐在四合院门口,对着空气发呆。 她晚年时被平反,曾几次被请回北大讲学,学生记得她的讲稿依旧严谨,字字斟酌,但她再也不爱热闹场合,常独自坐在槐树下,轻抚泛黄诗稿。 有人问她是否后悔当年拒绝钱钟书,她摇头不语,那本《荒原》,她一字一句校对,背后是他们共同度过的那段最贫困却最真挚的岁月。 1998年元旦,她静静地走了,追悼会上,北大校长亲自致辞,学界老辈肃然起敬,世人至今仍会在她旧居前低语——她是那个不愿攀高枝的女子,只因她说:“他长得好看。” 在这个注重选择理性的时代,她的爱看似简单,实则真实而彻骨,至今仍让人心中一颤。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻——《晚潮|萝蕤呓语陈梦家》