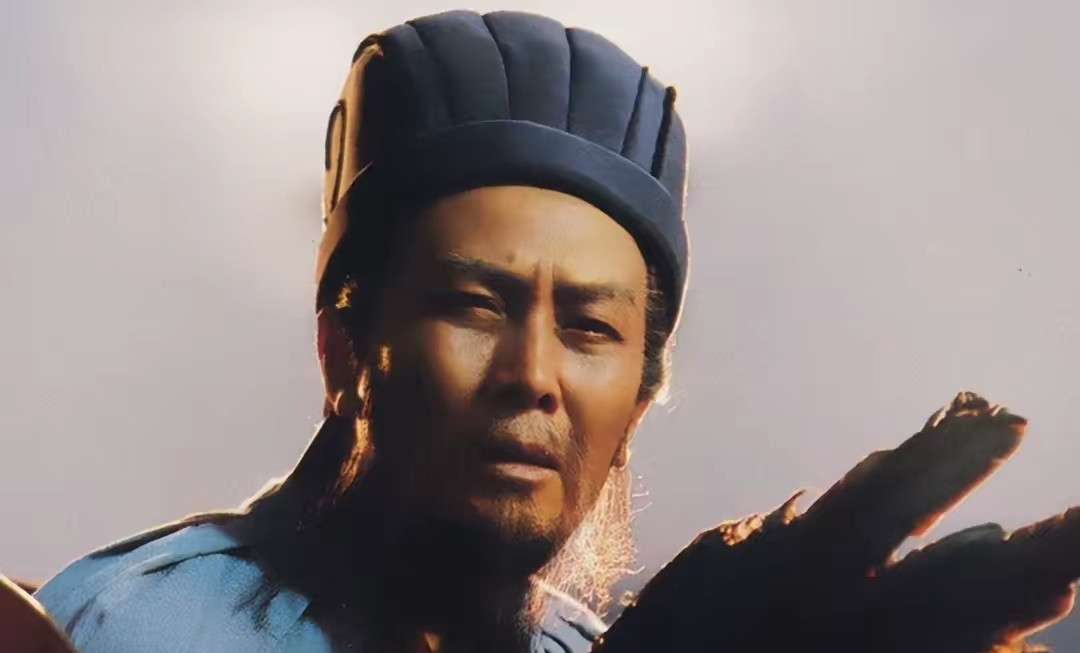

为什么说“逐次增兵”是兵家大忌? 1938年的一个冬日,张发奎站在作战室里,望着墙上的地图久久不语。此时的他,刚在桂柳会战中遭受惨败,又在六寨被盟军空军误炸,心情已是跌到谷底。一封新的任命书摆在他面前——他被改任第2方面军司令官了。这意味着,曾统领一方军政大员的他,正式被降级使用。 张发奎心中清楚,司令长官与司令官看似只差一个"长"字,但含义却截然不同。司令长官是方面大员,不仅执掌兵权,还有主政长官部所在地一省的权力,而司令官只是带兵打仗的角色。第4战区原本就只辖广西一省,属于二级战区,地位已经不高,如今改任第2方面军司令官,其地位已经下降到与集团军总司令平级了。 张发奎的思绪不禁回到了1937年8月,淞沪会战初期的那个关键时刻。当时担任第八集团军总司令兼右翼军总司令的他,驻守浦东,眼看着日军的猛烈攻势。 早在1937年8月下旬,张发奎就向统帅部提出了一个至关重要的建议:对上海使用兵力的底限做出计算,如果兵力使用超过该限度,仍不能压制当面之敌,就应采取长期消耗的战略,有计划地转入上海外线预设阵地,凭借坚固的国防工事抗击敌军。他的具体建议是,以10个师的兵力,先期占领苏嘉、吴福的既设阵地作为第二抵抗线。这10个师除非在扩大战果时,不得为其他状况而使用。 然而,蒋介石并未采纳这一建议,仍命令部队不惜一切代价保卫上海。从战略上看,在上海主动挑起战事,确实起到了把日军原用于华北的部队转用于淞沪地区的效果,让日军陷入了两线作战的不利境地。但在具体战术安排上,却犯了"添油战术"的兵家大忌——逐次增兵。 兵法有云:"未虑胜,先虑败。"淞沪三角地区本就不适合大集团化作战,且在日军海陆空交叉火力的打击之下,硬顶除了伤亡外,没有多少战略价值。提前设置好第二线防御,既能在战况不利时掩护主力撤退,又可以成功把日军吸引在淞沪三角地带。 在淞沪会战中,张发奎麾下有一个"炮神营",作战灵活,连续取得了击毁日军五处仓库码头、击伤日军第3舰队旗舰"出云号"、袭击日军机场并炸毁日机5架、击伤7架等多项战绩。一次,由于记者将"炮神营"的照片登在报纸上,暴露了其位置。张发奎早晨看报时及时发现了这一隐患,立即命令"炮神营"转移。不久后,日本飞机果然将洋泾附近所有竹林炸遍,造成周边居民伤亡惨重。 武汉会战时期,张发奎任第2兵团总司令兼第8集团军总司令,下辖第2、4、8、25、54、60、64、70军,负责确保赣鄂门户,固守九江以西至蕲春长江两岸各要点。从兵力配置和任务来看,都要比薛岳更为艰巨,因为张发奎负责防止日军从沿江正面攻取武汉,而薛岳的任务则是防止日军的迂回战术。 然而,在九江一战中,张发奎败北,被蒋介石严令把部队交由薛岳统一指挥,本人回武汉接受军法审判。这场失败并非全是张发奎指挥失误所致,而是蒋介石部署的防御策略出现了问题。张发奎之前就曾对部署提出异议,建议进行二线配置,但蒋介石再次拒绝。蒋的思维仍停留在北伐时期,然而北伐时期北洋军的火力与日军相比如同云泥之别。在火力强劲的日军面前,沿江一线配置的守军在猛烈打击下伤亡惨重,张发奎不得不命令部队撤出一线,向预设的第二线阵地撤退。 面对桌上的任命书,张发奎长叹一声。从淞沪会战到九江失守,再到如今的桂柳惨败,他明白,这一切不仅仅是战场上的失利,更是对"添油战术"这一兵家大忌的深刻教训。 1944年的桂柳会战。这场战役本有可能成为张发奎军事生涯中的辉煌一战。当时,日军兵分两路,横山勇指挥的十一军进攻桂林,华南的日军第23军进攻柳州。在战斗打响后,独混第23旅团因为冒进,在占领桂平后成为孤军。 张发奎敏锐地发现了这个机会。他征得白崇禧同意后,计划以粤军第64军和桂军第46军兵分两路,夹河而下,攻占桂平,全歼独混第23旅团。其余部队则向平南一线集结,阻断日军第23军的退路。待全歼独混第23旅团后,大军将向平南集结,围歼第23军。 然而,白崇禧在具体实施时突然变卦,把原本分路进攻的第46军部署在第64军之后,美其名曰"增加正面进攻力量"。这一变动使困守桂平的独混第23旅团正面受到的压力减小,得以收缩防线守住桂平。随着北线的日军11军攻下桂林,张发奎围歼敌军的计划宣告破产,只能撤往柳州。 这一战役充分暴露了地方实力派保存实力与国家总体战略之间的矛盾,也成为蒋介石推行军事体制改革的又一催化剂。在陈诚的建议下,蒋介石决定把战区-集团军为主要指挥层次的架构改为绥靖区-兵团为主要指挥层次的架构。