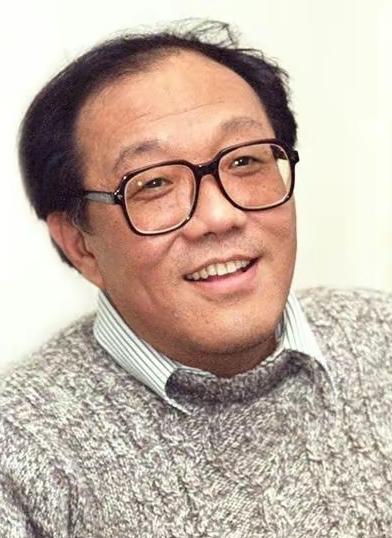

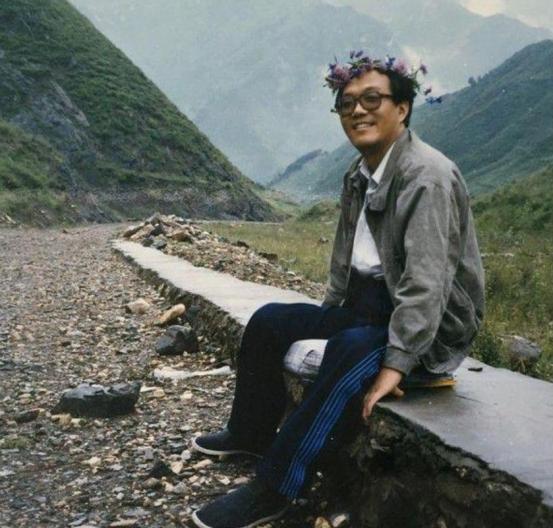

2010年,作家史铁生生命垂危,医生问他的妻子陈希米:“救不救?”没想到陈希米却说:“让他走吧。”随后,史铁生全身抽搐,不久之后离开了人世。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2010年12月30日,北京的夜晚安静如常,急救车的鸣笛却划破了这份沉静,史铁生突发脑溢血,送抵医院后陷入深度昏迷,医生面色凝重,家属被叫到病房外的走廊。 陈希米站在白色灯光下,听着医生冷静而机械地陈述病情,脑部出血量大,如不立即手术,性命难保;若手术成功,也极可能成为植物人,她没有立刻回答,眼神沉静地落在地板上。 几分钟后,她轻轻点头,说出了那句让众人铭记的决定:“让他走吧。”几个小时后,史铁生在剧烈的抽搐中停止了呼吸,距他六十岁生日只差五天。 从少年时的活泼健康,到人生末尾的身体崩塌,史铁生的一生像是与命运连续缠斗,他出生在北京,家中普通,自小热爱田径运动,身手灵巧,成绩优秀,是老师口中的好苗子。 1969年响应号召前往陕北插队,陕北的冬天刺骨,地硬如石,他挥着锄头一日又一日地劳作,疲惫、疼痛、夜里的呻吟成了每日一页的生活底色。 三个月后,腰部开始出现刺痛,走路沉重,腿脚不听使唤,回京后诊断为多发性脊髓硬化,从此轮椅成为下半生的伴侣。 刚瘫痪时,他曾暴怒摔碎家中物件,也试图了结生命,他不能接受自己再也不能奔跑,母亲成了他活下去的第一根柱子,五年如一日地陪在床边。 她为他擦身、煮饭、推他出门晒太阳,一次次拉他走出昏暗的屋子和心里的黑洞,是母亲的坚持,让他开始重新思考活着的意义。 街道工厂招他去做临时工,画些家具花样,勉强糊口,他每日摇着轮椅,从胡同深处滑行到工厂再滑回来,冬天地砖冰冷,手指常常裂开出血,在工作与孤独间,他开始写作。 1979年,他的短篇作品被杂志《当代》采用,从此走上文学之路,他用笔写人间情感、写命运的推搡、写病榻上的闪念,那些文字如同夜空中一颗一颗亮起的星。 他的作品被越来越多读者阅读,也把一个叫陈希米的女孩牵引到了他的生命中,她在西北大学读书,右腿微跛,读到他的小说后心潮难平,写信过去,信件从北京回到西安,再从西安飞回北京,一封接一封,十年未断。 她说话不多,文字却真切有力,1989年,两人在北京见面,隔着三米距离,目光里有十年书信的重量,两人步入婚姻,外人不解,她不在意,心中已定,她清楚这个男人早已失去了奔跑的能力,却仍在精神的荒原上一笔一划地建造世界。 婚后,史铁生病情加重,肾脏功能下降,尿毒症缠身,透析成为常规,夜里翻身、清洗、消毒每隔几小时一轮,陈希米的身体也不算健康,却从未请过护工。 北京的冬天寒冷,她裹着羽绒衣,骑着简陋电动车横穿半个城市,只为买回一块牛街的牛肉,她蹲下为丈夫洗脚,站起时总需扶一把墙,她知道他的痛苦,也知道他的尊严。 史铁生继续写,《我与地坛》《病隙碎笔》《好运设计》一篇篇问世,他把病榻变成讲台,把地坛变成心灵庇护所,创作至最后一刻,直到那年冬天,他在轮椅上瘫软倒下,送医途中仍拉着妻子的手,嘴角带着一点力气,九小时抢救,医生反复确认治疗方案。 所有人将目光投向陈希米,她没哭,回忆起他曾说的话,脑子要是也瘫了,活着还有什么意思,她知道自己的选择不是放弃,而是成全他最后的体面。 死对他而言,不是恐惧,是完成,他早已与死亡正面交谈过多次,最早在病榻上,后来在地坛里,最终在透析室与笔端,他说死是一件不必急于求成的事,活着更需劲头,他没把生命当作祸患,而是深埋的金矿,一寸一寸去挖。 2010年最后一晚,他走了,留下许多作品,也留下一个不曾倒下的灵魂,陈希米整理出一本《让“死”活下去》,没有眼泪,没有哀怨,只是平静地记录那些日子。 他们的爱情没有轰烈语言,只有相知、互撑、慢慢老去,就像他曾说的:活着,是为了活着本身,而告别,是为了让活着更加完整。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 参考信息:百度百科——陈希米