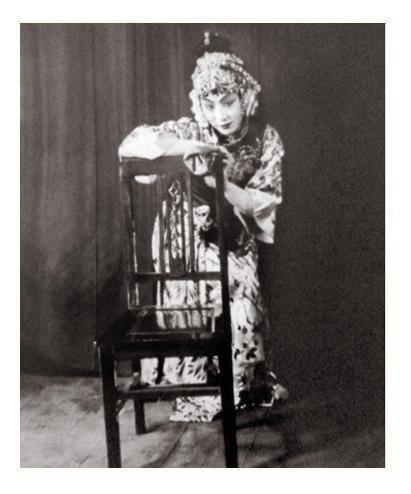

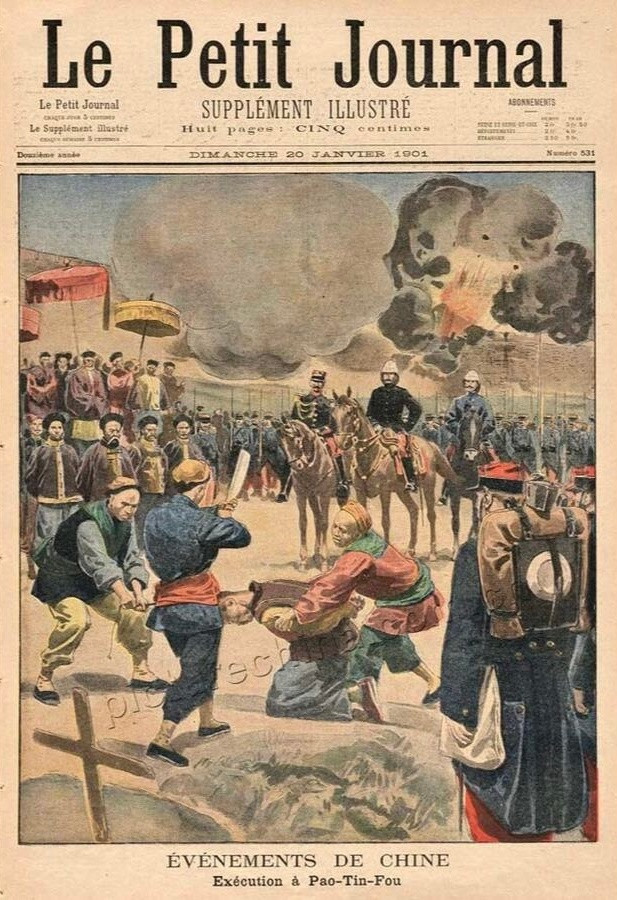

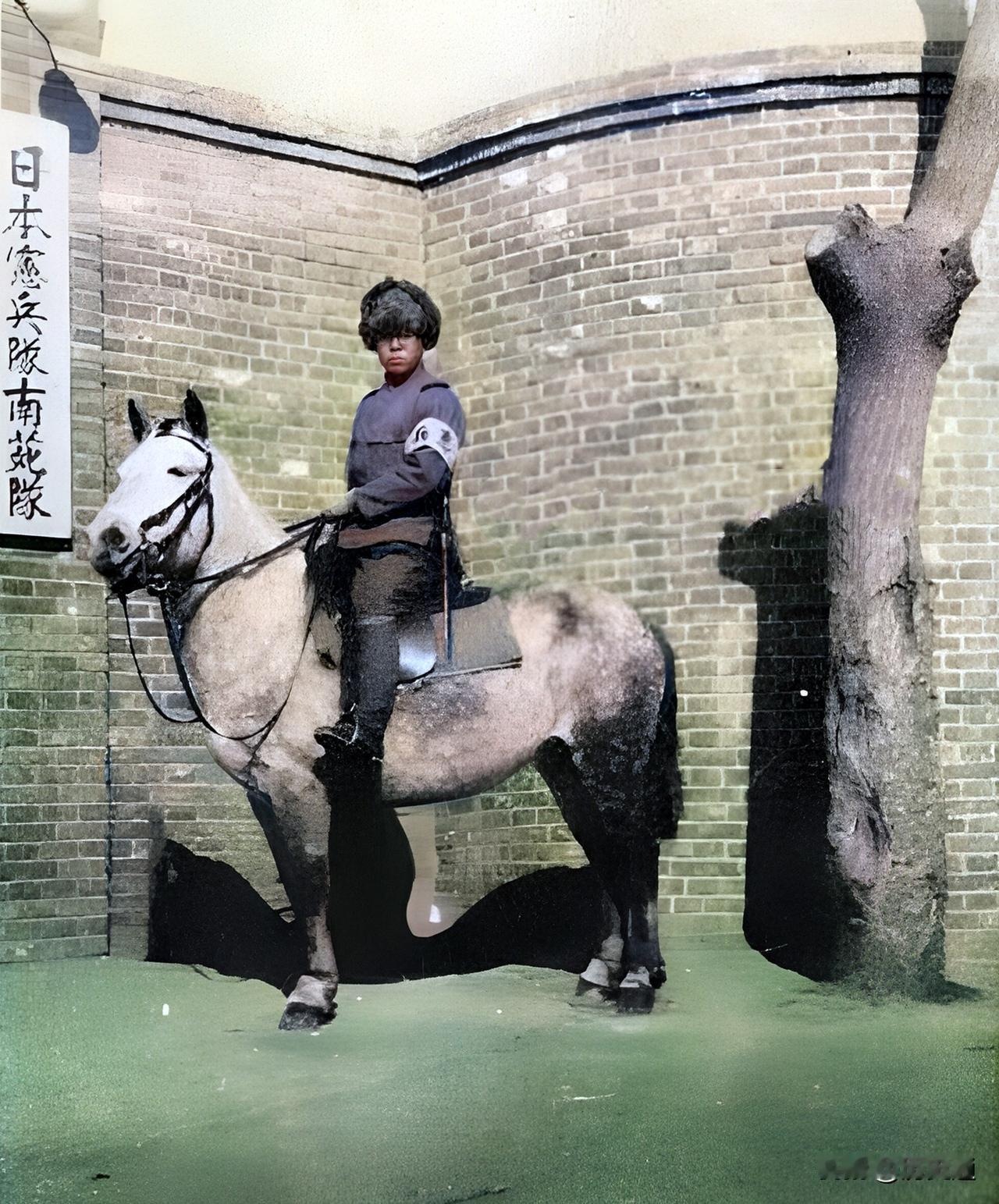

1918年,洞房花烛夜,京剧大师荀慧生揭开新娘的盖头,吓了一个激灵:“你是谁啊?”新娘答:“我是小霞的姑姑。”荀慧生跌坐在地,放声大哭:“新娘怎么被掉包了?小霞,小霞……” 1918年,二十四岁的荀慧生穿着大红喜袍站在洞房里,手里攥着准备挑盖头的金秤杆。 这位已经在京城小有名气的京剧小生心里像揣着团火,他盼了整整两年才等到迎娶心上人吴小霞的日子。 可当盖头掀开的瞬间,他就像被人兜头浇了盆冰水:红烛映照下的新娘根本不是那个会冲他抿嘴笑的姑娘。 新娘子垂着脑袋细声解释,说自己是小霞的亲姑姑。荀慧生手里的秤杆"当啷"掉在地上,倒退两步撞翻了雕花圆凳。 他攥着衣襟在窗边呆坐到五更天,怀里紧抱着吴小霞亲手抄的《玉堂春》戏本,宣纸边角都磨起了毛边。 外头公鸡刚打鸣,他就拽着新娘子往吴家赶,青石板路上还凝着夜露,把黑缎布鞋浸得透湿。 吴家朱漆大门"吱呀"开条缝,探出来的却是吴彩霞那张冷脸。 这位京城名角儿抄着手倚在门框上,鼻孔里哼出声:"您现在该叫我声大舅哥才对。"原来这吴彩霞虽在戏台上扮了半辈子忠良将,暗地里早把亲妹子许给了绸缎庄少东家,倒把守寡多年的老妹妹塞进花轿。 见荀慧生急得眼眶发红,他反倒指天画地嚷嚷:"当初只说结亲又没指名道姓,您要嫌晦气尽管写休书!" 这话戳中了读书人的死穴,那年月讲究"好女不嫁二夫",真要把新娘子退回娘家,怕是逼人家上吊。 荀慧生蹲在胡同口槐树底下揪头发,想起自己打六岁进梆子班,在草台班子吃剩饭挨鞭子,好不容易拜入陈德霖门下改学皮黄,去年刚组了"庆生社"挂牌唱大轴。 可这些在吴彩霞眼里还是下九流——他宁可把闺女嫁给买卖人当续弦,也不肯要个"戏子"女婿。 其实吴小霞和她爹较过劲,十七岁的姑娘偷跑去广和楼听《红娘》,散场后躲在后台门帘后头等角儿。 荀慧生卸了妆出来,正撞见穿月白衫子的女学生捧着热腾腾的艾窝窝,说是谢他唱活了崔莺莺。后来俩人总约在琉璃厂书肆碰头,一个讲戏文典故,一个说学堂趣闻。 有回在荣宝斋门口,吴小霞指着洒金笺上的工笔桃花说:"这花瓣该用三青调胭脂。"荀慧生就牢牢记着,下次唱《黛玉葬花》真在鬓边换了这种颜色的绢花。 可这些小心思到底敌不过吴彩霞的手段,新娘子本名吴春生,比荀慧生还大着三岁,裹过脚又放开,走路总有点跛。 自打进了荀家门就闷头浆洗缝补,把三间瓦房拾掇得窗明几净。荀慧生起初几个月都不拿正眼瞧她,直到有天下大雪散戏回家,瞧见灶台上煨着砂锅,掀开盖是撇净浮油的羊肚汤——正是他前日随口念叨的吃食。 日子像护城河的冰面,看着冷硬底下却缓着水流。吴春生虽不懂戏,但会摸黑起来给丈夫熬润嗓子的秋梨膏。 荀慧生跑码头挣了钱,也记得捎回块时兴的阴丹士林布。转过年来吴彩霞暴病身亡,送葬队伍经过荀家门前时,吴小霞扶着棺木往院里张望,正看见吴春生踮脚给丈夫系斗篷带子。后来听说绸缎庄少爷待她不错,还送她去女子师范念书。 荀慧生真正和妻子圆房,是1924年收留河北逃荒的徒孙那晚。孩子冻得嘴唇发紫,吴春生把孩子焐在炕头,拿自己的棉袄裹着。 荀慧生半夜起身添炭,看见妻子单衣薄衫地蜷在床沿,忽然想起这女人过门六年没添过新衣裳。后来他带着"庆生社"南下上海滩,在共舞台连演三十八场《荀灌娘》,每场满座。谢幕时往包厢里瞧,总能看到吴春生攥着手绢抹眼泪——其实她压根听不懂海派唱腔,纯粹是替丈夫高兴。 这段姻缘后来被收进《立言画刊》,说名角儿也有绕指柔。只有跟了荀慧生半辈子的琴师知道,先生书房最旧的檀木匣里,至今收着本缺页的《玉堂春》,纸上的胭脂色桃花瓣,还是当年后台门帘外那个女学生教的调法。 文章信息来源: 《中国戏曲志·北京卷》关于荀慧生早期艺术活动的记载 《京剧谈往录》中陈德霖弟子回忆录 1918年《顺天时报》社会新闻版婚俗报道 《立言画刊》1935年刊载的梨园人物特写 吴彩霞艺术生平参考自《清代伶官传》补遗章节