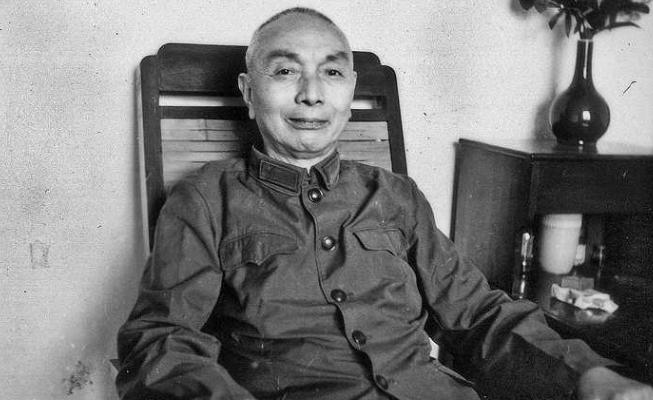

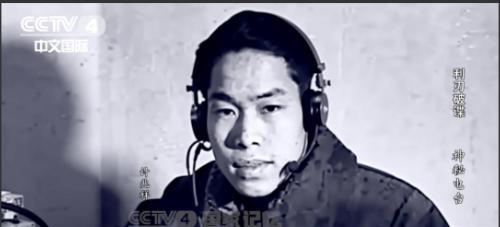

1981年,杜聿明重病,郭汝瑰前去探望:“你明知我是共产党,为什么不揭发我呢?”杜聿明闻言,苦笑一声:“我揭发了,但蒋介石不信啊! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1981年初冬,北京协和医院的一间病房里,阳光透过纱帘斜斜地落在床尾,杜聿明侧卧在病榻上,呼吸绵长,脸颊深陷,已是风烛残年。 病榻边,一位老人站得笔直,灰色呢料大衣熨贴整齐,手指紧紧拢在一起,他是郭汝瑰,此刻,身份早已公开,但他仍然习惯于将背脊挺直,不露破绽。 室内气氛安静得几近凝固,窗外偶尔传来几声寒鸦,郭汝瑰低头,声音低得像从喉咙深处拉出的线,问那一句:“你明知我是共产党,为什么不揭发我?” 杜聿明睁眼望着他,像是早已在心里设好这个问题的答案,只是迟迟没有说出口,他动了动唇角,苦笑,声音嘶哑却清晰:“我揭发了,但他不信啊。”空气沉了一瞬,那是几十年间交错命运的回音。 五十多年前,他们曾是黄埔同窗,杜聿明出身军政世家,锋芒毕露,郭汝瑰自江津县中学而来,少年清癯,寡言寡语,两人都被选中赴日本士官学校深造,其后一同归国,投身抗战洪流。 一个走在光里,一个藏于影中,表面是战友,实则早在岔口分道,郭汝瑰在入党两年后与组织失联,独自做出一生最大决定:潜伏国民党。 杜聿明一向自负目光锐利,他看人不看表面,更不信巧言,郭汝瑰在南京赤壁路的寓所,几张竹椅、床单褪色、衣柜敞开露出洗得发白的军服,连沙发扶手都缝着老式针线。 这种极简,近乎清苦的生活方式让他警铃大作,在那个把贪腐当作常态的体制里,太干净的人往往更容易引人怀疑。 他向蒋介石多次密报,列出郭的异常作风,语气诚恳,措辞克制,但蒋的反应始终是摆手冷眼,说这是“同僚互斗”的伎俩。 郭汝瑰不辩,他接过的每一份命令、出席的每一场军事会议、写下的每一页报告,字斟句酌,绝不越界。 他知晓每一次调动背后的风险,也清楚只要走错一步,万劫不复,他曾在武汉会战中策划要塞防御,用以迟滞敌军推进;又在长沙战役中布下“天炉”兵法,以精兵破敌。 战功卓著,声誉日隆,越是如此,他越知道自己所处的高位,意味着情报接触的深度,也意味着暴露的代价。 1945年,他在徐州与任廉儒接头,组织关系重新建立,从那时起,所有重要会议结束不过两小时,核心情报便能出现在西柏坡的桌案上。 1948年,淮海战役前夜,他将徐州剿总的部署微缩成胶片,缝在交通员棉衣夹层送出。 三十万兵力的调动细节、补给线、弹药储备一览无余,此举直接改变了战役走向,甚至促成了杜聿明部在陈官庄全军覆没。 战役失败后,杜被俘,郭引咎辞职,后奉命调任第72军军长,驻防四川,这一平调,对双方都是考验。 郭以“布防”为名,将军中关键岗位悄然更换为起义意向明确者,宜宾和平解放,就是他暗中筹划的成果,蒋介石知晓时已是既成事实,怒不可遏,但为时已晚。 新中国成立后,郭汝瑰的身份始终未公开,他拒绝居功,也未主动向外界提及过去,直到1980年,他再度写信申请入党,获得批准。 此时距离他第一次入党,已经过去五十二年,他不曾动摇,哪怕一生大半时光是在敌营中独自负重前行。 病房里的阳光逐渐倾斜,落在那双并肩站立却命途殊异的身影上,杜聿明面上不见恼意,也不再追问,他明白了太多,恰在已无力反驳之时,三十年前的怀疑、争辩、告发,到头来只是浮尘一抹。 那句“我揭发了,但他不信啊”,并非对郭的控诉,而更像是对时代的一声喟叹。 外人无从知晓这短短数语中包含多少历史重量,它藏着一个将军的执念,也折射出一个国家的命运转折。 郭汝瑰静静地立在床边,目光沉稳如山,沉默中承载了整个潜伏者的灵魂。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国新闻网——红色间谍郭汝瑰——临危受命卧底“国军”