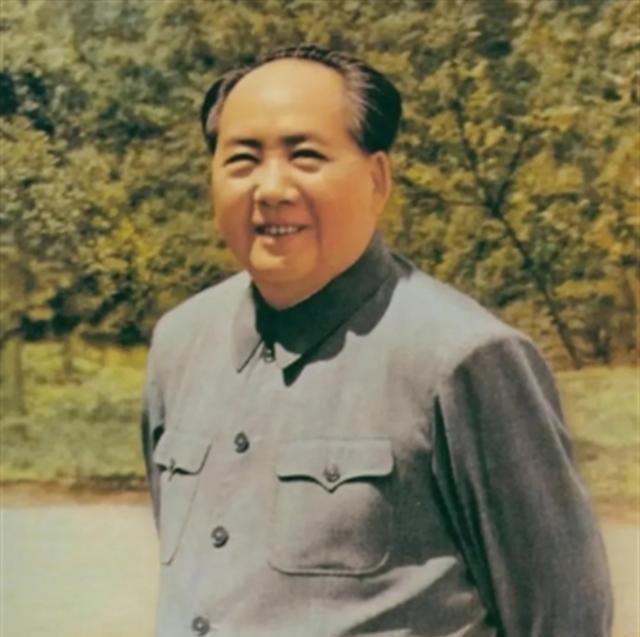

1968年8月,中国当时最大的毛主席雕塑落成!许将军批示,把这尊毛主席像拿到南京长江大桥上,给大桥压阵! (参考资料:江苏档案——46年前最大主席像诞生,为南京长江大桥压阵两年) 在现在的常州金百花园外,赫然耸立着一座高达12米的巨大塑像,雕塑的主人不是别人,正是毛泽东。这尊巨大塑像的材质不是常见的石质,而是玻璃钢,至今它仍然是国内体积最大的主席像。 拥有这座塑像的常州居民一直以此为荣,塑像诞生于40多年前,有着一段非常传奇的身世。2009年之前,很多居民都听说过这座雕塑,但绝大部分都是耳闻没有亲眼见过,原因何在?因为此前它一直被放置在军工厂内,外人轻易不能见到。后来工厂搬迁,塑像才能重见天日。 这座塑像的造型很明显取自开国大典上的毛泽东,他身着潇洒的长款双排扣风衣,一只大手高高举起,一手拿着帽子,表情肃穆,嘴角略带微笑,目光坚定地凝视着远方。走近雕塑,还能清楚地看到底座上刻着他最著名的那句诗“数风流人物,还看今朝”。 雕塑的设计者名叫唐凤源,如今已经去世。他生前是建材厂的一名高级技工,技术精湛。接到设计雕塑任务那年他才30出头,可以说在那个时代,这是个相当光荣又艰巨的任务。 当时上级把任务传达到工厂后大家都很重视,厂领导综合考虑了个人技术和政治背景,最终挑选出包括唐凤源在内的20多名骨干,成立了铸像小组,小组成员唯一任务就是完成塑像。 唐凤源所在的工厂是专门生产玻璃钢的,但面对这样规模的设计任务,大家的心里还是没底。60年代的中国物资非常短缺,玻璃钢更是珍贵的材料。 这就意味着没有失败的机会,必须一次性成功。如果是小件雕塑还行,但主席的巨型雕塑一旦失败,光浪费资源这一个责任他们就承担不起,更何况这还是个政治任务。 为了保证成功率,在正式开工前大家进行了无数次练习。设计时还必须考虑环境因素,比如抗击台风的强度,唐凤源把强度拉到了最高的12级。为此,模胚内部加设了数根水泥骨架及钢筋支架。 除了技术攻关外,塑像造型的选择和细节还原也是一个非常重要的问题,总不能花了大力气做出来的塑像不像本人吧。 但泥塑这个手艺还得请教专业人员,唐凤源等人到处打听,最终找到了一家专门生产毛泽东泥塑的工厂,虚心求教之后完成了难度最大的一个环节——神态塑造。 经过小组成员4个多月的昼夜奋战,雕塑终于顺利完成。据统计,雕塑共用了20多吨泥土,外层浇筑用了1吨多的玻璃钢。 这尊塑像凝结了唐凤源在内的无数工人的心血,但令人意外的是,塑像完工后并没有像之前计划好的那样,放置在厂区的广场中央,而是被连夜送到了南京。原来就在准备安放当天,工厂突然接到上级命令,暂时不要把塑像摆出来。 塑像工程只差临门一脚,却被紧急叫停了,但鉴于当时的社会环境也能够理解。后来,南京长江大桥竣工在望,许世友将军便提出了一个法子,把塑像运到南京,为这座世纪大桥壮声威。就这样,塑像被不远千里从江苏运到了南京。 运到后才发现塑像实在太大,桥头留出的地方根本放不下,最后只能暂时存放在了博物馆里。后来中央专门下了一道命令,雕塑完璧归赵。来来回回一圈之后,塑像又回到了最初的起点。 这时距离塑像完工已经过去了2年,按照最初的计划,雕塑被安置到了厂区广场上。但后来主席去世了,人们为了表示哀悼,给雕塑重新上了色,周围还专门种上了松树和柏树。 到了1993年,全国上下都沉浸在一片肃穆的氛围中,因为这一年是主席诞辰一百周年之际。在这特殊的时间节点上,工厂也组织了纪念活动,厂区内的雕塑被特意漆成了白色,也就是我们现在看到的颜色。 就这样,这座身世坎坷的塑像默默地矗立在工厂里,整整13年一直守望着厂区和常州人民,见证了这些年时代的飞速变迁。 2009年根据厂区规划,雕塑所在的老厂需要进行搬迁,厂里的建筑都将被拆除。因为雕塑情况特殊,被专门保留了下来。但如何安置它又成了一个大问题,经过慎重考虑,它被列为了保护文物,搬到了现在的位置。 至此,它才在真正出现在大众面前,成为了常州非常具有代表性的一处地标,供南来北往的人们瞻仰怀念。

我就是我

永远怀念伟大领袖毛主席