世界上几乎所有的国家成为发达国家之后,无论是主动还是被动,都会慢慢的去工业化。主要是因为大多数工业又苦,赚钱又少。特别是钢铁行业发展工业很难,那么究竟有多难呢? 这个问题其实藏着一个残酷的现实:工业这碗饭,越往后越难吃。 先看美国。二战后美国钢铁产量占全球一半,底特律的汽车厂烟囱林立,可现在呢?2024年美国粗钢产量不到中国的十分之一,铁锈地带的工厂废墟比厂房还多。为啥?成本太高了。美国钢铁工人平均时薪35美元,是中国工人的6倍,再加上环保法规严格,每吨钢碳排放成本比中国高200美元。这种情况下,美国钢铁企业只能往海外跑,剩下的厂子要么破产,要么靠政府补贴苟延残喘。 再看德国。这个以制造业立国的国家,如今也在经历痛苦转型。大众汽车计划关闭德国工厂,采埃孚裁员1.4万人,博世裁掉5500个岗位。为啥?传统汽车工业利润被新能源汽车挤压,而德国电力成本是中国的3倍,电池技术又落后于亚洲企业。更要命的是,欧盟碳排放法规要求车企2025年电动车销量占比达20%,否则罚款160亿欧元。企业为了达标,只能缩减传统工厂规模。 发达国家去工业化,核心原因就四个字:“吃力不讨好”。钢铁、化工这些重工业,投资大、周期长、污染重,利润却薄得像纸。美国钢铁企业每吨钢成本481美元,国际市场价却只有210美元,这种买卖谁愿意干?相比之下,金融、科技、服务业赚钱又快又轻松,还不用担惊受怕被环保组织抗议。 钢铁行业的困境尤其典型。炼一吨钢需要1.5吨铁矿石、0.5吨焦炭,还要消耗3800千瓦时电,排放2吨二氧化碳。发达国家环保法规越来越严,企业要么花大价钱改造设备,要么直接停产。美国钢铁工人联合会的数据显示,过去20年美国钢铁业就业人数从20万暴跌到8万,倒闭的工厂超过100家。剩下的企业只能靠自动化勉强维持,但自动化又导致更多人失业,形成恶性循环。 全球化更让发达国家工业雪上加霜。发展中国家劳动力成本低、环保要求松,发达国家企业为了生存,只能把工厂搬到海外。中国钢铁产量占全球53%,印度、越南也在快速扩张产能。这种情况下,发达国家的工业只能一步步萎缩。 有人可能会问,难道发达国家就不想保留工业?当然想,但现实很骨感。德国曾试图通过“工业4.0”振兴制造业,但高昂的能源成本和劳动力价格让企业望而却步。美国搞“再工业化”,补贴芯片和电动车,结果英特尔、特斯拉还是把工厂建在亚洲。因为在发达国家建厂,成本实在太高了。 去工业化带来的后果也很严重。美国铁锈地带犯罪率比全国平均水平高40%,德国汽车城失业率飙升到15%。更要命的是,工业空心化削弱了国家竞争力,一旦遇到疫情、战争等危机,连口罩、药品都生产不出来。 不过,去工业化也不是完全没好处。发达国家服务业占比超过70%,创造了更多高收入岗位,环境质量也大幅改善。但代价是经济变得脆弱,过度依赖虚拟经济。2008年金融危机、2020年疫情都暴露了这个问题。 中国作为制造业大国,也在经历转型阵痛。钢铁行业产能过剩、利润下滑,但通过技术创新和绿色转型,仍保持着全球竞争力。宝武集团的氢基竖炉技术能减少30%碳排放,河钢的全球首条氢冶金生产线已经投产。这种“边退边进”的策略,或许能为其他国家提供借鉴。 发达国家的去工业化,本质上是经济规律的体现。当工业不再是赚钱的主力,资本自然会流向更高效的领域。但完全放弃工业,就像拆了承重墙盖摩天大楼,看似光鲜,实则危险。如何在发展服务业的同时保留核心工业能力,是所有国家都要面对的难题。

青萍

所以在西方发达国家,犹太人混的如鱼得水,而犹太人一旦得势,这个国家离倒号也不远了

福建墨耕

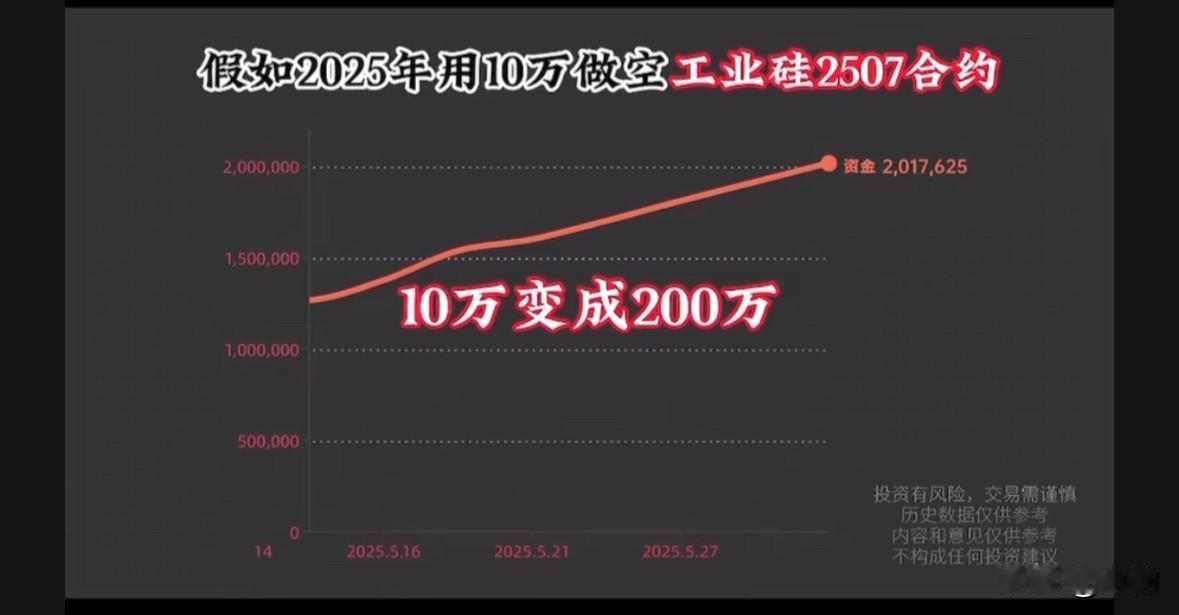

不用发达国家,前几年很多老板不办厂了,因为买一套房放一年,赚的钱比厂子一年的利润高!

歪理鞋说

本质就是人性里的懒惰与贪婪,能躺着赚钱,谁愿意流汗流泪