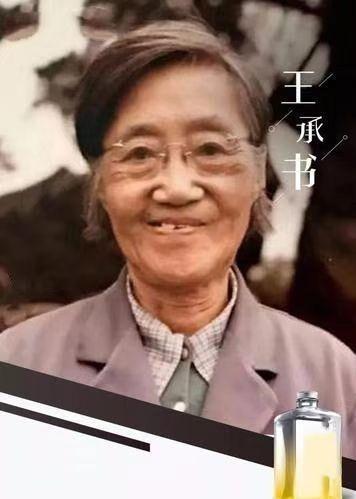

1960年,北大才女王承书狠心抛弃丈夫和孩子后不辞而别,从此音信全无。17年后,当满头白发她出现时,孩子们愣住了,随后悲痛大哭:"母亲,您受苦了,您是我们的骄傲!" 在新中国初期,有这样一位女性,她才情出众,是北大著名的才女。 她也是一位母亲,却在那个动荡的年代,狠心抛下家庭、孩子,消失在人海之中整整17年。 她的名字叫王承书,她出身书香门第,自幼聪慧,天资卓越。 她在北京大学物理系求学时,便已是闻名遐迩的才女。 学成之后,她远赴海外深造,成为当时极少数能在欧美顶级学术舞台上获得认可的中国女性科学家。 在国外,她不仅取得了令人瞩目的科研成果,还在国际会议上代表中国,登上领奖台,风光无限。 但就在她可以选择继续留在国外,过上安稳、体面的生活时,她做出了一个出人意料却又无比坚定的决定:回国。 那是一个特殊的年代,中国百废待兴,尤其在高精尖技术领域几乎一片空白。 当祖国向她发出召唤时,她毫不犹豫地收拾行囊,踏上归途。 更令人意外的是,她回国后没有进入大学任教,继续自己的理论研究,而是被悄然调往西部的某个秘密基地,投身中国最为关键、也最为保密的核事业。 那一年是1960年,中国刚刚决定加快核武器发展的步伐,急需一批能攻坚克难的科学人才,王承书,便是这批“隐姓埋名”的人之一。 为了这项事业,她不得不隐瞒自己的身份,与家人切断一切联系。 甚至连她的丈夫、孩子也不知道她去了哪里。 为了国家安全,她的存在被档案“抹去”,她的名字只能在极少数绝密文件中出现。 孩子年幼时不懂事,只知道母亲突然不见了,信也不回,音讯全无。 他们甚至一度以为母亲已不在人世。丈夫独自抚养几个孩子,支撑着这个破碎的家庭。 而在遥远的西北戈壁,王承书和一群科学家们正默默忍受着常人难以想象的艰苦。 那里风沙肆虐,白天酷热、夜晚严寒,物资匮乏、环境恶劣。 他们住在简易的土房中,有时甚至要躲在地窝子里搞实验。 冬天洗手结冰,夏天实验设备发烫。 尽管如此,这些“无名英雄”没有一个人退缩,他们白天进行实验,晚上挑灯夜战研究数据,失败了无数次,痛苦过、流泪过,但从未放弃。 王承书所从事的是铀浓缩的理论研究,堪称核武器制造的核心难题之一。 她和同事们反复推演、实验,终于在极其艰苦的条件下,攻克了扩散理论的瓶颈,为我国浓铀技术的成功打下了坚实基础。 这项技术的突破,直接决定了中国原子弹和氢弹的能否成功。 她的工作属于“不能说的秘密”,即使后来,她也从未在公开场合谈论过自己当年的贡献。 在那些年里,她无数次在深夜里偷偷流泪,思念自己的孩子,思念那个她亲手割舍的家庭。 但她知道,只要国家还没有真正强大,就没有她停下脚步的理由。 她把所有的情感,都压在心底,把全部的热血献给了祖国的核事业。 直到1977年,国家对部分科技人员逐渐“解密”,王承书终于可以离开那片风沙弥漫的土地,回到阔别已久的家。 她站在老屋门口,衣着朴素、面容苍老,眼神里却带着隐忍多年的柔光。 孩子们开门的一瞬间愣住了,面前这个白发苍苍的老人,竟是他们朝思暮想了17年的母亲。 这一幕,既令人动容,也令人心碎。 王承书为国舍家,付出了人生中最宝贵的年华。 她不是没有感情,不是没有母爱,而是将那份母爱深深埋藏,转化为对国家的忠诚与担当。 她知道,只有国家强大了,她的孩子们才能真正过上安稳的生活。 其实,像王承书这样的无名英雄,在中国核事业的建设过程中不在少数。 他们舍小家为大家,隐姓埋名、默默奉献。 他们中很多人至死未能回归家庭,也无人知晓他们的名字。 但正是这些人,用青春、用热血,甚至用生命,奠定了新中国的强国根基。 信息来源:百度百科——王承书

清石剑仙

致敬那些为国家默默付出的英雄[点赞][点赞]

用户55xxx42

👍