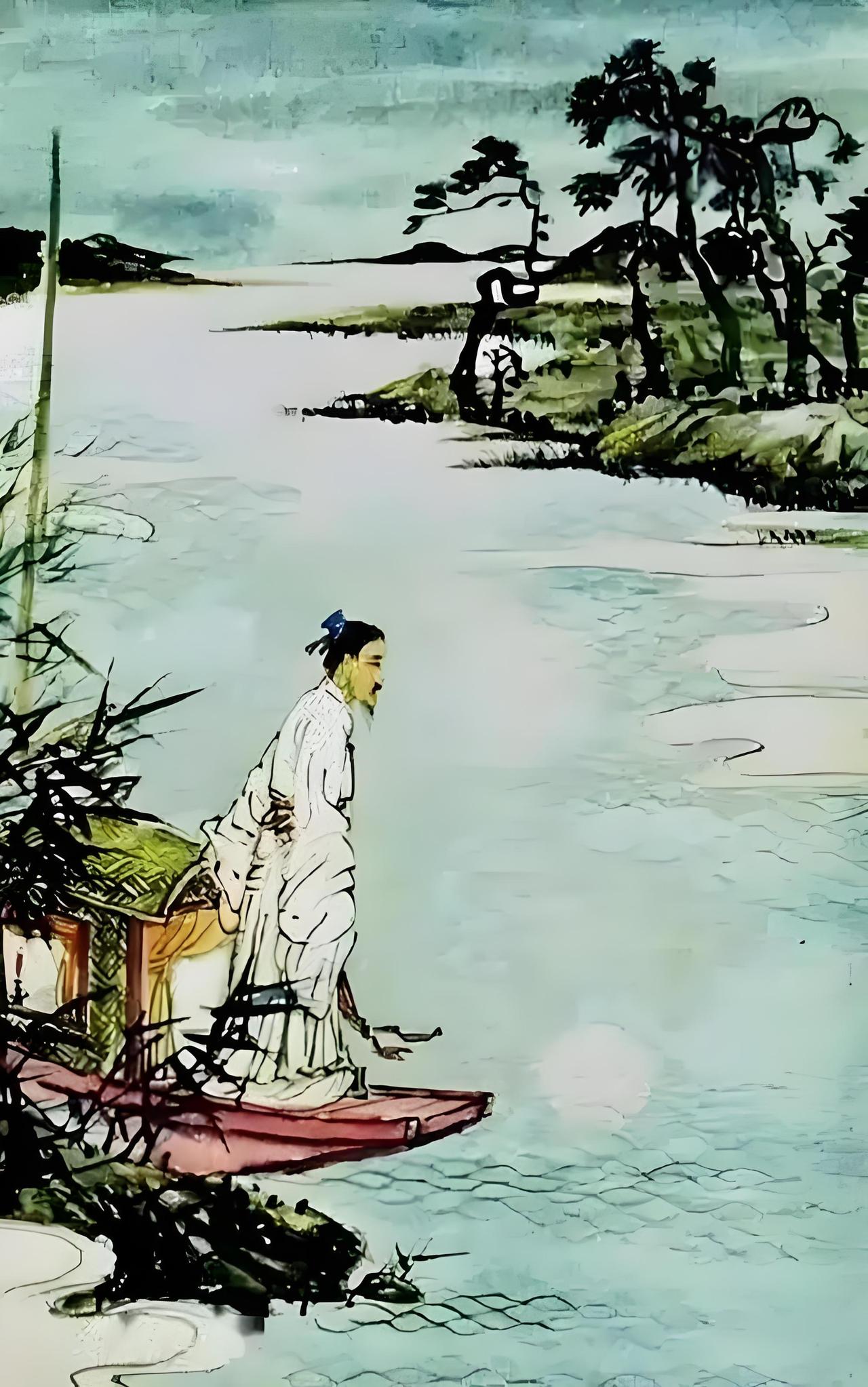

古代隐士都喜欢归隐哪些山,他们选落脚处有啥特点? 提及隐士,总是自然地和山相联系起来,这是因为历史时期的隐士,不论出于何种原因隐居,大都会选择以山林岩穴为栖息地,正如唐代隐士寒山所言:" 隐士遁人间,多向山中眠。” 正因此,各历史时期都有较受隐士所追捧热衷的隐逸名山,致使隐士和隐逸文化已经成为一些名山的标签,如终南山、武夷山、庐山等名山。 尽管在元代,终南山、武夷山或庐山并不是隐士数量最多的山,但是这些山脉,尤其是终南山,在中国隐逸文化中具有举足轻重的地位,更多的是一种隐逸文化的代表,而元代隐士数量较多的山,如雁荡山、天台山等,虽然在元代数量较多,但是在众多隐逸名山中的地位不如终南山等山脉。 以下将从自然地理环境和历代隐逸概况两方面介绍各隐逸名山,以期从自然地理角度呈现隐逸环境。 儒释信徒、佛道弟子、名人志士、文人雅客经由终南山或隐或仕,或仕或隐,或隐居终生,使终南山隐士文化大放光彩。” 终南山的隐士文化博大精深、源远流长且影响深远。 唐代诗人高蟾将终南山与繁华都市长安相比," 唯有终南寂无事,寒光不入帝乡尘。” 雪王维 “君言不得意,归卧南山陲。” 可见终南山是一个远离尘嚣,适宜隐居的好地方。 自唐代卢藏用在终南山隐居,后又出仕做官后,便有了 “终南捷径” 的说法,用以形容并不是真正隐居而是沽名钓誉,寻求时机重新出仕的隐者,因此,从这一角度看,终南山的地理位置能够很好的满足沽名钓誉隐者的需求,可能这也是终南山成为隐逸圣地的原因之一。 历史上隐居在终南山的隐士络绎不绝。 以唐宋时期隐私最有代表性。 如唐代终南隐士储光羲," 隐居终南,有终南幽居诗”;孟浩然,隐终南,有 “不才明主弃,多病故人疏” 诗句。 宋代终南山代表性隐士如种放,“种放隐终南山乃筑室豹林谷”;高怿,“闻种放因终南山乃筑室豹林谷从放受业。” 以上都是唐宋时期交游代表性的终南山隐士。 元代终南山隐逸文化依然兴盛,但总体而言,因为都城变化、战乱等政治因素的影响,终南山的隐士数量有所下降。 元代隐居终南山的代表人物主要有,元初的萧蚪,“初为府掾,与上官言语不合即引退。隐居南山读书三十年。博览精研,通晓天文、地理、律历、算术诸学。元世祖在藩邸时,欲聘为官,不就。” 田;中期的欧阳玄,“作南山隐居,悠游山水之间,有终焉之志。” 以及元末的沈贵等。 武夷山在历代成为隐士所热衷的隐居之地,尤其是宋元时期。 目前能追溯到最早在武夷山隐居的是南北朝时期的顾野王,“仕于陈,偶入九曲遂卜居焉,尝出数平侯景之乱,复返崇安,筑室武夷山中。” 宋代武夷山隐士最多,元代如彭炳,“字元亮,崇安人。尝游齐秦都下,与文人才士为伍,尤与昌平隐士何得之善。…… 至正十一年,征为端本堂说书,不赴。隐居武夷,时称武夷聘君。” 以及宋代宗室赵必涟与其弟赵若染,“字仲连,宋宗室也,居崇安。…… 筑室于武夷山北之白崖,植梅数百株,月梅上古至汉末是庐山隐逸的传说时期,且关于庐山的史料极少,多是民间传说,可信度不高。 魏晋南北朝时期是庐山隐逸文化形成的时期,主要是由于魏晋时局动荡不安,世人对政治感到失望,因此隐居人数较多。 这一时期隐居庐山的代表有 “浔阳三隐”,即陶渊明、周续之和刘程之。 唐、五代时期是庐山隐逸文化的鼎盛时期,这一时期庐山隐士代表人物有李花庄,与弟若染觞咏其中。若染字自木,号齐山,咸淳末进士,入元不仕,亦以诗名。” 白、白居易、符载、孟浩然、元稹、陆羽、杜甫、杜牧、颜真卿、柳公权、王昌龄、李渤等。 宋元时期是庐山隐逸文化的成熟期。 宋代主要代表有:刘焕、刘恕、刘恪、刘羲仲、陆游、米芾、陈宓、黄庭坚、欧阳修、文天祥、范仲淹、范成大、王安石、王元甫、王十朋、王仲杰等。 元朝的主要代表有熊升、周权、黄异、王沂、范祥、吴师道、赵孟頫、杨维桢等。 明清时期是庐山隐逸文化的鼎盛时期,晚晴民国时期则是衰落时期。 通过展示代表性隐逸名山的基本情况,不难看出,在一定程度上,隐士总是更加偏爱选择具有一定文化底蕴,并且自然环境较好的山林归隐,这是由隐士的目的和需求共同决定的。