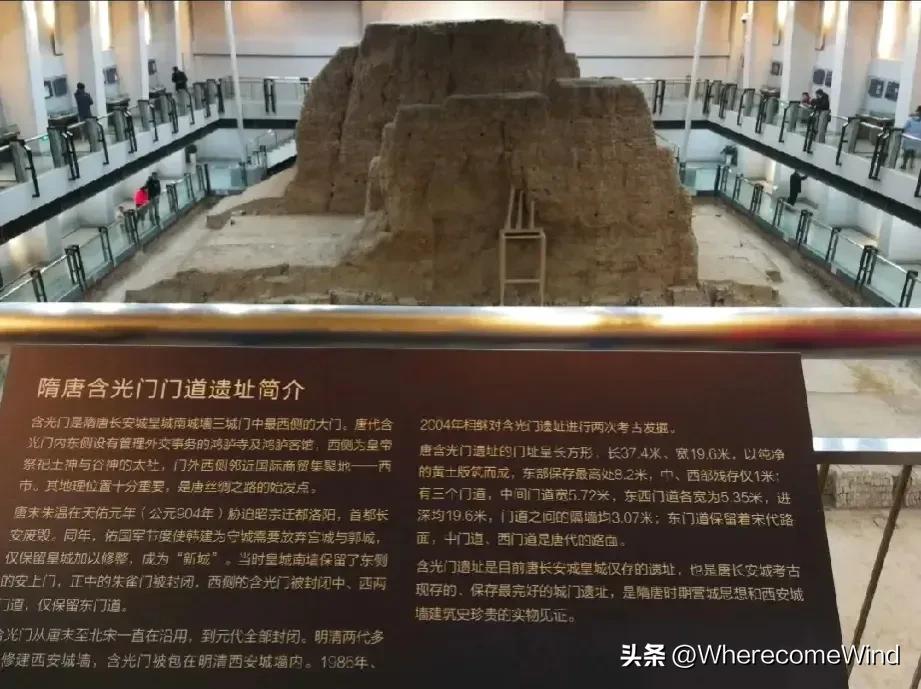

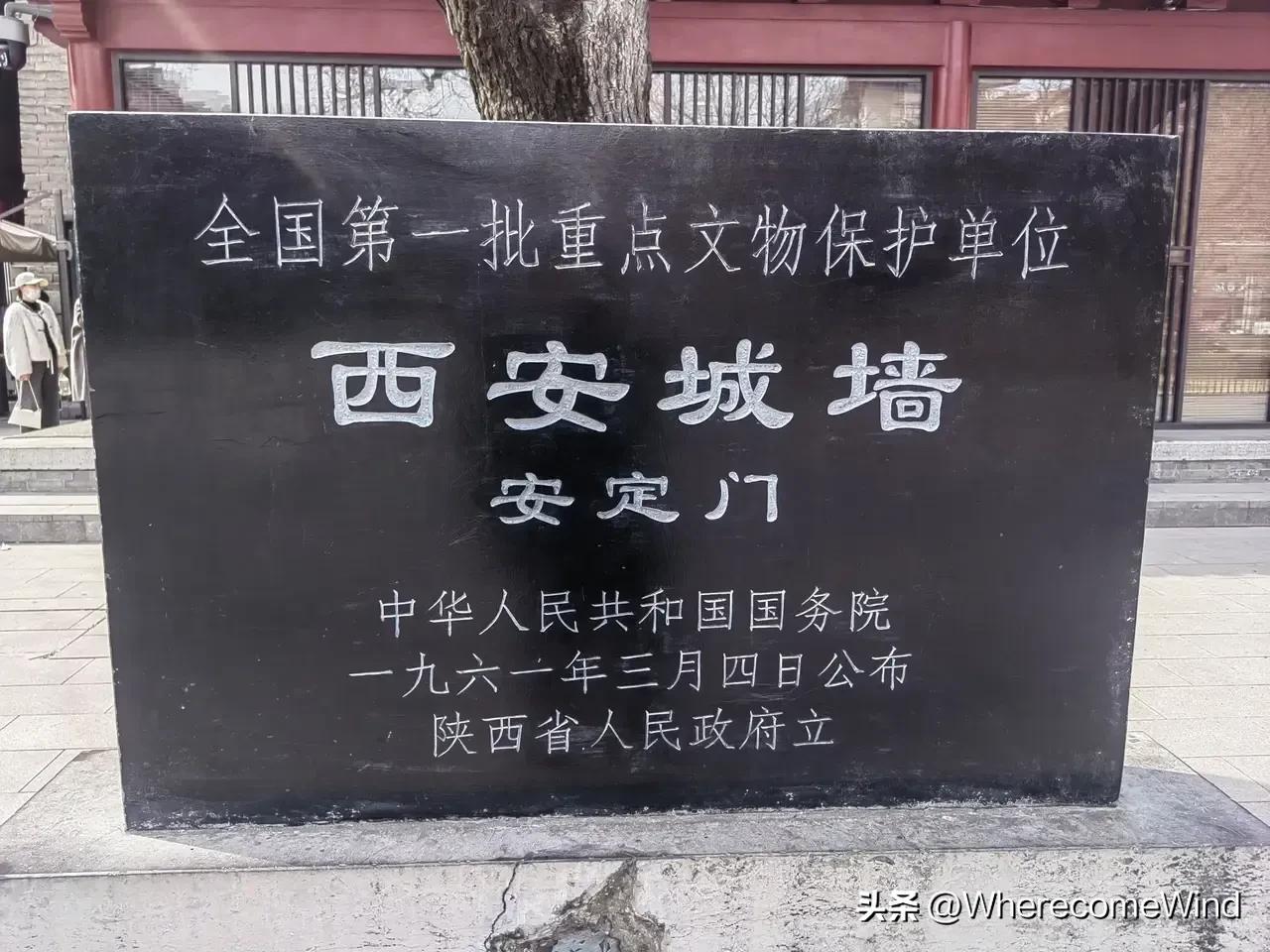

西安城墙是文物还是近代新建的? 西安城墙是1984年新建的, 有西安附近村庄制造的城砖为证。 某地的网友这样论定西安城墙, 并且宣称: 西安的城墙根本不是文物。 那么西安的城墙是不是文物? 是不是近代新建的呢? 又有哪些被淡忘的历史? 第一篇 西安城墙部分由盛唐皇城构成 隋唐长安城的内城通常指宫城和皇城,宫城是皇帝居住和处理朝政的地方,皇城则是政府机关所在地。 西安城墙与隋唐皇城的重合关系 1、位置与范围重合:今西安城墙是在唐长安城皇城基础上,于明洪武年间向北、向东拓展约四分之一建成,因此西安城墙的部分区域与隋唐长安城的皇城位置重合。 2、城门遗址重合:含光门是唐长安城皇城南墙偏西的一处城门,如今含光门遗址被包含在西安城墙内,其门道遗址、城墙断面遗址等都是西安城墙与隋唐长安城皇城重合的实物证据。 含光门遗址博物馆的见证意义 1、展示城门遗址:含光门遗址博物馆展示了唐代含光门的门道遗址,有东、中、西三条门道,中门道为御道,东、西门道为文武百官出入皇城的通道,是隋唐时期营城思想及西安城墙建筑史珍贵的实物见证。 2、呈现城墙断面:博物馆内的城墙断面遗址,从早至晚分为隋唐期、唐末五代期、宋元期、明清期、现代修葺层五大期,清晰展示了西安城墙的历史演变过程,直观体现了不同时期城墙的修筑情况,也说明了西安城墙与隋唐长安城皇城的传承和重合关系。 而现今的西安城墙以明代为主,因此被称为明城墙。 第二篇 盛唐皇城的扩建——明城墙 朱元璋修建西安城墙是出于多方面的考虑,其过程和成果对西安城的发展产生了深远影响,以下是相关介绍: 修建背景 政治考量:朱元璋建立明朝后,南京作为都城有偏安性质,且明故宫地势下沉,同时元朝残余势力仍对中原虎视眈眈,他一直心怀迁都之意,西安是其和太子朱标较为中意的迁都之选。 军事防御:西安地处西北要冲,是控制西北、防御外敌的重要战略据点,对于巩固明朝在西北的统治、抵御北方游牧民族的侵扰具有重要意义。 经济发展:西安是西北的重要商业中心和交通枢纽,修建城墙可以保护城市的安全,促进区域经济的繁荣,保障商业活动的正常进行。 修建过程 主持修建:西安城墙始建于明太祖洪武三年(1370年),由都督濮英主持,在唐皇城旧城的基础上扩建,于洪武十一年(1378年)竣工。 规模拓展:此次扩建向东、北两面各拓展约三分之一,周长增至13.7千米,墙高12米,顶宽12-14米,底宽15-18米,形成横长方形布局,增设了角楼、敌台、垛口等防御设施,护城河也同步拓宽至35米,深度达18.5米。 城墙特点 防御体系完备:设有瓮城、角楼、敌台、垛口等防御设施。城墙上每隔120米有一座马面(敌台),每个马面宽20米,从城墙向外伸出12米,高低、结构和城墙相同,共有马面98座,垛口5984个,使城墙外侧成锯齿形,利于射击和防御。 建筑结构坚固:采用了分层夯筑的技术,城墙基础坚实,墙体厚实,能够抵御较大的外力冲击。城墙用砖量极大,明代城砖平均长45厘米,宽23厘米,厚10厘米,这些城砖大多由西安周边的几个县城烧制。 第三篇,朱元璋欲迁都西安 朱元璋建立明朝后,南京作为都城有偏安性质,且明故宫地势下沉,同时元朝残余势力仍对中原虎视眈眈,他一直心怀迁都之意,西安是其和太子朱标较为中意的迁都之选。 朱标作为朱元璋长子,洪武二十四年(1391年),奉旨考察西安迁都事宜。 朱元璋派太子朱标巡抚陕西,名义上是“省视秦中民瘼”,实则重点审视迁都,并绘制《陕西地图》。 1、朱标抵达西安后,遍历城市街巷、古迹遗址,重点考察了唐长安城遗址、汉未央宫旧址,评估地形、水文、交通等条件 2、结合军事防御需求,考察了城墙、关隘(如潼关),分析北方游牧民族威胁下的都城安全性 3、调研陕西民生状况,包括农田水利、赋税负担,认为西安虽历经战乱,但“山川险固,宜建都”,但需解决粮食运输(需疏通漕运)和民生恢复问题。 4、朱标返京后呈上《陕西地图》,详细汇报西安的优势(如“控制西北,道里均适”),并建议修复城池、完善宫殿基础,作为迁都预备 5、朱标病逝:洪武二十五年(1392年),朱标突发疾病去世,朱元璋悲痛之余,认为“迁都事重,遂罢之”,迁都计划随之中止。 朱标死后,朱元璋将精力转向皇太孙朱允炆的继位安排,加之北方燕王朱棣势力崛起,明朝政治重心逐渐向北京倾斜,最终朱棣迁北京。 6、西安明城墙外包青砖,内为土墙。有二城墙,也称跑马道。如今在西安城墙西北角,及玉祥门和尚武门(以前也称小北门)之间的内侧可见。 西安城墙历经明清时期的不断维修,到了民国时期,依据保存完好。 篇幅有限,可继续关注第四篇 , 河南军阀刘振华攻打西安。 1961年,西安城墙被国务院批准为第一批全国重点文保单位。 还敢说西安城墙是新建的吗?