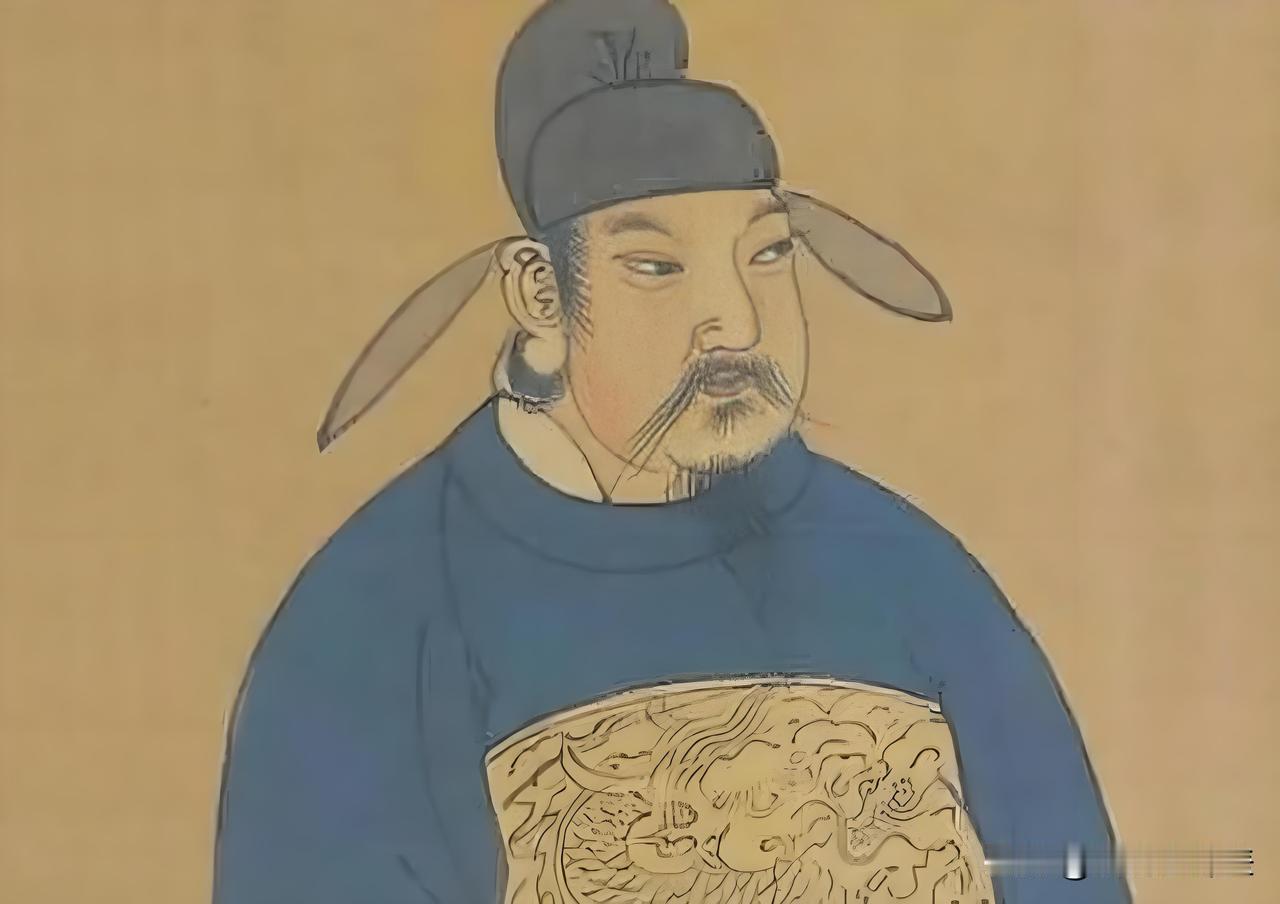

贞观六年春,唐太宗李世民举行大朝会。满朝文武齐聚,气氛却异常凝重。太宗面色阴沉,手中握着一本厚重的《谏录》,这是魏征花费三年时间编纂的"谏书",记录了太宗执政以来的过失与改正。 "魏卿,你可知罪?"唐太宗怒视魏征,声音冷峻。这本谏书中直言皇帝的诸多过失,甚至将私下训斥大臣的言辞也一一记录在案。太宗认为此举有损帝王威严,触及了他的逆鳞。 魏征面不改色,朗声道:"臣不敢隐匿圣上言行,此乃为国为民,更为陛下千秋功业。《谏录》记实不记虚,若有半字不实,甘愿受罚。"朝堂肃静,众臣噤若寒蝉。 【生死一线】 "荒谬!"太宗震怒,命人取来火盆,欲将《谏录》付之一炬。多数人不知道的是,魏征此刻并非表面上那般镇定,他在袖中握紧了早已写好的绝命书。评论区告诉我,你认为魏征最担心的是什么? 正当火焰即将吞噬谏书,史官褚遂良突然上前一步:"陛下,《谏录》乃国之重器,史家至宝。焚书即焚史,焚史即焚德。" 太宗手悬半空,突然想起自己曾说过:"以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。"此言被后世称为"三镜论"。 【转机妙喻】 就在这危急时刻,魏征用了一个巧妙的比喻:"陛下爱惜羽毛,所以设立谏官;陛下明察秋毫,所以容纳直言。若因谏言而怒,犹如因镜见疵而怪镜不平。" 太宗闻言,长叹一声,火盆被撤走。他缓缓翻开《谏录》,页面上记载着他的过失,也记录着他的改正与进步。 "朕差点犯下大错。"太宗环视群臣道,"若无人敢言,何以成就贞观之治?"太宗不仅没有焚书,反而命人精心收藏,并亲自作序,称《谏录》为"绝世奇书"。 【治世典范】 贞观之治被后世奉为典范,而这一幕"怒斥谏臣"的插曲却少有人知。《旧唐书·魏征传》中记载:"太宗尝谓侍臣曰:'夫征忠贞匪躬,直道以谏,虽复违意,乃益我益时,岂可不益哉?'" 这场风波过后,太宗更加倚重魏征,常对群臣说出那句传世名言:"以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。魏征就是我的明镜。" 您觉得,为何魏征敢于冒死直谏?是为了个人名声,还是真正的"以国为重"?欢迎在评论区分享您的看法。