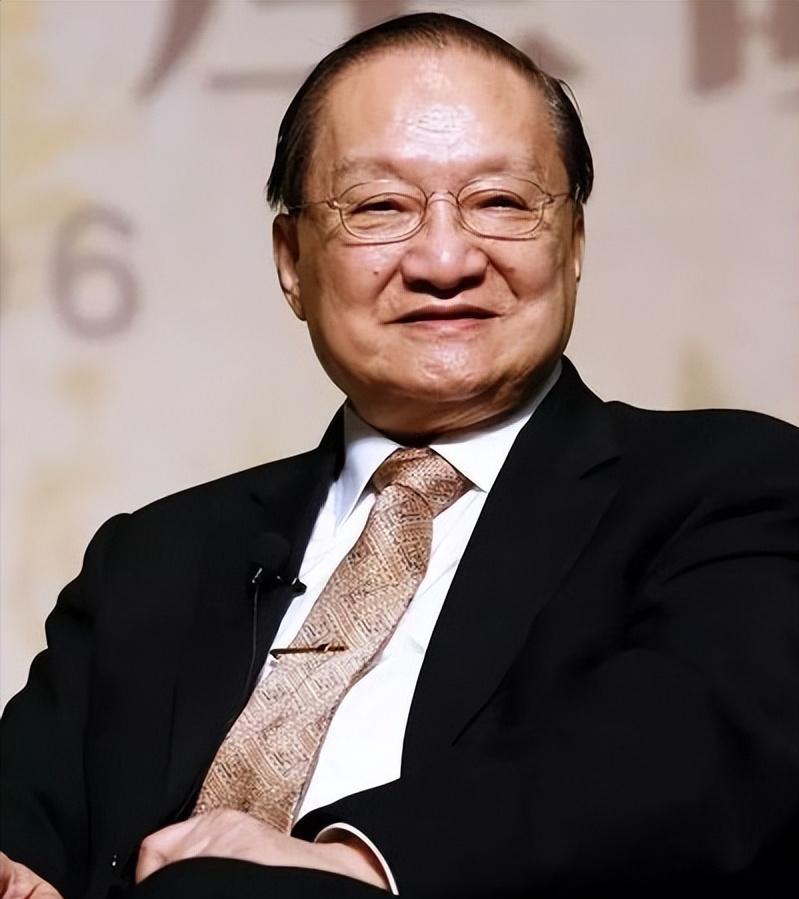

1946年,金庸回到阔别十年的老家海宁袁花镇,见到了父亲新娶的妻子,也就是他的继母。可是,金庸看到她十分尴尬,而继母看了他好一会儿,突然伸出双臂紧紧抱住他,失声痛哭。 那年的春天,海宁袁花镇飘着绵绵细雨,青石板路上泛着水光,二十二岁的查良镛背着布包袱站在自家老宅门前,手指刚触到门环又缩了回来。 十年战乱漂泊,当年翻墙逃学的少年郎已长成英挺青年,此刻却像个近乡情怯的孩子。 老宅门轴转动时发出熟悉的吱呀声,开门的是个穿蓝布衫的妇人,查良镛的笑容忽然凝固在脸上——眼前这个挽着发髻的妇人,分明是十年前为他烤糖年糕的丫鬟月云。 十一岁的月云初到查家时面黄肌瘦,总把厨房剩下的米糕藏在围裙里偷偷塞给他;十五岁的月云背着发烧的他冒雨去镇上看郎中,单薄的后背被雨水浸得透湿。 最后一次见面时,十七岁的月云追着马车跑了半里地,辫梢上别的栀子花在风里碎成片片白羽。 顾秀英手里的铜盆哐当落地,滚烫的洗脸水在青砖上洇开,这个在查家当了二十年下人、又做了六年续弦夫人的女子,此刻慌乱得像被主人撞破秘密的使女。 查枢卿闻声赶来时,看见的正是继妻与前房儿子相对无言的场景:儿子西装革履却满面风尘,妻子粗布荆钗却鬓角微霜,两人中间隔着十年光阴垒起的高墙。 查家客厅的八仙桌上,新沏的龙井腾起袅袅热气,查枢卿摩挲着紫砂壶上的包浆,说起这些年变故:1937年日寇铁蹄踏破钱塘,查家举族南逃途中,原配夫人徐禄突发恶疾去世。 留守老宅的顾秀英在战火中独自守着查家祖祠,凭一己之力保住了查氏宗谱和藏书楼三千册古籍。 查枢卿1943年潜回故里时,看到的是瓦砾堆里擦拭祖宗牌位的女子,发间插着支烧焦半截的木簪。 檐角铜铃在穿堂风里叮当作响,查良镛望着继母布鞋上磨破的滚边,想起九岁那年打碎父亲最爱的青瓷笔洗。 当时月云跪在碎瓷片上替他顶罪,膝盖渗出的血染红了青砖缝,此刻这个曾为他挨过家法的女子,正低头给父亲续茶,手腕上那道烫疤依旧清晰——那是他八岁时打翻汤药留下的印记。 暮色漫上雕花窗棂时,顾秀英从樟木箱底捧出个蓝布包裹,褪色的布里整整齐齐码着《荒江女侠》剪报本、断颈的瓷鹅、生锈的铜摇鼓,最底下压着张泛黄照片:扎羊角辫的小丫鬟背着穿绸衫的少爷,两人在桃花树下笑得没心没肺。 查良镛别过头去,听见继母轻声说:"前年发大水,这些物件在阁楼泡了三天三夜,我拿炭火烘了半个月。" 查枢卿的咳嗽声打破沉寂,这位曾把《圣诞颂歌》当作圣诞礼物送给儿子的开明乡绅,如今脊背佝偻得像风干的虾米。 他颤巍巍指着西厢房说:"你当年睡的雕花床还在,秀英每月初九都晒被褥。" 查良镛推开房门,看见枕边摆着牛皮纸包,拆开是硬成石块的糖年糕——正是他儿时最爱的核桃馅。 夜色浓重时,查良镛独自走过回廊,月光把青砖地照得泛白,恍惚又是那个偷溜去书房的夏夜。 转角处忽然传来细碎脚步声,顾秀英提着灯笼匆匆走来,却在三步外猛然驻足,灯笼在地上投出两个摇晃的影子,一个修长挺拔,一个矮小佝偻,中间隔着二十年主仆,十年母子,半世沧桑。 鸡鸣三遍时,查良镛在故宅最后一夜无眠,天井里那株百年玉兰开得正好,花瓣落在他带回的皮箱上,箱子里装着《书剑恩仇录》的手稿。 离乡的渡口晨雾弥漫,顾秀英往他怀里塞了个蓝布包,转身时发间银簪闪过微光。 船离岸百米后他打开布包,里面是烘得焦香的糖年糕,底下压着张字条:"少爷保重"。 四十年后,查良镛在自传体散文《月云》里写下:"命运如同钱塘江潮,把原本平行的轨迹冲撞出千般际遇。" 1994年他携妻回乡观潮,特意绕道老宅遗址,残垣断壁间野草蔓生,唯见半截石门槛上留着深凹——正是当年月云每天跨进跨出的地方。 信息来源: 百度百科"金庸"人物传记(发布日期2003年10月18日) 《收获》杂志2000年第1期刊载金庸散文《月云》

![大家发现没与辉同行与东方甄选的区别了吗[微笑]与辉同行的主播放假多陪伴家人,东方](http://image.uczzd.cn/12423957054073879763.jpg?id=0)