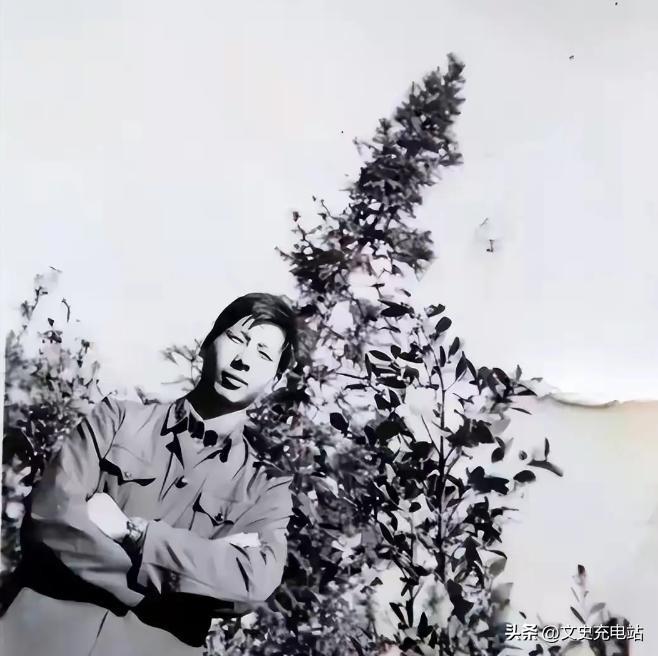

1979年,何源海不幸中弹“牺牲”,被追记一等功,谁知两年后,他却回到了村子,但村民们都看不起他,一等功也没了! 1979年2月17日的谅山战场,机枪手何源海所在的7连正执行穿插任务,他怀中56式机枪的枪管已烫得泛红,连续击退三波越军反扑。 据战地日志记载,该连当日歼敌87人,何源海机枪阵地前的弹壳堆出直径三米的圆环,傍晚时分,越军重炮覆盖阵地,气浪将他掀入弹坑,当硝烟散尽,战友在焦土中仅找到半截烧毁的武装带,就此认定其"壮烈牺牲"。 这个误判开启了双重人生轨迹:部队将"一等功"证书送往鄂州,民政局在村口竖起功德碑;而真实情况是,何源海被越军俘虏,关押在河内郊外的秘密营地。 越南《劳动报》1980年解密文件显示,该营地关押着37名"特殊战俘",每日需承受6小时高强度审讯,他右臂至今残留的烙铁印记,正是越军逼问穿插路线时留下的"沉默勋章"。 1981年战俘交换现场,何源海体重仅剩38公斤,国际红十字会报告记载,中方接收的56名战俘中,21人存在永久性伤残,当他蹒跚跨过友谊关界碑,迎接的不是鲜花绶带,而是铺天盖地的审查——根据1979年9月颁布的《对越自卫还击作战被俘归人员处理办法》,所有归俘需接受为期三个月的隔离审查。 黄山村的老文书至今记得那个春日:突然带着铲刀来到功德碑前,当众刮去鎏金碑文,原来审查认定何源海"被俘期间存在配合审讯行为",不仅撤销一等功,更收回烈属待遇,曾在《鄂东日报》刊载的英雄事迹,转眼变成茶余饭后的猜忌:"没缺胳膊少腿回来,怕是早就叛变了。" 这种集体记忆的撕裂具有深刻时代烙印,军事科学院《南疆战事口述史》收录的村民访谈显示:80%受访者认为"烈士就该马革裹尸",65%将战俘等同于叛徒。 何源海被安置在林场鱼塘后,连母亲去世都无人告知——乡邻忌讳"叛徒家属",葬礼仅哥哥和两名民政干部到场。 转机出现在1986年冬日,原481团参谋长巡视鄂州时,偶然听闻"活烈士"传闻。经查阅原始作战记录和越方审讯档案,确认何源海始终未透露部队动向。 总政1987年第39号文件特别指出:"在肢体残缺、双目失明等极端酷刑下保持气节者,应视同作战英勇",当恢复名誉的通知送达时,功德碑上的石灰渍已沁入石纹,如同时代偏见渗入集体记忆的肌理。 重新佩带军功章的何源海,余生坚持每月擦拭功德碑,2005年央视《军事纪实》镜头里,他抚摸着碑文凹陷处淡然道:"刮掉的字长不回来,但公道自在人心。"这种沉默的坚守,与军事博物馆展柜里那截焦黑武装带形成互文——前者铭刻着世俗的误读,后者凝固着战火的真实。 2019年清明,黄山村将功德碑列为爱国主义教育基地,讲解词特别注明:"碑文残缺处,记录着对英雄认知的进化史。"