公元前472年,勾践赐死文种,文种临死质问:“我帮你灭了吴国,你这就卸磨杀驴?”勾践冷冷一笑:“灭吴,我只要用了你的三个计策就够了,剩下的,你在地下跟先王细说吧!”

越国打败吴国这事儿,风光归功于勾践,背后操盘的却是文种。

可这位满腹经纶的大臣,最后落了个赐剑自尽的下场,翻出这段旧账,不是为了哀叹命运无常,而是要看清这场,权力博弈里的刀光剑影,怎么一步步逼死了一个功臣。

文种原是楚人,被越王勾践请来出谋划策,搭档是范蠡。

勾践卧薪尝胆那几年,文种一点没闲着,掏心掏肺写了“伐吴七术”,每一条都切到吴国要害——从贿赂吴国权臣伯嚭、搞粮食破坏、再到用西施当诱饵,每一步都是阴狠招儿,处处下死手。

可勾践只用了三条,吴国就塌了,灭吴当年,越军破姑苏,夫差自尽,江山变色。

可打赢仗只是起点,麻烦才刚开始。

文种这边劝勾践歇一歇,说百姓疲惫,国家得养伤,别急着北上争雄。

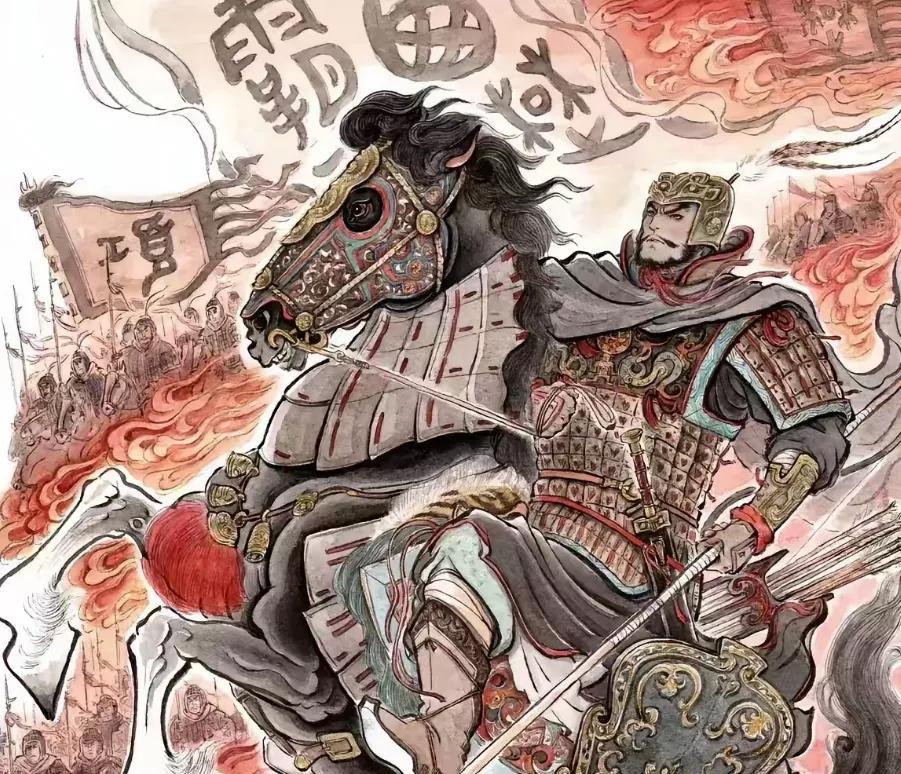

这话说对了情理,却戳着勾践的命门,这位苦熬十年才翻身的君主,早憋着气想一雪前耻,霸业才是眼里唯一的光。

他要的是吞中原,不是养国力,要马不停蹄,不要慢慢谋生。

文种挡道了,争执越多,文种话越难听,有人劝他避避锋芒,去外地担任太守,远离权力中枢。

他偏不,说到底,文种骨子里瞧不起勾践,觉得那点志向不过虚名,没看清百年之计。

偏偏这位主子也不吃亏,勾践看着这位曾经的左右手,心里只剩戒备。

哪怕三计破吴,也足够说明文种的能耐。

可“七术”里剩下的四条,他始终没说透,这就是问题——用三计赢仗,剩下的四计,是留着日后对付谁的?是别人,还是勾践?

有了这个心结,勾践就睡不好觉了,想想文种那手段,贿赂、离间、色诱、断粮……

样样都是下三滥中的顶流玩法,万一哪天转身把刀口对着越国,谁挡得住?

尤其楚国那层背景,说不清道不明,范蠡也是楚人,但灭吴当年就急流勇退,送封信走了,信里话扎心:“共患难易,共安乐难。”

范蠡走了,留下文种一个人顶雷。

而且楚国的身份太尴尬,既是盟友,也是潜在的对手。

文种真要动心思,连个外援都不用找现成的,一个谋士的忠诚不值钱,能耐才吓人。

勾践心里明白,留着文种,就是个定时炸弹,与其等人出手,不如先递剑。

赐剑那天,勾践的话说得冷淡:“你教我七计,我用了三条,吴国就亡了。剩下四条,就去地下教先王吧。”

嘴角带笑,话像刀子,这不是夸奖,这是宣判——你已经没用,而且太有用了,必须死。

这就是典型的卸磨杀驴,春秋那会儿,谁都不是好人。

前头吴王夫差对伍子胥的处理,一模一样,韩信被刘邦整死,也不过换了个朝代。

这套“功高震主”的剧本,千年不变,不管是越国、楚国、汉朝还是后头的王朝,主子要的是安稳,不是被功臣骑脖子上当明灯。

可要说可惜,也是真可惜,文种不是没看出苗头,他就是不愿意退。

和范蠡不同,范蠡能放手,把荣华富贵扔一边,游山玩水改名换姓,混成商贾,却改不了这个命——一直觉得自己是“中兴之臣”,不该躲,不该退,更不该走。

他执念太深,信念太死,最后连命也送了。

而勾践,活成了孤家寡人,范蠡走了,文种死了,身边都是些看风使舵的,可他偏安心,宁可身边是些庸才,也不要一个能人站在阴影里。

这不是人情冷暖,是权力真相。

春秋的谋士,从来走得比战士还快,一场仗赢了,战场上死的是兵,宫廷里死的是心腹。

范蠡的信不是警告,是诀别,懂了的活下来,不懂的陪葬。

所以不是谁聪明就能活,是看谁更早看穿局势,舍得退出。

范蠡做到了,文种没做到,勾践想要称霸,就必须踩着曾经的“肱骨”走,这脚步,不稳也得走,走不稳就清道。

灭吴是越国的巅峰,也是权臣们命运的拐点。

从卧薪尝胆到刀剑落幕,不是故事,是一场场算计堆起来的断头台。