在美国混不下去了,才想到回国“捞金”?曾是中国公派留学生,沈捷和陈敏夫妇选择回国养老,他们如今已经是美国某知名大学的学者教授。

麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

上世纪80年代,我国大力支持教育和科技发展,开启了大规模的公派留学计划。沈捷和陈敏正是在这样的背景下,分别被选中去美国深造。

几十年过去,他们通过自己的努力,最终都在美国大学取得了终身教职,学术成果丰硕,职业生涯可谓是一帆风顺。

可以说,沈捷和陈敏是中国留学生中的佼佼者。按理说,他们早就应该为自己在美国的成就感到骄傲,并继续在美国的学术圈里闪耀。

但有趣的是,近几年他们却选择了回国,这一决定无疑成为了许多人关注的焦点。

“回国养老”这个说法,显得有些戏谑,但也很符合他们如今的状态。

毕竟,两位教授在美国的学术地位和收入都相当可观,完全可以安享晚年,而为何要放下已有的“美国梦”,回到中国?这其中的原因可不简单。

从沈捷和陈敏的角度来看,他们回国并不是因为在美国的生活无法继续。相反,他们在美国过得相当舒适。

近年来美国的学术环境发生了变化,尤其是对移民政策和科研资金的紧缩,使得一些外国学者感到前景堪忧。沈捷和陈敏夫妇也不例外,感受到学术压力和科研资源限制的困扰。

美国的学术圈并非一片“沃土”,许多外国学者,特别是那些早期留学的“老移民”,都面临着科研资金的困境和晋升的压力。

随着美国政治气候的变化,越来越多的学者开始重新考虑自己的未来。对于沈捷和陈敏而言,这种外部环境的变化,促使他们做出了回国的决定。

当沈捷和陈敏决定回国养老时,他们的选择并没有得到所有人的理解。

有人认为,作为曾经的公派留学生,他们本应在美国学成后,贡献自己的力量为中国的科研事业添砖加瓦。

而他们选择在美国“捞金”多年,最终却选择回国“养老”,不免让人觉得有些“吃里扒外”。

的确,公派留学的宗旨之一,是培养人才,为国家的科学技术发展提供后备力量。

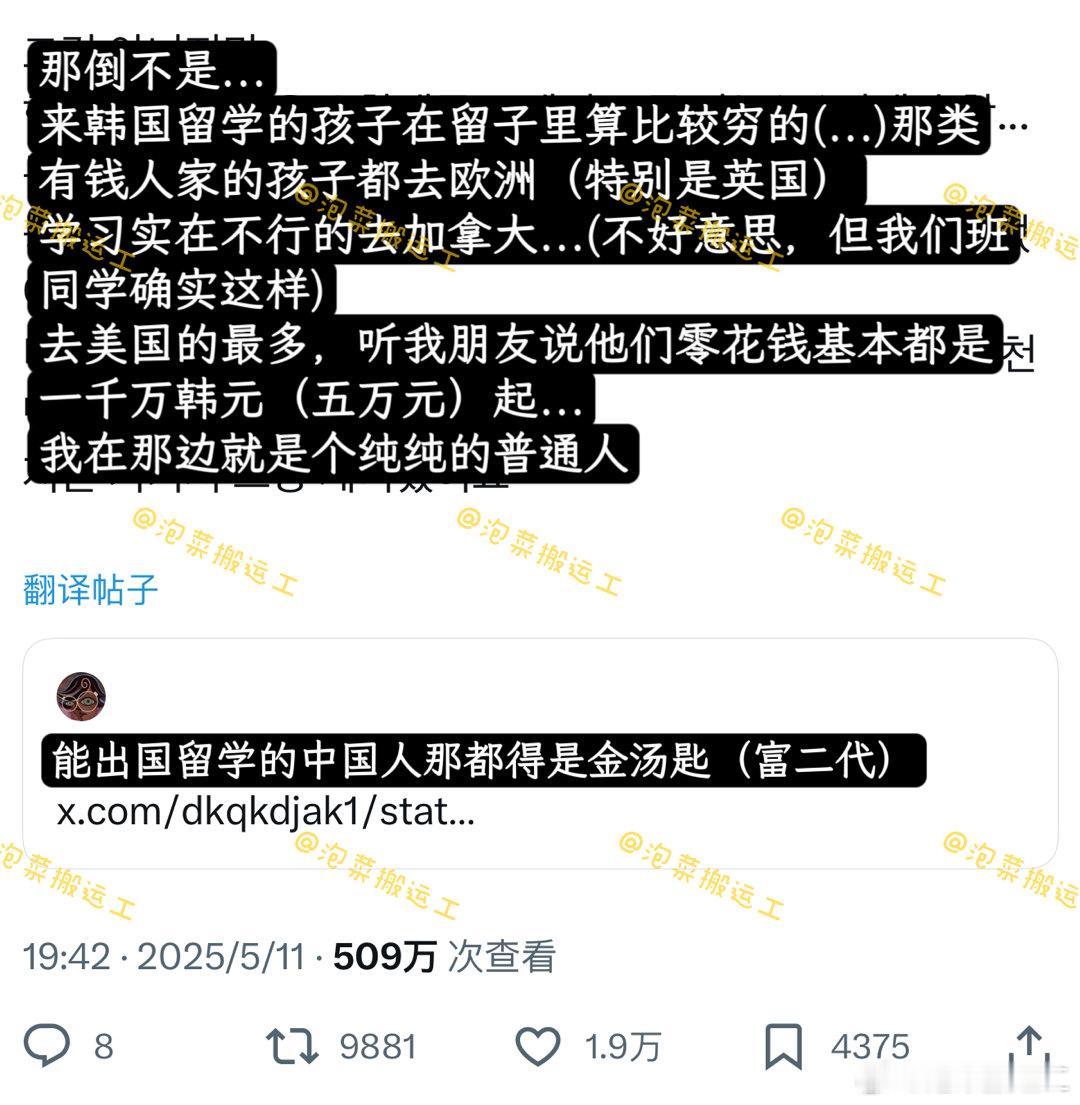

在现实中,很多公派留学生并没有像预期的那样回到中国贡献自己的学术成就。

部分学者选择留在国外,享受美国的科研资源和待遇,最终未能为国家做出应有的贡献。这也导致了部分人对公派留学政策产生质疑,认为这些学者可能只是“为自己捞金”,没有履行对祖国的责任。

我们不能仅仅从表面来看待沈捷和陈敏的回国决定。在美国取得成功的他们,当然有能力继续待下去,但他们还是选择回到中国,这背后实际上是对中国科研环境的一种期待。

要知道,在美国,沈捷和陈敏已经获得了极高的学术地位,在中国,虽然他们回到的是一个发展的机会,但也需要面临不同的科研资源、平台和环境挑战。

这也反映出一个更深层次的问题:要想吸引更多像沈捷和陈敏这样的海外学者回国,国家需要提供更好的科研平台和激励机制。

目前,中国的科研环境虽然在不断进步,但与美国相比,仍然存在一定的差距,许多学者选择留在美国,除了资金和资源的差距,还因为那里的科研氛围更加宽松,评价体系也更为多元。

如果中国能够进一步改善科研环境,提高科研人员的待遇,吸引更多的人才回国,不仅能加速科技进步,也能为国家的发展做出更大贡献。

对于沈捷和陈敏的回国决定,我们不能单纯地从“吃里扒外”的角度去评价。

反而,我们应该看到,他们的回国,不仅仅是个人的选择,也是中国科研环境逐步完善的一个标志。

毕竟,在全球化的今天,人才的流动是正常的,如何创造一个更加吸引人才的科研平台,才是我们真正要解决的问题。

沈捷和陈敏的经历,给了我们一个反思的机会。公派留学的政策是否完善?海外学者回国后能否得到更好的支持?这些问题值得我们深思。

在未来,只有不断完善科研环境,才能让更多的优秀人才选择回国,在祖国的沃土上贡献自己的力量。 信息来源:鲁中晨报2025年4月13日

用户10xxx79

公派的,回来不问责吗