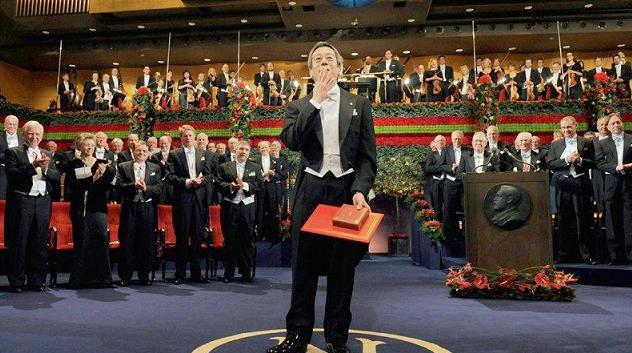

2008年,得知钱学森的侄子钱永健荣获诺贝尔化学奖,国人纷纷庆贺,谁料他却毫不客气说道“我一辈子都是美国人,这个奖项是属于美国的!” 2008年10月8日,瑞典皇家科学院宣布将诺贝尔化学奖授予三位科学家,其中一位名叫钱永健的美籍华人赫然在列。这个消息如同一颗石子投入平静的湖面,在中国社会激起层层涟漪。 当钱永健站在斯德哥尔摩音乐厅金碧辉煌的颁奖台上,接过象征科学最高荣誉的奖牌时,数千公里外的中国,无数媒体争相报道这位"华人诺奖得主"的消息。标题几乎清一色地强调着一个关键身份:他是中国导弹之父钱学森的侄子。 "钱学森侄子获诺奖"、"钱氏家族再添荣耀"、"中国又一位诺奖获得者"——这些标题充斥着各大报纸和网站的显要位置。人们仿佛看到了中华民族在科学领域崛起的希望,纷纷为这位"海外游子"的成就感到骄傲和自豪。 然而,面对蜂拥而至的中国记者,钱永健的回应却出人意料。当被问及对祖国的感激之情时,他直言不讳:"我一辈子都是美国人,这个奖项是属于美国的!我1952年生在纽约,在美国接受教育,我的研究工作也都是在美国完成的。" 这番话如同一盆冷水,浇灭了不少国人心中的热情。网络上顿时议论纷纷,有人理解他的立场,也有人失望于他对中国根脉的淡漠态度。 事实上,钱永健的科学成就远比他的家族背景更值得关注。如果我们回溯到20世纪90年代初,就会看到一位专注于实验室工作的科学家,正在对绿色荧光蛋白进行一系列创新性改造。 "我总是被色彩所吸引,"在一次学术访谈中,钱永健这样解释他的研究动力,"是色彩让我的工作更有趣,工作进展不顺利时,因为色彩,我可以把工作继续进行下去。如果我天生是色盲,估计就不会取得今天的成就了。" 他所做的工作,是将原本单一的绿色荧光蛋白改造成为能发出各种颜色光芒的工具。这种改造不仅让荧光更强、更稳定,更重要的是,它为生物医学研究提供了一种革命性的可视化手段。科学家们可以利用这些荧光蛋白追踪细胞内的蛋白质表达,观察细胞间的相互作用,甚至研究复杂的神经连接。 在钱永健获奖之前,他还发明了另一项重要工具——钙染料。这种染料比传统的水母素更便于应用,可以直接通透到细胞内部,为细胞内钙离子活动的研究开辟了新天地。 美国加州大学圣迭戈分校的马克·爱利斯门教授给予他极高评价:"他拥有世界上最美丽的大脑,不仅因为他能够深入思考如何填补已知科学领域的空白,更因为他知道如何发现新问题。" 2016年8月24日,一个平常的夏日午后,钱永健像往常一样骑着自行车出门。谁也没想到,这竟是他人生的最后一次出行。当人们找到他时,这位64岁的科学巨匠已倒在路边,再没能回来。据知情人透露,可能是突发中风,却无人及时援救,让这位"世界上最美丽的大脑"永远沉寂。 回溯钱永健的一生,仿佛看到一颗科学的种子,从科学世家的沃土中生长,最终结出累累硕果。1952年,他出生在美国纽约,但血脉中流淌着浙江杭州的文化基因。钱氏家族堪称一部活生生的科学家谱系:父亲钱学榘是波音公司的工程师,舅舅在麻省理工教授工程学,哥哥钱永佑成为神经生物学家并当选美国科学院院士,堂兄钱永刚则是解放军某研究所的高级工程师。而最为世人熟知的,莫过于他那位堂叔——被誉为"中国导弹之父"的钱学森。 当有人问起为何钱氏一族能出现如此多的杰出科学家时,钱永健笑着回答:"我想,你也会从你的父母身上继承一点东西的吧,我可能就是继承了这种科学家的'基因'。" 与普通科学家的成长轨迹不同,小时候的钱永健因为气喘问题,常常不能与其他孩子一起户外玩耍。但这看似的不幸,却成就了他独特的科学启蒙。在家中地下室,年幼的钱永健搭建起自己的"小化学实验室",每天沉浸在瓶瓶罐罐之中,乐此不疲。 16岁那年,这种童年的"玩耍"结出了第一枚硕果——因研究"如何将金属融进硫氰酸",钱永健获得了被誉为"小诺贝尔奖"的西屋科学天才奖。带着这份荣誉和奖学金,他踏入了哈佛大学的校门,并在短短四年内就获得了化学和物理双学士学位。 令人惊讶的是,这位科学天才并非单调的书呆子。在哈佛求学期间,他对呆板的课程设置颇有微词,便自己跑去上了不少钢琴课,展现出艺术与科学并重的全面才华。更令人称奇的是,在剑桥大学深造时,他曾一度放弃化学,转而学习分子生物学和海洋学。