1996年,左宗棠曾孙想回上海,写信给市委,请求分一套低楼层的房,谁料,他时任上海副市长的女儿竟毫不犹豫拒绝。

1996年春天,上海市政府收到一封特别的请求信。

写信人是左宗棠的曾孙左景鉴,这位时年八旬的老先生有个朴素愿望:希望能在故乡上海分到一套低层住房。

当时谁也没想到,负责处理这封信件的正是他的亲生女儿——时任上海市副市长的左焕琛。

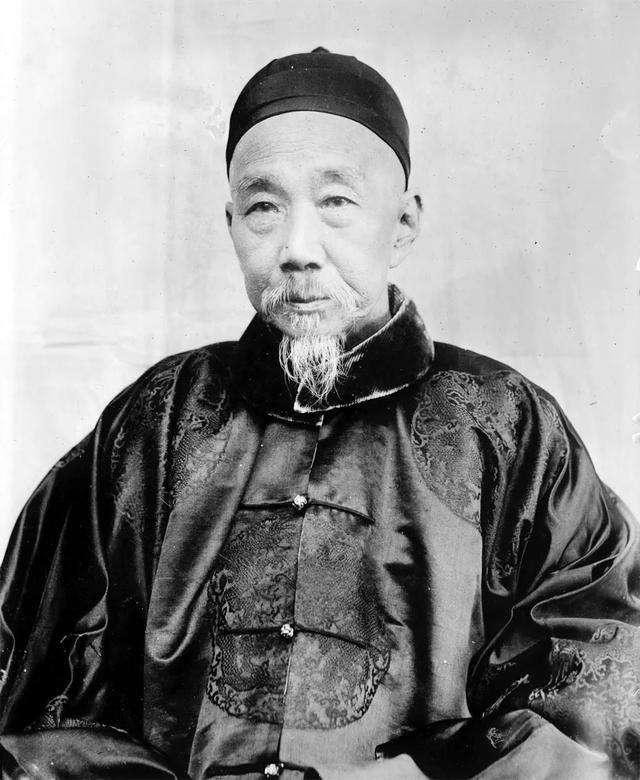

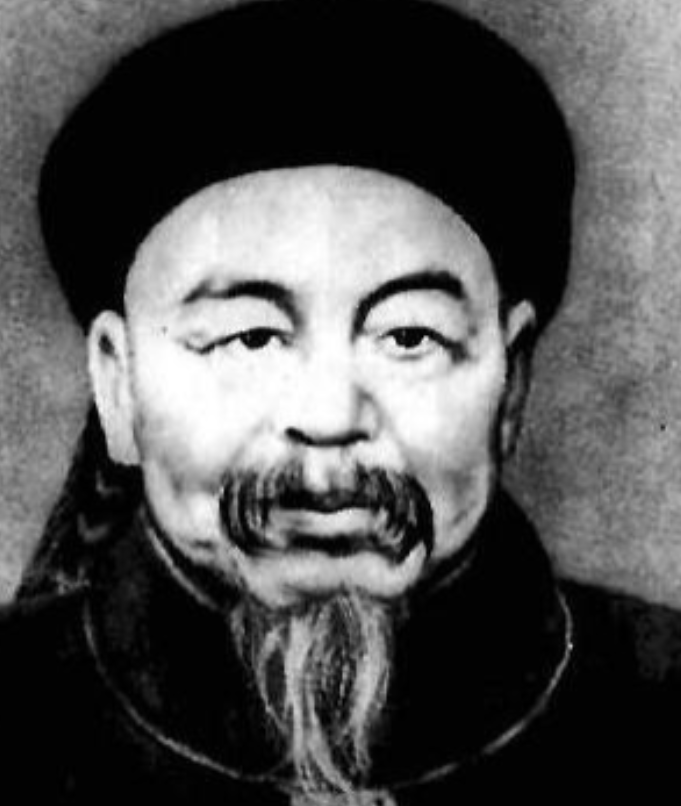

左景鉴的来历可不简单,作为晚清重臣左宗棠的直系后人,他自小熟读家训,二十出头就考取医学学位,三十多岁在沪上医疗界崭露头角。

上海红十字会总医院的副院长、中山医院副院长这些头衔,都是他白大褂上闪亮的勋章。

当年上海滩的疑难杂症患者,不少都是冲着他的医术专程求诊。

要说虎父无犬女,左焕琛的人生轨迹就是最好证明。

这个从小看着父亲治病救人的姑娘,硬是凭真本事从医学院考进政府机关,最终坐到了分管科教文卫的副市长位置。

父女俩原本都是上海医疗系统的骄傲,直到那年春天那封信的出现。

事情的根子还得往三十多年前刨,新中国成立初期,国家号召医疗人才支援内地建设。

左景鉴二话不说打包行李,带着全家老小从黄浦江畔搬到了嘉陵江边。

唯独女儿左焕琛留在上海念书——那年她刚考上医学院,正赶上国家统招统分的好政策。

当时政府分给左家的小洋楼,左景鉴临走时硬是退了回去。

这事让刚成年的左焕琛心里结了个疙瘩:父亲带着全家去重庆住公房,倒把上海的房子退了干净。

刚进大学的小姑娘只能挤八人宿舍,夜里听着上下铺的鼾声,心里难免犯嘀咕——自家又不是没房子住,父亲何必做得这么绝?

转眼到了1996年,当年的青涩医学生成了管着千万人口的副市长。

老父亲左景鉴在重庆退了休,人越老越想家,总念叨着要落叶归根。

老人家记起当年在上海的住房,想着能不能再申请套低层住宅——倒不是要占便宜,实在是腿脚不利索,爬不动楼梯。

这封信转到左焕琛案头时,副市长办公室的台历正好翻到三月。

窗外的梧桐树刚冒新芽,桌上的文件堆得老高。

她盯着信封上熟悉的字迹看了半晌,钢笔尖在同意栏上悬了半天,最后重重划了个叉。

要说左焕琛心里没挣扎那是假话,当年父亲退房的事,她花了二十年才琢磨明白:公家的东西就是公家的,人在其位才能享其利。

如今自己坐在副市长位置上,更明白这个理儿——今天给亲爹开了口子,明天就堵不住说情递条子的人。

这事还有个前因,五十年代左景鉴举家搬迁时,重庆方面按政策分给他们四间平房。

老左在重庆三十多年,带出上百个外科徒弟,经他手改良的腹腔镜技术救过无数山城百姓。

可直到退休,他们一家五口还挤在那套老房子里。当年上海退回去的小洋楼,早变成某研究所的办公楼了。

左焕琛拒绝父亲的消息传开后,机关大院里说什么的都有。

有说副市长铁面无私的,也有嘀咕"做样子给群众看"的。

倒是左景鉴接到回信后,反而给女儿寄了封家书,信里就八个毛笔字:"不忘初心,方得始终。"这封家书后来被左焕琛锁在办公室抽屉最底层,钥匙常年挂在贴身项链上。

要说这对父女的故事,最让人唏嘘的是时代变迁里的选择。

左景鉴那代人讲究"国家需要就是志愿",打起背包就出发的作风刻在骨子里。

到了左焕琛这辈,改革开放的春风吹遍大江南北,市场经济大潮下更要守住规矩底线。

两代人隔着长江黄河,倒是在"公私分明"这事上达成共识。

当年重庆的医疗同行还记得,左老院长从上海带来的不止是医术,还有套"三不原则":不用进口药、不接私诊、不收红包。

有次某领导家属手术,硬塞来个鼓囊囊信封,左景鉴转手就交到党委办公室。

这事在西南医疗系统传为美谈,连北京来的视察组都竖大拇指。

左焕琛在副市长任上也没辱没门风,分管卫生那些年,上海三甲医院搞改革试点,多少药商器械商想走她的门路。

有次某外企代表揣着合同找到办公室,左焕琛当着秘书的面把文件扔进碎纸机,撂下句"要投标走正门"就接着批文件。

这事在沪上商界传开,再没人敢打她的歪主意。

如今站在外滩看着陆家嘴的高楼,总有人提起这对父女的故事。

当年左景鉴退掉的小洋楼原址上,早已立起二十多层的商务大厦。

重庆老城区的平房拆迁时,街道办特意给左家留了间纪念室,里头摆着左老院长用过的听诊器、手术刀,还有那封改变两代人命运的请求信复印件。

左焕琛退休后常去社区义诊,白大褂口袋里总揣着父亲留下的老怀表。

有次给孤寡老人量血压,对方盯着她胸前的项链钥匙直瞧。

老太太笑呵呵解释:"这里头锁着传家宝呢。"阳光从诊所窗户斜进来,钥匙上的铜锈泛着温润的光。