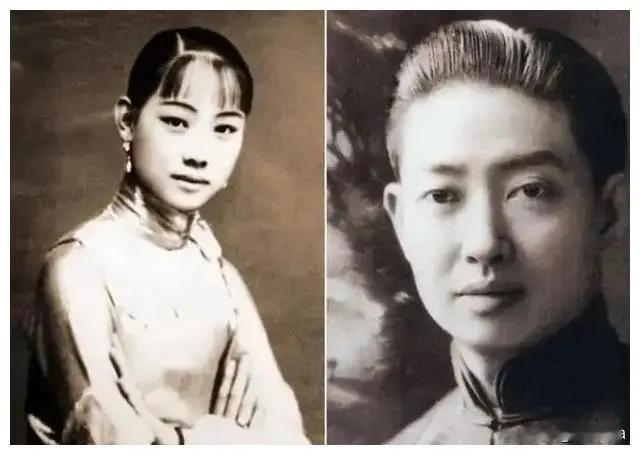

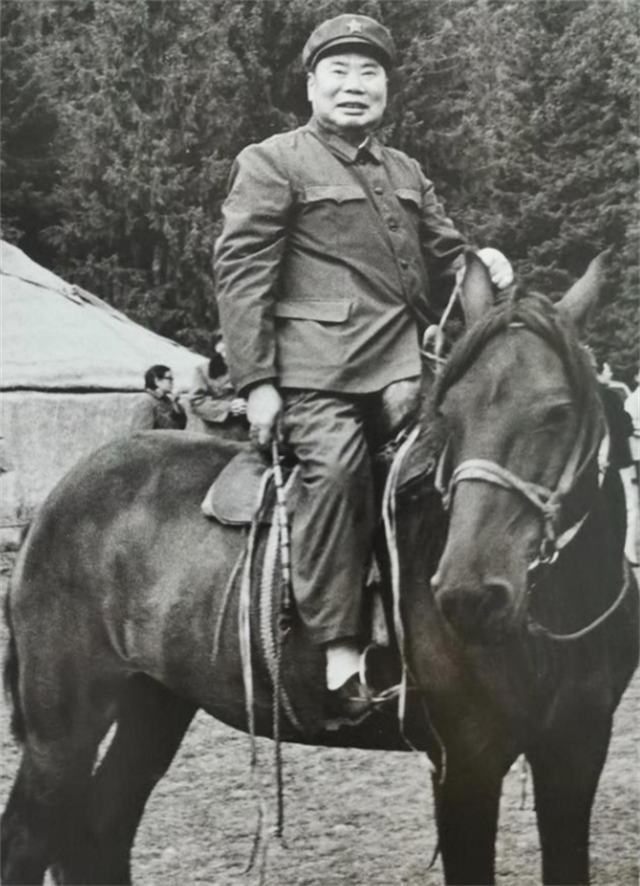

1916年蔡锷逝世后,小凤仙悲痛欲绝。后来她重游青云阁,追寻和将军的美好回忆,在这里她遇到一个长相极似蔡锷将军的男人,就嫁给了他,从此隐姓埋名,过完了平淡的后半生。 1951年沈阳的倒春寒里,梅兰芳在辽宁饭店的暖黄灯光下展开信笺,泛黄的宣纸上浮着几粒松烟墨痕。 这手簪花小楷他认得,三十年前北京吉祥戏院后台,总有个穿月白旗袍的姑娘用这样的字迹写戏评,落款处永远画着半枝桃花。 1916年冬夜的青云阁,西洋玻璃吊灯在二楼包厢投下菱形光斑。 小凤仙裹着灰鼠皮斗篷,指尖划过紫檀雕花栏杆,这里是她初见蔡锷的茶座。 跑堂端着金边瓷盘擦肩而过,盘里糖蒸酥酪腾起的热气里,恍惚映着个穿将校呢大衣的背影。 那人的后颈有颗朱砂痣,与蔡锷当年更衣时露出的胎记位置分毫不差。 小凤仙追到转角处,见军官正在鉴赏墙上新挂的《松鹤延年图》,侧脸轮廓如刀削斧凿。 这场景与五年前蔡锷在云吉班赏画的画面重叠,连鼻梁微弯的弧度都如出一辙。 奉系军官梁士诒的婚书送到时,小凤仙正在梳头。 黄杨木梳卡在鬓角,铜镜里映着新烫的卷发。 她突然想起蔡锷出逃那夜,也是这般对着妆镜将青丝绾成妇人髻。 镜中人的眉眼与记忆重叠,分不清是十九岁的自己,还是三十四岁的未亡人。 洞房夜红烛高烧,梁士诒解军装纽扣时,小凤仙瞥见他锁骨处的旧疤,位置形状竟与蔡锷在护国战役中的枪伤吻合。 这个发现让她浑身战栗,仿佛命运在北平城的胡同深处打了个死结。 沈阳皇姑区的筒子楼里,煤炉总在清晨五点冒烟。 小凤仙系着蓝布围裙淘米时,常错觉身后有军靴踏地的声响。 锅炉工李振海下夜班回来,带霜的棉帽下露出花白鬓角,那疲惫佝偻的背影,竟与蔡锷临终前伏案写遗书的姿态惊人相似。 她给继女缝棉袄时,总在领口绣朵桃花。 女孩蹦跳着穿过厂区林荫道时,那抹嫣红在1950年代的灰蓝海洋里忽隐忽现,像极了当年蔡锷军装上晃动的勋标。 梅兰芳送来电影票那日,小凤仙翻出压在樟木箱底的月白旗袍。 影院银幕上,《知音》里的蔡锷策马冲过护城河,马蹄溅起的水花打湿胶片,在幕布上晕开墨色涟漪。 黑暗中她攥紧手帕,听见邻座姑娘啜泣“蔡将军真痴情。” 散场时梅兰芳的秘书发现,老妇人坐过的绒布椅上有枚翡翠耳坠,与三十年前吉祥戏院贵宾席遗失的那只正好成对。 没人知道这是小凤仙故意留下的信物,还是时光开的残酷玩笑。 1954年深秋,沈阳结核病院的窗棂结满冰花。 护士整理遗物时,从小凤仙贴身的粗布口袋里摸出张泛黄照片,青年军官站在颐和园石舫上,肩章穗子被风吹得凌乱。 底片边缘有化学试剂灼烧的焦痕,显影时本该是蓝天白云的位置,如今只剩一团混沌的灰。 这张蔡锷生前最后留影,经年累月的摩挲已让面容模糊,唯有胸前的二等文虎勋章依旧清晰。 就像小凤仙临终前翕动的嘴唇,始终重复着无人听懂的两个字,松坡。 青云阁如今改作国营百货,当年蔡锷和小凤仙常坐的临窗位置,现在摆着台苏联产雪花膏柜台。 售货员姑娘有双酷似小凤仙的丹凤眼,每当黄昏斜阳穿过玻璃橱窗,总在试妆镜里映出双重叠影,穿将校呢的军官在给旗袍佳人斟茶,穿列宁装的女工在给顾客试色。 那些错位的镜像里,藏着民国最凄艳的隐喻,有些人穷尽一生,不过是在茫茫人海中寻找故人的倒影。 当小凤仙在沈阳胡同里凝视锅炉工的侧脸时,或许早已参透这个秘密,所谓轮回,不过是执念在时光长河里投下的涟漪。