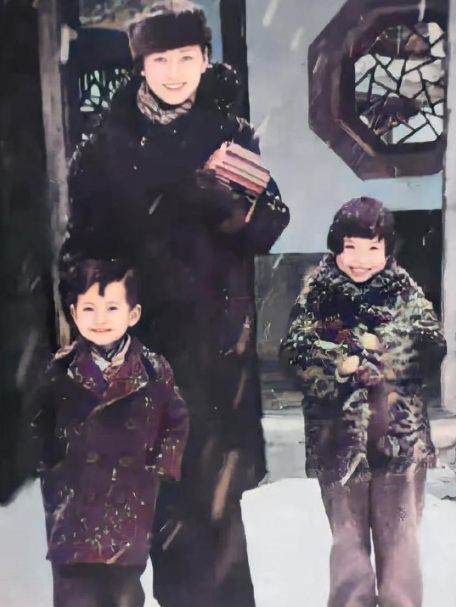

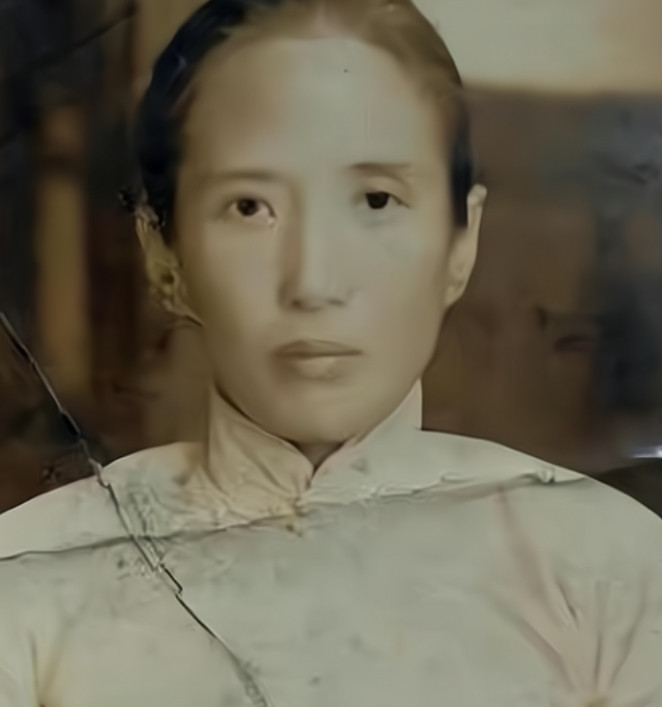

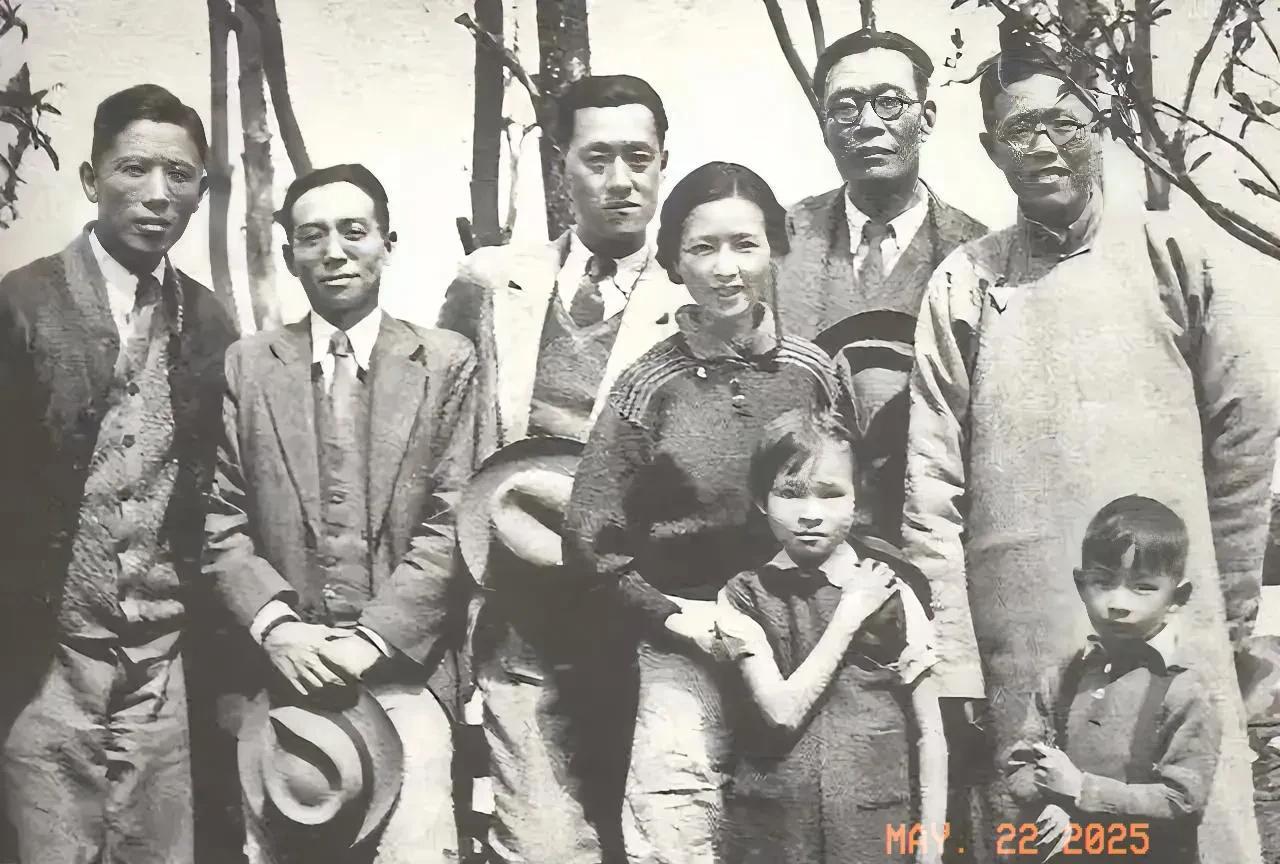

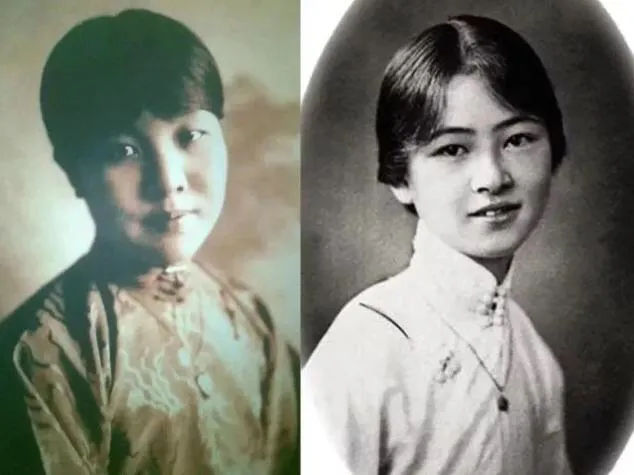

为什么冰心、钱钟书都不喜欢林徽因?看了这两张照片就明白了。 同样是和丈夫合影,冰心梳着齐刘海,眯缝眼,穿着旗袍但身材臃肿,反观林徽因,灵动可人,时尚高挑。 一九三三年深秋,《大公报》在晨光之中送抵北平各大报亭,一篇名为《我们太太的客厅》的小说静静躺在副刊版面。 坊间茶肆、大学课堂、胡同小院接连传诵,文化圈的目光被迅速牵引。 故事里的“我们太太”身影鲜活,优雅的长裙在客厅流转,笑意笼罩一众文人雅士。 诗人递上新作,画家献上一幅湿漉漉的速写,政治学者靠在窗边沉思;她举杯之间,众人情绪随波起伏,短短数千字,以柔软笔调铺陈女性掌控社交场域的娴熟手腕,也折射时代对“女性魅力”与“男性膜拜”间微妙张力的窥探。 北京城里熟稔旧都烟火的人都明白,小说并非空穴来风。 那年夏末,林徽因携山西庙宇测绘手稿返抵北平,顺道带回一坛陈年的老醋,命人奉至冰心府上——既是礼数,又暗含挑逗味蕾的俏皮。 两位出身名门的女子早在燕园诗会上相识,心照不宣的较量从此埋下种子。 冰心擅长温情叙事,却在这一次调动讽刺锋芒,将林徽因在男士环伺中的从容与机敏化作纸面浮雕,书中“我们太太”墙上密密悬挂的画像、书架上法国雕塑家的半身石像,以及那幅占据半壁的回眸青春照,都像幻灯片般映射东四牌楼附近某座小楼的真实陈设。 读者会心而笑,闲谈间既称颂又揣测。 客厅之外,北平的屋顶被秋风刷上一层薄凉,林徽因往来工部局旧址,筹建营造学社展览;夜幕低垂,她与梁思成在油灯下描摹斗拱尺度。 白昼的她谈建筑如谈恋爱,夜里的她在社交沙龙淡抿咖啡,聆听徐志摩用半生缱绻换来的一句诗。 诗人坠机的噩耗掠过华北天空时,人们对“太太”的传说又添几许悲情色彩。 敬仰者眼中,她是迟暮罗马的最后一支蔷薇;质疑者口里,她是用温柔锁链束缚天才的女祭司。 冰心笔下的“我们太太”恰好容纳这双重光影,使小说在文学史中留下绚烂痕迹。 时间推移至抗战烽火蔓延的四十年代。 后方山城,钱锺书伏案完成短篇《猫》,故事里的李太太居住在战前北平,家中优雅的猫成了讽刺媒介,钱氏用机锋暗指李太太倾慕众生、丈夫驯良顺服,请客的餐点精致到令逃难文士暂忘硝烟。 读者不难对号入座:李太太似在镜面中复制林徽因的某个棱角,而梁思成则成了那位愿做零号数字、放大妻子光芒的温厚建侯。 《猫》刻意嘲弄屋檐下的细碎权力游戏,也揭露知识界对“才情与美貌并举”的女性常怀难言敬畏。 钱锺书以清冷笔锋写猫扑蝶,却在字缝里藏了人心博弈。 战火平息,国都南迁再北返,林徽因辗转病榻。 住院期间,她仍托人校对《清式营造则例》手稿,胸腔疼痛伴随咳血,神色却淡定。 病房窗外,新中国的清晨号角渐起,建筑系学生在工地背诵《营造法式》,她把最珍贵的注释交到年轻人手中,社会记忆却没有停下八卦的齿轮,高墙外盛传她的客厅风流轶事。 锵亮话题掩映间,人们忽略那双因制图而老茧遍布的指节。 病悄无声息地耗尽体力,她在一九五五年春天闭上眼睛,梁思成守在床畔,金岳霖守在心底。 送葬车队缓缓驶过朝阳门,柏油路面映出十三位文化名流的肃穆身影,昔日客厅里的常客此刻沉默不语。 岁月远去,城里新楼替换旧院,高晓松在专栏提笔谈林徽因。 他直言不喜“女知识分子”,认为难以满足其挑剔目光,也不认可“没有闺蜜”的朋友圈,只见一屋男人落座,女性相伴稀少。 在他眼中,林徽因的审视与高要求无形筑起围墙,把潜在的温情隔在门外。 这番话激起网络热议,粉丝与批评者交错,仿佛再现当年茶馆里关于“我们太太”的辩论,高晓松的一己观点固然带着个人色彩,却再次提醒公众,林徽因形象的解读从未静止,社会总在不断投射新的价值尺码。 回溯整个二十世纪上半叶的知识女性图景,可以看见冰心、林徽因、凌叔华等人在文学与公共舆论中既结伴又角力,男性文士为她们写诗、作画、奔走相告,女性同行则时而握手时而错肩。 在多重目光的交汇处,她们用各自方式占据一席之地。 林徽因在建筑史里的功绩、冰心在儿童文学与女性写作的拓荒,都为学术道路铺下基石;关于“客厅”的喧嚣、关于“桃花回眸”的传说,则成为茶余酒后的谈资。 名声与误读像藤蔓绕上高墙,墙内学术枝干仍旧抽芽,只是外界更爱欣赏花影婆娑。 档案馆的冷气扑面,竹简书籍静卧架上。 阅读者将目光越过陈年纸张,看见一位女子在测绘图纸的铅灰色线条里写下对大地与文明的挚爱,也看见一群文人在客厅沙发旁倾身低语,历史并不因传说而模糊,其轮廓正借由传说更显立体。 当岁月继续向前,关于林徽因的褒扬与质疑还会层出不穷;正如每一代人都会在她的传奇面前重新提问:女性的光芒应依托自身才能,亦或仍需借助男性注目?社交与创造是否必然相互缠绕?答案开放,也因视角不同而流动。