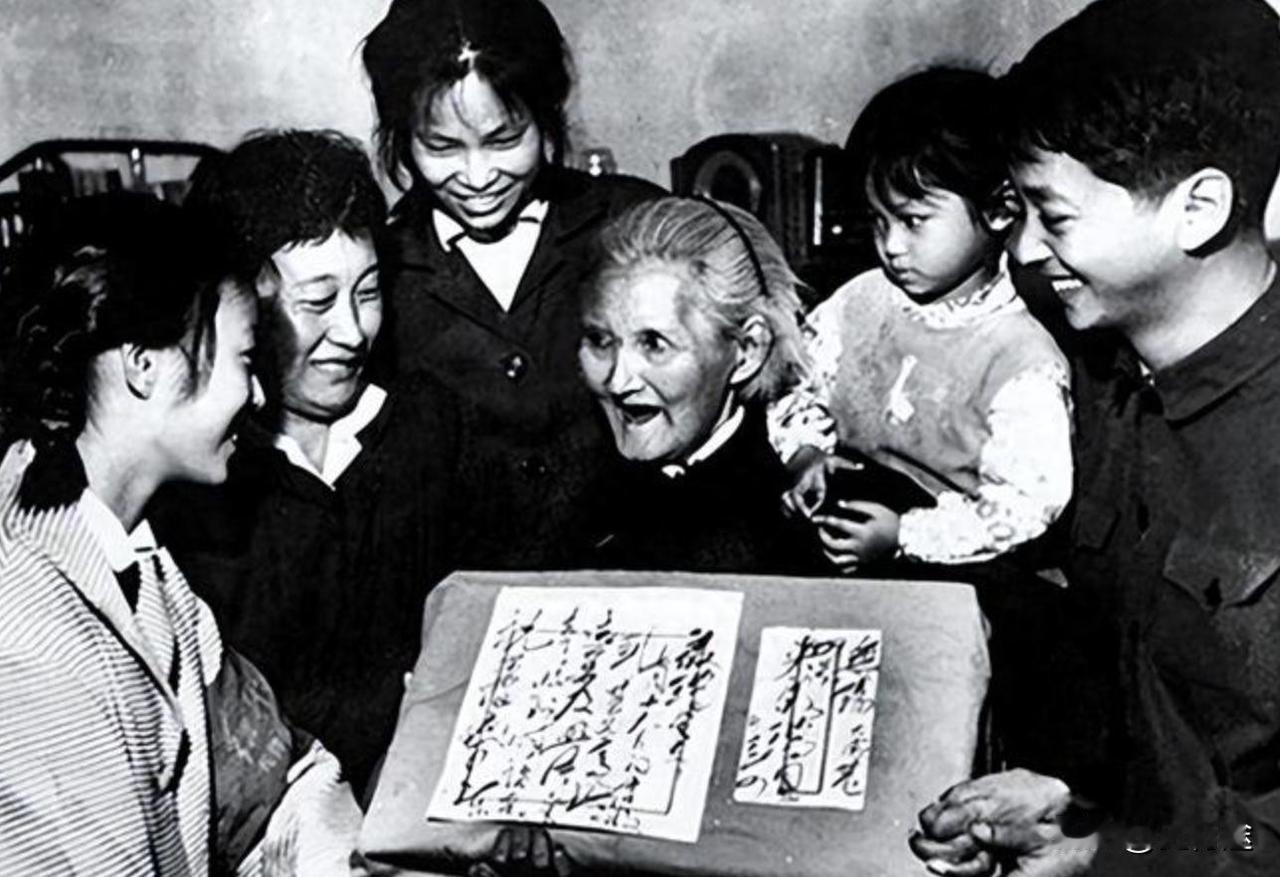

1950年,毛主席正在拆阅群众来信。 其中一封信来自无锡,署名为“吴启瑞”,毛主席确信自己并不认识这位妇女,但他拆开信封后,目光却在触及第一页上某个名字时久久无法移开。 两封亲笔回信把二十世纪中叶的中国连成一条温情脉络。 一位名叫吴启瑞的女教师,她在新中国成立不久的动荡时期独自抚养八个孩子。 丈夫王人路病逝前一句“有为难之事,可去找毛大哥”,像一粒种子埋进她心底,静静等待合适的时机破土。 1950年春,她的薪水难以负担学费和伙食,长夜无眠的思索让那句遗言愈发清晰,最终化作一封写满细楷的小楷尺牍。 信纸上分明记录着一家人举步维艰的日常,也谨慎提到去世丈夫的父亲——湖南学界名师王立庵。 正是这位曾在湖南第一师范执教的数学老师,当年把年轻的毛泽东留在家中寄宿,手把手补习代数与几何,由此结下师生之谊。 七月的中南海伏案灯光中,毛泽东看到那熟悉的名字,握笔的手轻轻停顿。 信件转到苏南区党委书记陈丕显案头,并附上批示:“请酌情办理”。 几日后,一封三页草书寄往无锡大成巷四号。 信中没有宏大辞藻,只有对八个孩子母亲的挂念、对旧师情义的珍视,以及对地方干部能否接纳更多学生的务实疑问。 这封信抵达时,江南梅雨已歇,院落梧桐正绿。 吴启瑞展开信纸,感到的不只是援手,更是时代巨变里一份沉甸甸的体贴。 地方教育部门很快为三个孩子免除学费,并按学期发放补助。 困顿稍解,书声朗朗回到小院。 夜深灯下,旧信被夹入吴启瑞的备课本,墨痕在岁月里渐沉,却始终闪着温暖光泽。 十年时光倏忽而逝,三年困难时期的压抑阴影尚在,但国家正以顽强意志调整步伐。 1960年夏末,吴启瑞寄出近况信,附上一册整理好的《王立庵数学讲义》手稿复印本。 九月初,她收到第二封毛泽东回信,寥寥短句报平安,并提及已将照片和《毛泽东选集》寄出。 几周后,上海锦江饭店海棠厅迎来一场别开生面的会见:毛泽东专车接来吴启瑞,询问孩子成长,也再度追忆王立庵当年如何劝他“学文不忘数”。 一小时谈话里,领袖的笑声与教师的感激交织,摄影师按下快门,两张合影定格了跨越四十年的真挚情感。 同年年底,一千元汇款由中央办公厅秘送至无锡,并附笺说明“赠送,不必奉还”。 对许多家庭而言,这一数字足以支撑一年口粮。 吴家厨房炊烟渐旺,小儿王心支因营养不良而起的旧病也得以治疗,后来他考入医学院,行医数十载,被评为江苏省名中医,七名子女先后踏进大学校门,有的投身工程建设,有的深耕教育科研,吴启瑞自己调入市政协图书馆,主持整编地方文献,直至耄耋。 时光再向前推三十年,无锡市档案馆推出“特藏”展,三页信纸、两张黑白合影与陈丕显批示件并排展柜,引得观众驻足良久。 解说员在灯光下讲述吴家命运的转折,也补充一段细节:当年王立庵注意到学生毛泽东偏爱古文,常在数学课堂边读《昭明文选》,便循循善诱,以“科学时代须兼通理科”相劝,温情与尊重让少年毛泽东没有心生抵触,反而在暑期主动补习。 后来学校几度考虑处分这位“离经叛道”的学生,王立庵竭力斡旋,让他得以继续求学。 师生情谊由此扎根,数十年后仍能影响一位国家领导对普通家庭的命运施以援手。 展厅光影摇曳,人们往返于信件与照片之间,也在心底追问:教育的力量究竟能延伸多远? 两封回信的故事并非孤例,却因其细节充满独特温度。 它映照新中国成立早期党群关系的质朴图景:国家机器在艰难起步,领导人仍抽身倾听草根声音,谨慎考量地方资源承载,再以亲笔书信给予鼓励与指引。 这种沟通模式促成基层实际行动,也塑造了普通民众对新政权的信任。 吴家子女后来回忆,母亲一直把那封信视作教子信物,提醒他们“心怀感恩,也要自立自强”。 今天回望,这段佳话延伸出多重意义。 对教育者而言,王立庵的耐心与尊重说明激发潜能往往胜过惩戒;对治理者而言,毛泽东的批示与回信展示顶层关怀与基层执行之间如何高效衔接;对普通家庭而言,吴启瑞的勇敢求助与坚守职责揭示逆境中的韧性与担当。 春日午后,翻阅泛黄信笺,墨色虽陈旧,文字仍清晰。 纸上的牵挂与尊敬像一缕江南湿润的风,穿过时空,吹拂今日读者的面庞,让人感知到:历史不仅记录风云变幻,也收藏着细水长流的温情。 两封回信串起的佳话,在尘封档案中静静发光,提醒后来者珍视师恩、珍视教育、珍视每一次可能改变命运的善意。