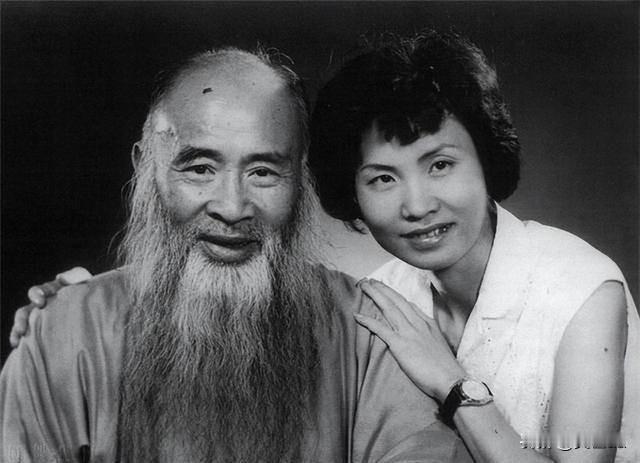

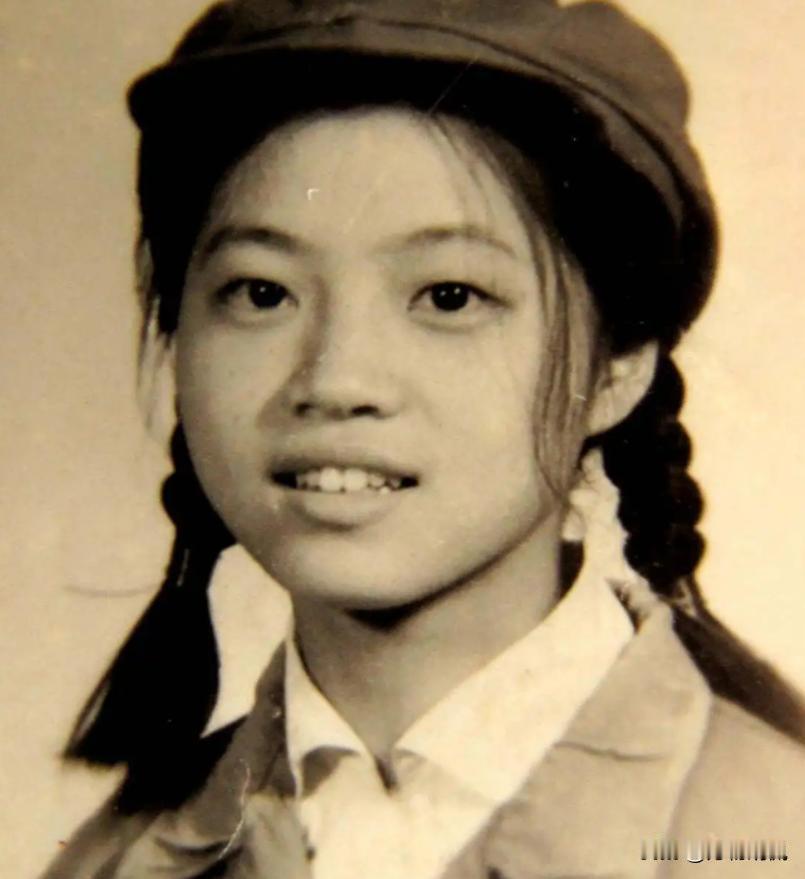

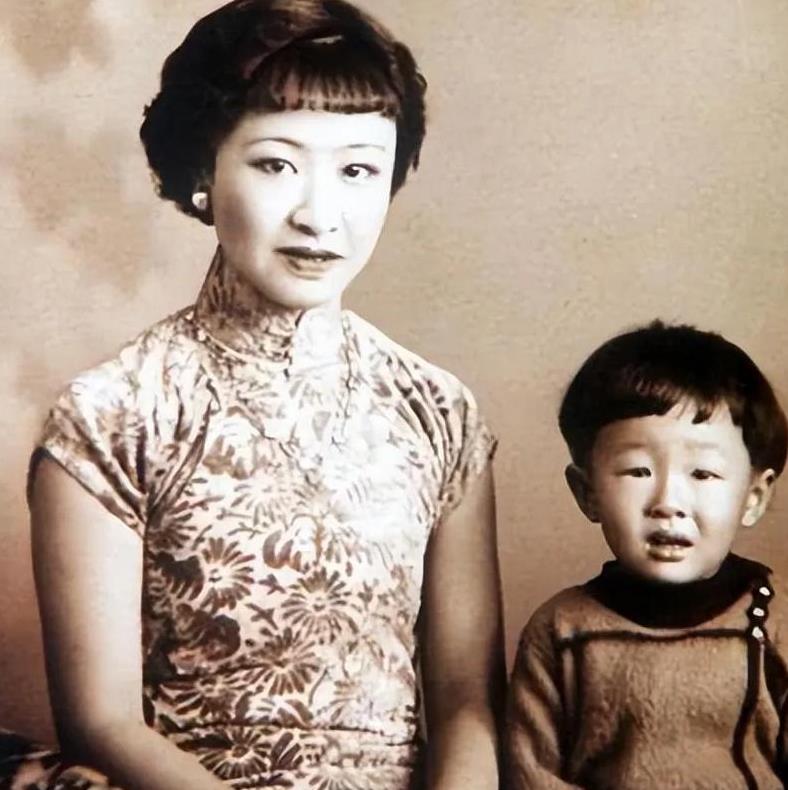

1922年,黄凝素嫁给了23岁的张大千,她爱他爱得发狂,为他生下了8个孩子。1947年,40岁的黄凝素却不顾家人反对,决然地向张大千提出离婚,果断抛下8个孩子后,和情人双宿双飞。 1922年深秋的成都街头,15岁的黄凝素攥着油纸伞站在裱画店橱窗前,玻璃倒影里张大千的狼毫正蘸着朱砂描绘敦煌飞天。 这个瞬间定格成她命运的转折点,少女对艺术的憧憬与对成熟画家的倾慕,在战火纷飞的年代交织成致命引力。 当张大千将婚书递到她面前时,沾着颜料的拇指印宛若飞天飘落的红绸,将川西少女的未来捆入传统婚姻的丹青囚笼。 新婚燕尔的黄凝素常穿月白旗袍立于画案旁,张大千笔下的《簪花仕女图》里,她纤细的腰肢与灵动的眉眼跃然纸上。 北平听鹂馆的雕花窗棂间,这对相差八岁的夫妻仿佛重现李清照与赵明诚的赌书泼茶之趣。 但这种文人雅趣在1928年第一个孩子降生时戛然而止,哺乳期的浮肿腰身再难契合张大千仕女画的审美标准,画中模特悄然换成了新纳的鼓书艺人杨宛君。 生育如同套在黄凝素身上的八重枷锁,每当新生儿啼哭响起,张大千便带着新收的弟子远赴敦煌写生。 1935年的某个深夜,黄凝素在第八次分娩后大出血,接生婆举着油灯翻遍张家大宅,却发现男主人正在秦淮河画舫上与收藏家品鉴古画。 晨光微熹时,她望着镜中松弛的腹部和下垂的眼角,终于读懂丈夫近日总往女儿同学徐雯波住处跑的深意,那个15岁少女的纤薄身板,恰似她初嫁时的模样。 1943年的成都茶馆里,黄凝素将翡翠镯子拍在牌桌上。 象牙麻将碰撞的脆响,掩盖着隔壁包厢张大千与徐雯波的私语。 她开始沉迷这种带着痛感的消遣,牌友中那个总穿阴丹士林长衫的小职员,会在她连输三局时递上龙井,用帕子擦拭她额角的细汗。 这种温存像吗啡般缓解着婚姻的阵痛,直到某日发现对方衬衫口袋里露出半截《离婚协议书》草稿。 这个看似木讷的男人,早在半年前就开始研究民国婚姻法中的财产分割条款。 牌桌成了黄凝素最后的战场,当张大千带着徐雯波赴美举办画展时,她故意将麻将局设在丈夫书房,用烟头烫穿《敦煌藻井图》的宣纸,在《仕女抚琴图》空白处题写"琴瑟已碎"四个狂草。 这些叛逆之举被管家悄悄裱糊修复,如同她满腹的委屈终被岁月包浆。 1947年深秋的离婚签字仪式上,黄凝素突然夺过张大千的印章。 印泥溅落在《敦煌供养人》摹本上,将壁画中的佛陀染成泣血模样。 这个曾在画作上铃盖"大千知己"的女子,最终用丈夫最珍视的敦煌朱砂,在离婚协议留下猩红的指印。 八个子女的哭声穿透雕花门板,她却头也不回地踏入暮色,绣鞋踩过满地枯叶的碎裂声,恰似二十五年婚姻崩解的回响。 跟着小职员私奔的岁月充满黑色幽默,当对方带着她的私房钱消失在上海滩时,黄凝素正在当铺典当最后一件首饰,张大千早年送的翡翠发簪。 伙计对着放大镜端详簪头的"凝"字刻痕,这个曾见证无数艺术灵感的信物,此刻仅值三十块大洋。 1981年病榻上的黄凝素,常对着一幅未完成的《自画像》出神。 画中15岁少女手持油纸伞回望,背景是裱画店橱窗里逐渐褪色的飞天。 护士不懂为何垂危老人总念叨"敦煌朱砂不够艳",就像世人不懂她晚年为何重拾画笔,那些稚拙的线条不是艺术追求,而是对1922年那个站在橱窗前少女的漫长致歉。 张大千在台北摩耶精舍听闻前妻死讯时,正描绘着最后一幅《飞天反弹琵琶图》。 笔尖朱砂突然皲裂,在宣纸上晕出泪痕般的红渍。 他想起黄凝素离婚那日曾说"敦煌千佛,可有一尊悲悯女子?" 此刻才懂,二十五载婚姻里最珍贵的并非仕女画模特,而是那个在生育与艺术间被撕扯的灵魂。 黄凝素的人生恰似半卷残损的敦煌经卷,前半生是供养人画像里端庄的仕女,后半生成了飞天下坠的飘带。 当现代女性凝视这张民国婚书,看见的不该只是才子佳人的风流轶事,而是传统婚姻制度下无数女性被碾碎的艺术生命与自我价值。 她最终在离婚协议按下的血色指印,不仅是对夫权的反叛,更是对"母亲""妻子"等社会角色发起的艺术解构。