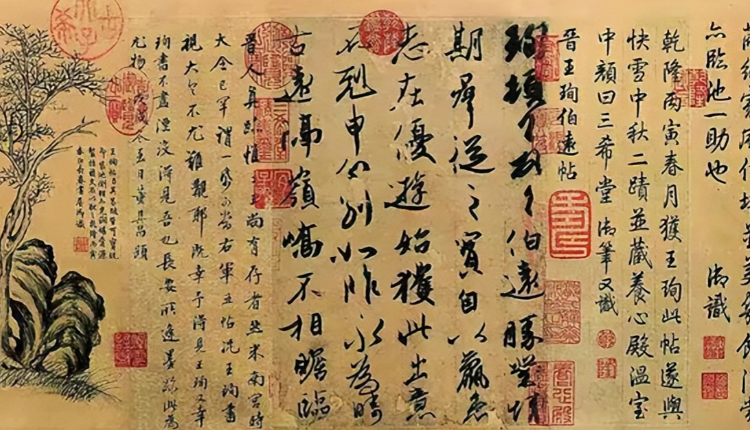

1300年前,1名唐代贵妇,将一个小纸条偷偷藏入手腕上的银镯里。弥留之际,她宁愿放弃一切陪葬,也要将银镯带入土中。 谁知,1944年,一位考古学家打开墓葬,从她的手镯中,发现了这尘封千年的秘密。 一千三百年前的大唐盛世里发生了一件小事,长安城某座官宦人家府邸笼罩着压抑气氛,女主人的卧房终日飘着药味。 这位贵妇人缠绵病榻数月,原本富态的脸颊凹陷下去,伺候的丫鬟端着药碗进出都踮着脚尖。 那年深秋的早晨出现了反常情况。久病的夫人忽然能自己撑起身子,脸上泛着不正常的红晕。 她拒绝丫鬟搀扶,独自挪进书房,从檀木书架深处摸出个鎏金盒子。 盒里躺着张泛黄纸片,纸上印着密密麻麻的经文。妇人用发抖的手指把纸片卷成细条,塞进常年佩戴的银手镯夹层。这个看似普通的银镯内壁藏着机关,轻轻旋开莲花纹饰就能看见暗格。 三天后长安城落了初雪,贵夫人咽下最后一口气。 临终前她死死护住手腕上的银镯,再三叮嘱必须带着这件首饰入土。家人虽不明白其中缘由,还是遵照遗愿将银镯随葬。没人想到,这个决定让千年后的考古界掀起了惊涛骇浪。 时间转到1944年的秋天,洛阳城某中学扩建操场时,工人铁锹撞上了青砖墓墙。闻讯赶来的考古队清理出三座唐墓,其中保存最完好的墓室里躺着具裹着丝绸的女尸。 当工作人员取下她腕间银镯时,突然有碎屑簌簌掉落——暗格中藏着张完整无缺的薄纸片。 这张泛黄纸片在实验室里摊开后,在场的专家全都屏住了呼吸。纸上《金刚经》的印刷字迹清晰如新,每个字都规整得像是用尺子量着刻出来的。 更惊人的是纸张质地,历经千年地底潮湿居然没有腐烂,对着灯光还能看见均匀的纤维纹路。 这事儿传到北平研究院,几个白胡子老教授连夜坐火车赶来。他们拿着放大镜研究了半个月,最终在《文物考据》上发表联合报告:这张纸证实了唐代成熟的造纸术和雕版印刷术。 报告里特别提到,这种厚约0.1毫米的麻纸与敦煌藏经洞发现的《大般若经》用纸属于同种工艺,但保存状态更好。 要说这纸的讲究可大了去了,唐朝人用楮树皮配着破布头、渔网熬纸浆,还得拿石灰水泡上三个月去杂质。 工匠用细竹帘抄纸时要手腕稳当,抄出来的纸厚薄均匀才算合格。 这样的纸结实耐用,官府文书、佛经刻本都用它,难怪日本遣唐使回国时成箱往回搬。 印刷技术更是了不得。学者们在报告里画了示意图:匠人先把经文反着刻在枣木板上,刷上松烟墨,再把纸像拓碑似的压上去。这么印出来的经书字迹工整,比手抄快几十倍。 长安城里专门有印书作坊,有些书铺为了赚钱,连朝廷禁止的言情小说都敢偷着印。 那个银镯子现在摆在博物馆玻璃柜里,标签上写着"唐代活字印刷实证"。 来看展览的老百姓围着展柜啧啧称奇:"敢情唐朝就有印刷厂了?""要不怎么说盛唐呢,杨贵妃那会儿估计满大街都是书店。" 有个戴老花镜的大爷盯着暗格结构直点头:"这手艺绝了,现在首饰店都做不出这么精巧的机关。" 要说这贵妇人也是有心,临死前拼着最后一口气藏起这张纸。 考古队后来在她墓里找到的陪葬品里,金银玉器装了二十多箱,可人家偏偏要把这张纸带进棺材。 现在想来,她八成是天天在病榻上捧着经书,看着雕版印的工整字迹,觉着这物件比金银珠宝金贵。 这事儿还有个后续插曲,前些年陕西又出土了个唐代书商的墓,随葬品里发现了刻着《金刚经》的枣木雕版。专家把雕版和银镯里的经文拓片一对比,连缺笔避讳的"世"字都一模一样。 这下实锤了,证明唐朝中晚期确实形成了完整的印刷产业链。 如今再去翻《旧唐书》,里头记载着太和九年朝廷下诏禁止民间私印历书。 以前学者们还争论这"私印"是手抄还是印刷,现在银镯里的证据摆着,明明白白说明那会儿民间早用上雕版印刷了。 日本正仓院藏着件唐代印刷的《陀罗尼经》,以前总有人说是后来传过去的,现在看时间完全对得上。 那个装着秘密的银镯子,现在成了国家一级文物。博物馆给它单独设了个展区,旁边循环播放着复原唐代造纸印刷工艺的纪录片。 有回几个外国专家来参观,盯着玻璃柜里的纸片看了俩钟头,临走时跟工作人员说:"你们唐朝人搞工业革命可比欧洲早了一千年。" 信息来源:手镯里的《陀罗尼经咒》:探秘唐宋成都印刷巅峰之作—— 成都日报

老汤

雕版印刷还不是活字印刷,活字印刷出现后,印刷术才在民间大规模应用