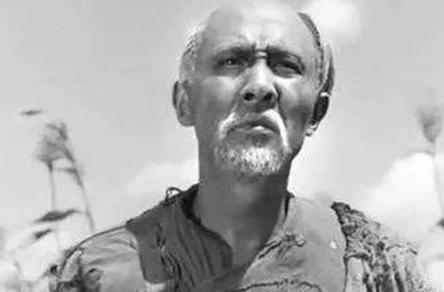

1888年,山东一乞丐讨饭28年,终于攒下230亩田、3800吊钱,接着盖了一座大房子,谁料,他跑到穷人家里,挨家挨户跪下磕头:“求求你跟我走吧,我什么都包,还帮你干活。” 一场春雨过后,鲁西平原的土地尚未干透,泥泞的田埂边,一个佝偻着背、皮肤黝黑的年轻人正挥汗如雨地在地头干活。 他叫武训,家境贫寒,自幼便为地主家打短工、做长工,只为换取一口饱饭。虽不识字,但他心地耿直,性格倔强,从不轻言认输。 那一年,武训在邻村一户姓李的大地主家干活。主家许诺月结工钱,工活繁重,他每天披星戴月,日夜劳作,不敢懈怠一分一秒。 可一个月过去,他小心翼翼地向主人讨要工钱时,却换来一声冷哼:“你一个粗胚,哪来证据? 有字据吗?没有就是赖账。”武训虽不识字,但并非糊涂,连忙辩解自己受了多少苦、做了多少活,不料李家管事却大喝一声:“还敢撒泼?打!” 几名家丁应声而上,拳脚齐下,将武训打得头破血流。他踉跄着爬出门,被扔在村口的破草棚中。夜里,寒风如刀,雨滴顺着屋檐滴落在他身边。 他蜷缩在一堆破席中,浑身是伤,双眼血红,牙关紧咬。泪水混着血水滑落,他望着漆黑夜空,声音低沉而颤抖地喃喃道:“我不识字,人就欺我;若世人都识字,还有谁可欺?” 从那一刻起,武训立下誓言:讨饭也要办义学,让穷人家孩子识字、读书、明理,不再受欺辱。 自那以后,武七开始了长达二十余年的乞讨生涯。不同于普通乞丐的苟活,他是有目标的。他衣不蔽体,食不果腹,走村串巷讨饭,每一文钱都细细存下。 他从不赌钱,不饮酒,不沾女色,平日里一边要饭,一边干些杂活赚取工钱。 有人问他为何不娶妻生子,他说:“我这副穷骨头,有何资格拖累别人?若成家立业,便难专心办学,我只为义学而活。” 他的言行渐被乡民所知,开始有人尊他为“行乞先生”。 经过28年的艰苦积攒,到光绪十四年(1888年),武训终于筹得4000余吊钱,又添置了230亩良田作为义学的永久资助。 他穿着破布衣,拿着多年乞讨的铜钱,找到杨树坊商议建校。杨劝他:“你年纪不小了,不如先娶妻成家。” 武训摇头道:“若娶妻生子,将来办学便掺了私心。我要无儿无女、无牵无挂,才能一心为天下寒门子弟。” 于是,武训将田地租给人耕种,以田租养学,自己仍以乞讨为生,所筹之资全部用于建校。不久,山东堂邑县境内第一座由个人出资兴办的义学在庄头落成。武训给它取名为“义塾”。 义学建好后,武训没有等着人自动送子前来,而是挨家挨户跪地恳求,尤其是那些贫苦农家的门口。 他一边磕头一边哀求:“孩子不识字,以后也要像我一样吃苦,送来读书吧!只要你愿送,我替你们下地干活也愿意。” 这般诚意感天动地,很快便有50余名孩子入塾。武训聘请了先生授课,对孩子们关怀备至。他亲自帮学生洗衣做饭,劈柴挑水,从不倦怠。 有人劝他说:“你既有了学田学舍,何不自住其中?”他却仍坚持住草棚,仍靠讨饭度日。他说:“义学是孩子们的,我若享用它,便有了私心。” 光绪年间,堂邑县知县得知武训义行,大为感动,专程到义学拜访他,称他为“乡贤”。更有大儒学者上书朝廷,请求予以表彰。 武训闻之,不喜反惊,说:“若我成了名人,百姓会以为我是为了名才办学,那我这二十多年便白活了。” 武训终其一生都在践行“兴学育人”的初心。他建了三座义学,收养过上百名贫苦儿童。1900年,武训因病辞世,终年五十六岁。死前仍交代门人:“田要留下来继续养义学,谁也不许变卖。” 他的义学坚持了多年,直到民国初年仍有人传其精神。 武训死后,其事迹渐被传颂。鲁迅虽曾在《论“费厄泼赖”应该缓行》一文中批评过“奴性”的武训精神,但更多的史家、教育家却称他为“布衣圣贤”“教育先驱”。 民国政府曾树碑纪念,后来更有电影《武训传》、话剧《行乞兴学》再现其感人一生。 他虽为乞丐,却胸怀苍生; 他虽无儿无女,却育人千百; 他虽不识一字,却办学传世。