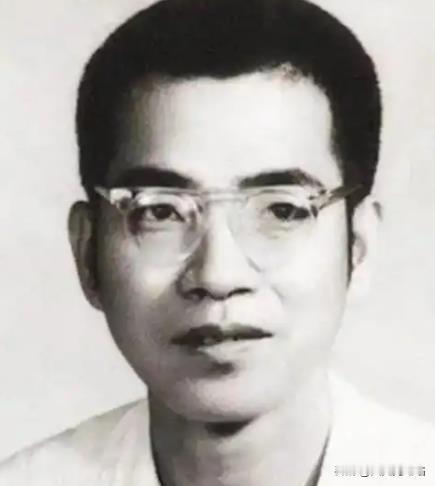

1953年,陈景润毕业后分到北京四中教书,学校却因口齿不清辞退他,之后他摆摊租书,艰难度日,然而一个人的出现,却让他得到了去厦门大学工作的机会。 1954年深秋的北京街头,26岁的陈景润抱着装满书籍的纸箱走出四中校门,这位厦门大学数学系高材生刚收到解聘通知,因口音浓重、授课效果不佳被校方劝退,他没想到,这个人生低谷竟成为通往数学巅峰的转折点。 回到福州老家的陈景润在街头支起书摊,每月12元租金租来的木板车上堆满二手书刊。白天他守着摊位,夜晚蜷缩在油灯下演算数学公式,废报纸背面密密麻麻写满推导过程,这种"白天小贩,夜间学者"的生活持续了11个月,直到厦门大学校长王亚南偶然得知他的遭遇。 1955年2月,王亚南特批陈景润重返厦大,安排其担任数学系资料员。这个决策彻底改变了中国数学史——资料室6平方米的工作间里,陈景润将华罗庚的《堆垒素数论》拆解成散页随身携带,利用整理图书的间隙反复研读,最终发现该著作中"他利问题"的改进空间。 这份研究成果被刊登在《科学记录》后,立即引起中科院数学所所长华罗庚的关注。 命运的齿轮再次转动。1957年9月,经华罗庚力荐,陈景润调入中科院,住在3平方米的锅炉房改建宿舍。 在这里,他创造出震惊世界的"陈氏定理":1973年发表在《中国科学》的论文《大偶数表为一个素数及一不超过两个素数的乘积之和》,攻克了哥德巴赫猜想"1+2"证明,将数论研究推向新高度。 鲜为人知的是,这位数学奇才的科研条件极其艰苦。中科院档案显示,陈景润每月生活费仅42元,却要购买大量演算纸。 为节省开支,他常去废品站收购旧报纸,用红蓝铅笔在字缝间推导公式,据同事回忆,1965年关键论证期,他连续18个月每天工作16小时,仅靠食堂馒头和自来水维持体能。 陈景润的科研执着近乎痴狂,1978年《人民日报》记载,有次他沉浸思考撞上树干,竟对白杨树连声道歉,这种专注力造就了他的学术奇迹——在证明"1+2"过程中,仅草稿纸就装满3个麻袋,叠起来超过2米高。 王亚南当年的破格任用,不仅挽救了一位数学天才,更深刻影响了中国科研体制,厦门大学档案馆保存着1955年的人事调动文件,批示栏里王亚南亲笔写道:"科研人才不应拘泥于教学能力,要为其创造专属发展空间。"这种超前的人才观,为后来"陈景润现象"的诞生奠定基础。 历史总在偶然与必然间交织,若不是北京四中的教学挫折,陈景润或许不会与王亚南产生交集;若非资料员的平静岁月,也难催生对华罗庚理论的突破性改进,这位曾被认定"不适合教书"的学者,最终用"陈氏定理"在世界数学殿堂刻下中国印记。 1999年,国际小行星中心将7681号小行星命名为"陈景润星",如今在厦门大学海韵园,青铜雕像上的他手握草稿纸,目光凝视远方,仿佛仍在追寻那个未尽的"1+1"之梦。 从街头书摊到数学巅峰,这条荆棘之路印证着:真正的人才,终会在适合自己的土壤中绽放光芒。 (本文综合自《人民日报》2019年报道、厦门大学档案馆史料、《中国科学》1973年刊载论文、中国科学院数学所工作日志等信源)