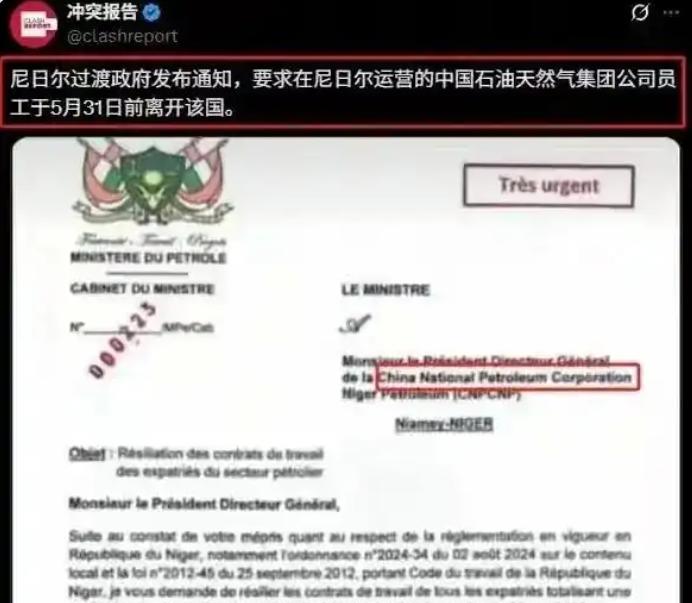

居然欺负到我们头上来了!尼日尔政府对华下最后通牒,想干什么? 作为撒哈拉沙漠边缘的内陆国,尼日尔长期受困于极端环境与落后基建。上世纪末,美国石油公司曾尝试开发当地资源,却因道路不通、电力匮乏、局势动荡等问题望而却步。 2003年,中国企业迎难而上,在高温沙尘与安全威胁中,不仅建成价值40亿美元的贝宁原油管道,还为当地创造大量就业岗位。中国电建等企业援建学校、捐赠物资,实实在在帮助尼日尔将资源优势转化为发展动能。 转折始于2023年军事政变。新上台的军政府以“资源主权”为名,派缺乏专业知识的军人干预中方项目运营。2024年3月,尼日尔以偿还债务为由向中国借款4亿美元,中方出于信任应允。 然而一年还款期刚到,军政府不仅闭口不谈债务,反而以“偷税漏税”“薪资不公”等莫须有罪名,强行驱逐中方员工。 早在今年3月,军政府就曾要求中石油高管48小时离境,并查封中方投资的酒店与炼油厂,直接导致国内油价暴涨、半数地区停电。 所谓“薪资差距”的指责,实则站不住脚。中企为当地工人提供的1200美元月薪,是尼日尔人均年收入的两倍,即便在西非地区也属高薪。 而中方工程师因承担核心技术工作、长期直面高温疫病与恐袭风险,8600美元的薪资远低于西方同类岗位。 反观法国石油公司高管月薪高达两万美元,却从未被尼日尔政府质疑,可见这些说辞不过是转移矛盾的借口。真实目的或许是财政窘迫下的债务赖账,以及对中方成熟石油项目的觊觎。 军政府的短视行为正反噬自身。中方技术团队撤离后,津德尔炼油厂产量骤降70%,全国燃油供应濒临崩溃,油价飙升至每升3美元,远超当地人日均2美元的收入水平。 中国在非洲的合作始终秉持互利共赢原则,修路架桥、建医办学的诚意有目共睹。但善意不等于无底线妥协,面对无端指责与经济讹诈,中方维护自身权益的决心不容小觑。 尼日尔或许误判了中国的态度,也高估了自身独立运营复杂石油项目的能力。失去中方技术支持后,该国石油产业的困境已肉眼可见。 这场风波既是对中尼合作的考验,也给国际社会敲响警钟:互利共赢的合作需要双方珍惜,把中国的善意当作博弈筹码,最终损害的只会是自身发展机遇。 尼日尔能否认清现实、重回合作正轨?中方又将如何在维护权益与推进中非友好间找到平衡?答案不仅关乎两国未来,更影响着全球南南合作的走向。