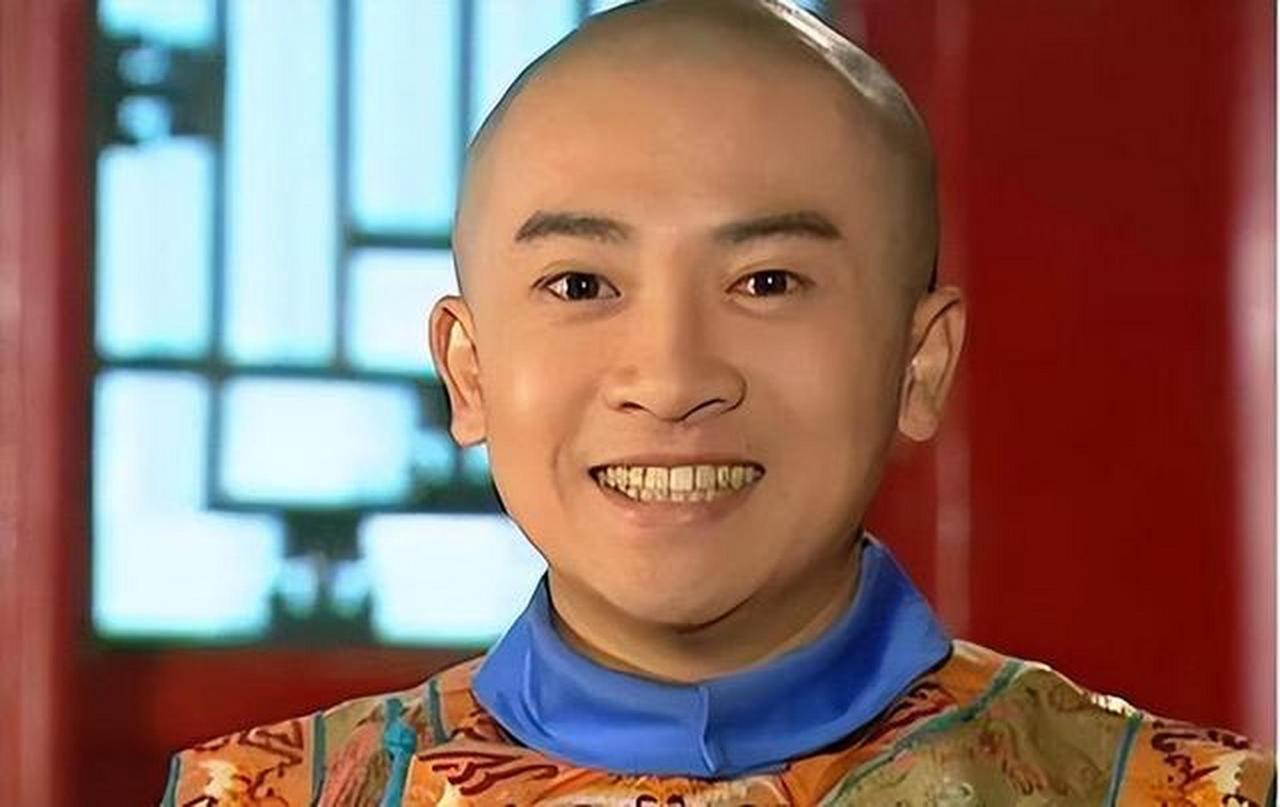

1766年,爱新觉罗永琪病逝,永琪是乾隆最喜爱的儿子,所以乾隆下令以太子的规格将他下葬。奇怪的是没过多久,几位负责给永琪看病的太医,也竟然全部被乾隆下令问斩。 爱新觉罗永琪,1741年3月23日生于紫禁城,是乾隆第五子,母亲是海贵人珂里叶特氏,后来晋升为愉贵妃。这孩子从小就聪明得不像话,满、汉、蒙三种语言说得溜溜的,书法、画画、写诗样样行,连天文、历法、算术都钻研得透彻。他还写过一本《八线法》手卷,讲数学的,放到现在也是个学霸级别的人物。武艺上也不含糊,骑马射箭很有一套,有次狩猎比试还连赢乾隆三局,把老爹乐得不行。 最让乾隆感动的是1763年圆明园大火那次。当时九洲清晏殿着了火,乾隆被困在里面,宫里人吓得乱成一团,只有22岁的永琪二话不说冲进火场,把乾隆背了出来。这份孝心和胆量,让乾隆对他刮目相看,从那以后就把他当半个储君培养。1765年,永琪被封为和硕荣亲王,这“荣”字在清朝可不是随便给的,跟太子地位沾边,乾隆的心思明眼人都看得出来。 1765年,永琪突然觉得大腿外侧疼得要命,时冷时热,太医检查后说是风寒,开点驱寒药就打发了。可这药吃了没用,永琪的病反而越来越重,疼得满身都是,骨头跟被针扎似的,每晚睡都睡不着。乾隆急了,把他挪到兆祥所方便照顾,还封他荣亲王想“冲喜”。可惜这招没灵,1766年3月8日,永琪还是走了,当时诊断是“附骨疽”,也就是现在说的骨髓炎。 这病听着挺吓人,但在当时不算绝症,有得治。可永琪这么年轻,怎么就没扛过去?乾隆自己翻了医书《医宗金鉴》,发现“附骨疽”不该要命,怀疑太医搞砸了。他让人暗查负责诊治的太医张如璠和宋国瑞,结果发现永琪一开始的症状被当成普通风寒,错过了最佳治疗时间。太医还怕担责,没敢实话实说。这下乾隆彻底炸了,觉得自己儿子是被这些庸医害死的。 查出真相后,乾隆没半点犹豫,直接下令把相关太医全处死,算是给永琪陪葬。这事儿乍一看挺狠,但放当时也不算太意外。永琪不是普通皇子,是乾隆心里的宝贝疙瘩,差点就定了太子的人选。他的死对乾隆打击太大,悲伤之外还有愤怒。太医误诊又隐瞒,等于在乾隆伤口上撒盐,加上皇权那时候容不得半点马虎,杀几个人震慑宫廷也不是没先例。 现代医学来看,“附骨疽”可能是骨髓炎或骨结核,要是早期发现,用中药调理或者简单手术排脓,也许能救回来。可清朝医疗水平有限,太医又不敢乱来,初期误判成风寒不奇怪。错就错在他们没及时调整方案,还捂着盖子,这在乾隆眼里就是渎职加欺君,砍头也不冤。 永琪走了,乾隆像是丢了魂。他公开说过,永琪是他最喜欢的儿子,本来很有希望接班。结果这事之后,乾隆过了七年才在1773年偷偷定了十五子永琰,也就是后来的嘉庆帝当储君。1795年,乾隆禅位给永琰,自己当太上皇,1799年在养心殿去世,活了89岁,统治清朝60年。 永琪的死不光是乾隆个人的痛,也动摇了清朝的继承格局。他要没死,以他的才华和乾隆的宠爱,太子位八成跑不了,清朝后来的路子可能都不一样。可惜历史没如果,永琪的才华和孝心只能留在史书里,成了清朝盛世里的一抹遗憾。 永琪的死和太医被杀,表面上是医疗事故加皇家发飙,但细想还有点意思。乾隆这么聪明的人,会不会怀疑过永琪的病不单纯是太医的问题?宫廷里阴谋论从来不少,有人猜过是不是有人暗害永琪,可史料没证据,咱也不能瞎猜。只是太医这事处理得太快太狠,多少让人觉得有点情绪化,不像平常那个冷静的乾隆。 再说太医,他们技术不行是真的,但也不全是坏人。清朝太医地位低,压力大,面对皇子这种VIP病人,估计也慌得不行。误诊是失误,隐瞒是怕死,可最后还是没逃过一刀。这事儿也提醒人,皇权底下,谁都可能成替罪羊。 永琪要是活着,清朝会不会更强?不好说。他有才华有胆识,但清朝那时候已经开始走下坡路,内忧外患慢慢冒头。永琪再厉害,也未必能扭转大局。不过他的死确实让乾隆晚年少了点底气,选嘉庆的时候多少有点无奈。嘉庆上台后,清朝渐渐不行了,永琪的早逝算不算个转折点?仁者见仁吧。