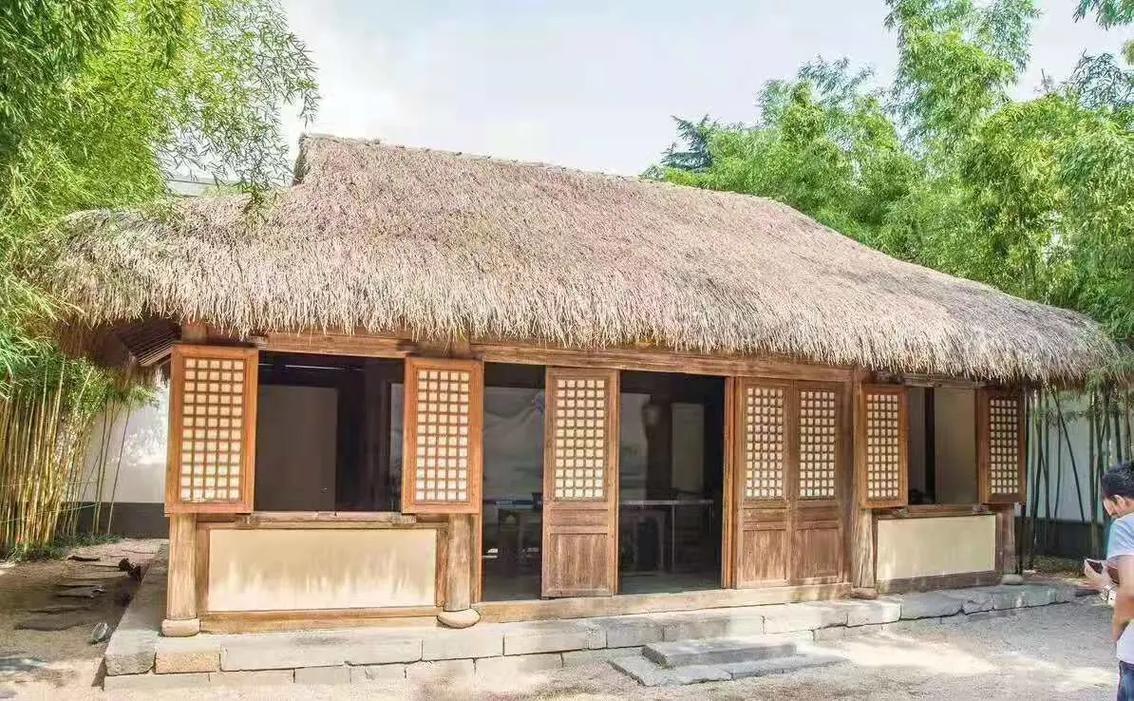

古代茅草屋顶遇雨为何不漏?看似简易的缮草工艺藏着哪些科学原理? 现在我们住的房子,屋顶要么是钢筋混凝土浇筑,要么盖着彩钢瓦、琉璃瓦,再加上专业的防水层,哪怕下暴雨也不用担心漏水,可回头看看古代,老百姓住的大多是茅草屋,一把茅草、几根木头,就能搭出遮风挡雨的屋顶,遇到瓢泼大雨居然也能扛得住,这到底是咋回事? 其实,这看似简单的茅草屋顶,背后藏着古人琢磨了几千年的智慧。 先从选茅草说起,可不是路边随便薅一把草就能盖屋顶,古人挑茅草可有讲究,最常用的是稻草、麦草,还有一种专门的茅草叫芭茅,这些草茎秆细长、韧性好,而且表面自带一层蜡质,就像穿了件防水雨衣,挑茅草的时候,得选那种长得结实、没有虫蛀的,收割回来还要晒干,把多余的水分去掉,要是草里水分太多,盖到屋顶上很快就会发霉腐烂,那屋顶可就撑不了多久了。 茅草选好了,接下来就是关键的缮草工艺,第一步是理草,把茅草理顺,根部朝上、草尖朝下,捆成一小把一小把的,这就像扎扫帚一样,得扎得紧实,不然风一吹,茅草就会散开,第二步是铺草,铺的时候要从屋檐最底下开始,一层压着一层往上铺,有点像鱼鳞的排列方式,这样做的好处是,雨水顺着茅草流下来时,会被上层的茅草挡住,不会直接渗到下层,每铺完一层,要用竹条或者细麻绳把茅草固定在屋顶的木梁上,防止茅草被风吹跑。 缮草工艺里还有个关键,就是茅草的厚度,一般来说,茅草屋顶得铺到 20 到 30 厘米厚,差不多有一拃半那么厚,这么厚的茅草层,就像给屋顶穿了件厚厚的棉袄,不仅能挡雨,还能隔热保温,而且,茅草之间的缝隙会形成一个个小空间,这些小空间里的空气就像天然的防水层,能减缓雨水渗透的速度,就好比把一块干海绵泡进水里,水不会一下子就把海绵浸透,而是慢慢往里渗。 除了铺草的方法和厚度,屋顶的坡度也很重要,仔细观察就会发现,古代的茅草屋屋顶都很陡,角度大多在 30度到45度之间,这可不是为了好看,而是为了让雨水能更快地流下来,要是屋顶太平,雨水就会在茅草上积着,时间长了肯定会漏,陡峭的屋顶就像滑梯,雨水刚落在茅草上,就顺着坡度呲溜 一下滑到地上了,有些地方的茅草屋,还会在屋檐处多出一截,这多出来的部分就像给窗户加了个雨搭,能防止雨水溅到屋里。 古人在维护茅草屋顶上也有不少窍门,每隔两三年,就要给屋顶翻新一次,把上面那层已经有些腐烂的茅草扒掉,重新铺上新的,要是遇到局部损坏,比如被大风掀掉了一块,就用新的茅草补上去,补茅草的时候,得把新草和旧草仔细地搭接好,再用绳子绑紧,这样才能保证补过的地方不会漏水,有些讲究的人家,还会在茅草上抹一层泥浆,泥浆干了之后会形成一层硬壳,能进一步增强屋顶的防水性,不过这种方法用得不多,因为泥浆太重,会增加屋顶的负担。 另外,茅草屋顶能防雨,还和周围的环境有关,古人盖房子的时候,会特意选在地势高、排水好的地方,这样就算下大雨,地面的积水也能很快排走,不会泡到房子,而且,茅草屋周围一般都会种些树木,树木的枝叶能起到一定的遮挡作用,减少直接砸在屋顶上的雨水量,就像下雨天打着伞,伞面能挡住一部分雨,茅草屋顶周围的树木也有类似的效果。 看完这些,不得不感叹古人的智慧,在没有沥青、防水涂料的年代,他们靠着一把茅草、几根绳子,再加上代代相传的手艺,愣是造出了实用又耐用的茅草屋顶,这些看似简陋的屋顶,不仅解决了遮风挡雨的问题,还体现了古人顺应自然、就地取材的生活哲学。 现在,虽然茅草屋越来越少见了,但这种充满智慧的建造方式,依然是传统文化里宝贵的财富,说不定哪天,它还能给现代建筑设计带来新的灵感呢!