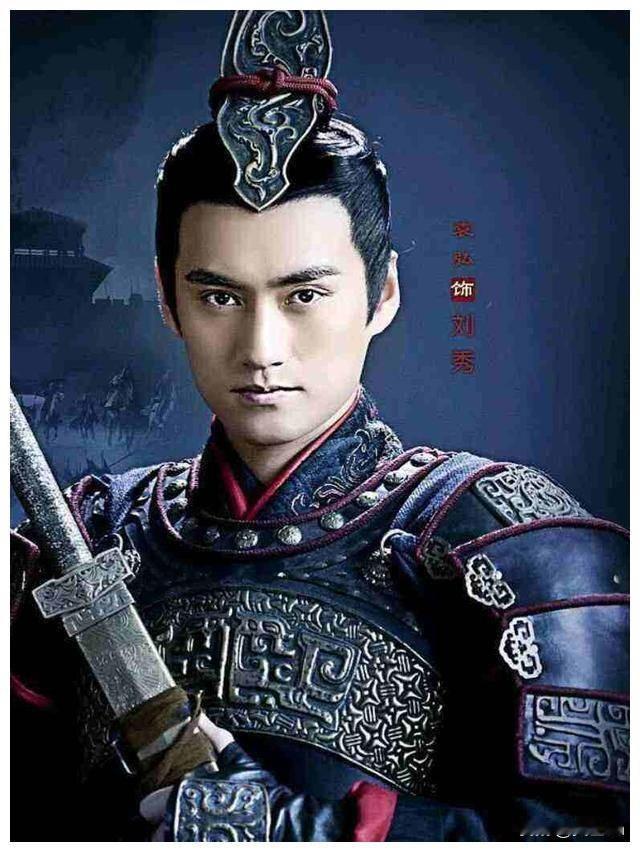

公元49年,伏波将军马援在南征时病逝,消息传到洛阳,光武帝刘秀大骂:“老贼死有余辜。”不仅下旨收回新息侯印,还将马援尸身草草埋在了野外。马家人曾6次上书申诉冤屈,刘秀全都置若罔闻。 封建王朝的历史上,刘秀绝对算是一个独特的存在。 他与别的帝王不同,出身卑贱,但他与阴丽华的爱情让两千年后的我们依然称赞。 而他对待曾经的手下良将都是爱戴有加,更是创造了以少胜多的战争奇迹。 但是,在刘秀的一生中却有一个最对不起的人。 而这个人就是历史上那个立志要“马革裹尸还”的东汉名将。 那么,他与刘秀之间又有着怎样的故事? 马援,字文渊,扶风茂陵人。 少时家道中落,曾以牧畜为生,却胸怀大志,常言“丈夫为志,穷当益坚,老当益壮”。 新莽末年,天下大乱。 他先投陇右军阀隗嚣,后慧眼识珠,归顺光武帝刘秀,成为东汉开国的重要支柱。 他西平陇羌,如利剑出鞘,安定边陲。 南征交趾,深入瘴疠之地,平定征侧、征贰姐妹叛乱,将大汉疆域推向南海之滨。 正是在南征途中,他目睹将士饱受湿毒之苦,发现当地特产薏米有祛湿除痹之效。 班师时,他特意带回几车饱满的薏米籽种,意图在北方推广,一则疗将士隐疾,二则惠及百姓。 这本是利国利民之举,却不知命运的绞索,正悄然系在这几车不起眼的种子上。 马援性情刚直,嫉恶如仇,不屑结党营私,更曾直言训诫子侄远离梁松、窦固等权贵。 他的赫赫战功与耿介性格,如同双刃剑。 建武二十四年,六十二岁的马援主动请缨,南征湖南武陵五溪蛮叛乱。 他深知此去凶险,临行前慨然道:“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳!” 然而,南方的湿热与险峻远超想象。 大军困守壶头山,暑疫横行,士卒病死者众。 马援身先士卒,亦染重疾,却仍扶病指挥,建武二十五年三月,壮志未酬,病逝军中,践行了“马革裹尸”的誓言。 消息传回洛阳,然而,未等哀思,一场针对死者的风暴已然酝酿。 风暴的源头,是千里之外前线的一封私信。 监军耿舒,因与马援战略分歧,心怀怨怼。 他无视主帅新丧,竟修书兄长耿弇,将壶头山困局归咎于马援身上。 耿弇直接将此一面之词送到刘秀桌上,几乎同时,曾遭马援训斥的梁松、窦固等人,蜂拥而上。 他们翻出旧账,那几车从交趾带回的薏米。 当年马援满载而归时,洛阳权贵见其车载重物,便揣测是搜刮的珍宝,纷纷索要。 结果,马援不屑解释,更不愿行贿,一概回绝。 此刻,这些曾被拒之门外的权贵,趁机落井下石。 在刘秀面前绘声绘色地构陷:“马援南征,名为平叛,实为敛财!” 谣言如同毒藤,在刘秀心中疯狂滋长。 晚年的光武帝,虽以“柔道”治国、善待功臣著称,却也难免猜忌日深。 马援功高、性直,且非南阳嫡系,本就令其隐隐不安。 如今,前线失利、主帅病亡,又闻“贪墨”谗言,怒火瞬间吞噬了理智。 他未派使者核实,未听马家辩解,更不顾马援尸骨未寒,便当廷斥骂“老贼死有余辜”! 随即下旨,追回新息侯印绶,剥夺一切哀荣,马援家属不得以礼下葬! 圣旨斩断了忠魂归乡的最后尊严,当马援灵柩运回洛阳迎接他的是家族的草草掩埋。 马援的家人, 妻子蔺夫人,这位陪伴丈夫历经风雨的坚强女性,强忍丧夫之痛与家族蒙羞的屈辱,毅然挺身。 她深知丈夫清白,更明白唯有皇帝才能洗刷冤屈。 她带领子侄,六次上书鸣冤。 奏疏字字泣血,详述马援一生忠勤,辩白薏米之诬,恳请朝廷明察。 然而,刘秀的怒火似乎尚未平息,或是碍于梁松、窦固等近臣颜面,对马家的申诉置若罔闻。 马家女眷甚至身披缟素,长跪宫门之外,哀哭请命,声震阙庭。 换来的,却是呵斥与驱赶。 马援的赫赫战功、为国捐躯的壮烈,在几颗被污蔑的薏米和宵小的谗言面前,竟显得如此苍白无力。 朝堂之上,昔日同袍大多都荀泽明哲保身,无人敢为这位孤直的老将仗义执言。 历史的转机,迟来了近二十年。 直到建武中元二年,刘秀驾崩,汉明帝刘庄即位。 明帝之皇后,正是马援之女。 新帝登基,重新审视旧案。 明德皇后亦在宫中为父申冤。 汉明帝追念马援功勋,渐觉当年处置失当,遂下旨为马援平反,恢复名誉,并准其改葬。 然而,迟来的正义终究无法完全抚平伤痕。 马援虽得改葬,但新息侯爵位未能恢复。 真正的昭雪,是在汉章帝建初二年。 章帝追思外祖功绩,感其忠烈,特遣五官中郎将持节,追谥马援为“忠成侯”。 至此,“薏米明珠”的冤案才彻底洗清。 但逝者已矣,马援终究未能亲眼看到自己名誉的恢复。 光武帝刘秀,这位被后世誉为“位面之子”的明君,其近乎完美的人设上,也因此留下了难以磨灭的污点。 主要信源:(搜狐网——夏廷献:简介马英九先祖伏波将军马援)