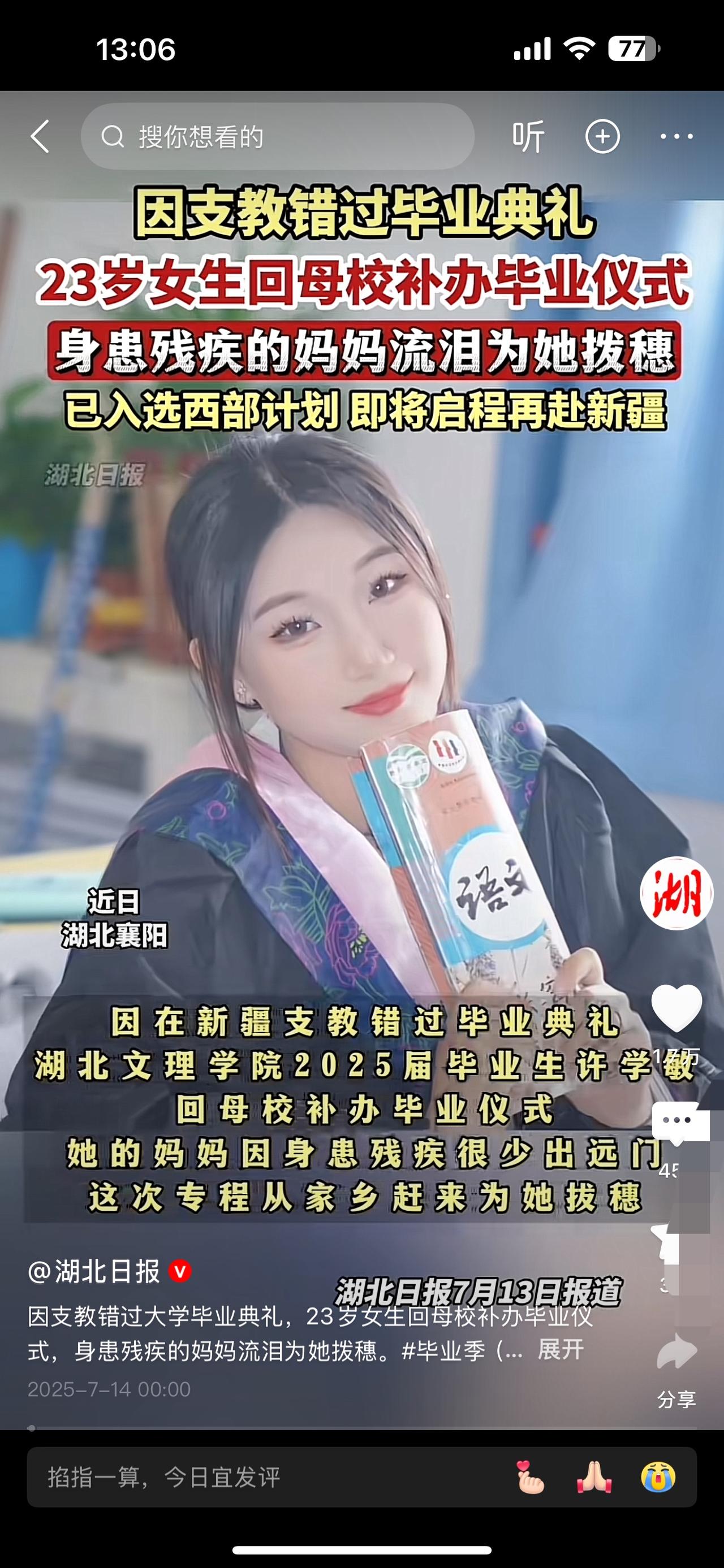

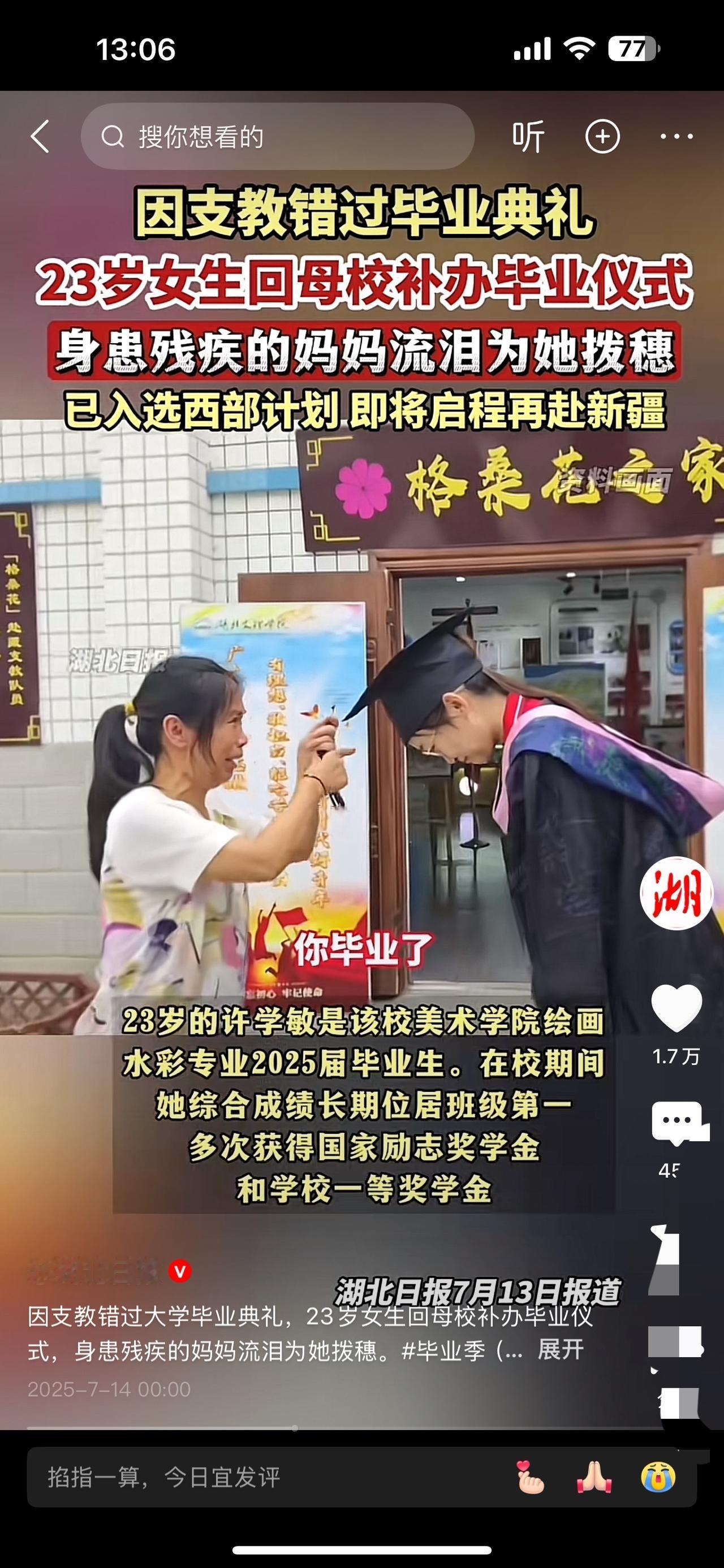

因支教错过毕业典礼,23岁女生回母校补办毕业仪式,身患残疾的妈妈流泪为她拨穗,已入选西部计划,即将启程再赴新疆。 23岁女生的“特殊毕业礼”:支教与成长的双向奔赴 一、支教与毕业的“遗憾碰撞” 2025年的毕业季,湖北文理学院的校园里,学士帽抛了一批又一批。可美术学院水彩专业的许学敏,却在新疆的戈壁滩上,对着教室的黑板发呆—— 她因为参加西部支教,错过了人生重要的毕业典礼。 “学敏,毕业典礼你真不来啦?” 室友打来的视频电话里,能看见礼堂的红毯和滚动的电子屏。许学敏摸着学生们用彩泥捏的“毕业蛋糕”,笑里藏着遗憾:“新疆的孩子更需要我,毕业典礼…… 以后再说吧。” 挂了电话,她把彩泥蛋糕摆在讲台上,转身继续给孩子们辅导水彩画。 二、母校与母亲的“双向奔赴” 六月的新疆,阳光把戈壁晒得发烫。许学敏收到母校老师的消息:“学校想给你补办毕业典礼,你啥时候回来?” 她握着手机,眼泪一下子涌出来—— 自己以为错过的仪式,原来被母校记挂着。 更惊喜的在后面。妈妈知道补办典礼的消息后,硬是拖着残疾的身体,坐了十几个小时的车,从湖北老家赶到襄阳。“妈这辈子没出过远门,可你这毕业典礼,我死也得赶上!” 妈妈在电话里说这话时,许学敏正在给新疆的孩子们上“离别课”,黑板上画着歪歪扭扭的格桑花,那是孩子们给她的“毕业礼物”。 三、补办典礼上的“拨穗时刻” 七月的襄阳,校园里的紫薇花开得正好。许学敏穿着学士服,站在“格桑花之家”(学校西部支教展厅)前,手心全是汗。妈妈拄着拐杖,一步一步走到她面前,手抖得厉害,却执意要自己给女儿拨穗。 “你毕业了!” 妈妈的眼泪滴在学士帽上,拨穗的动作很慢,却很重。许学敏弯下腰,看见妈妈鬓角的白发,想起小时候妈妈背着她走十几里山路看病的日子—— 那时妈妈说“要好好读书,去看更大的世界”,现在自己真的走到了远方,也把知识带回了远方。 周围的老师和同学都红了眼。辅导员抹着泪说:“学敏在校时成绩第一,拿国家励志奖学金,现在又去西部支教,这才是青春该有的样子!” 四、再赴新疆的“青春选择” 毕业典礼结束后,许学敏要回新疆了。她在行李箱里装了湖北的莲子、母校的校徽,还有妈妈连夜绣的“平安符”。新疆的孩子们知道老师要回来,每天都去车站等,书包里塞满了晒干的骆驼刺和彩笔写的信:“老师,我们等你教我们画天安门!” “我入选西部计划了,要去更偏远的地方支教。” 许学敏在朋友圈发了张和妈妈的合照,配文“远方有光,脚下有路”。评论区里,同学说“你活成了我想成为的人”,老师说“这才是真正的毕业修行”。 五、支教背后的“成长答案” 这一场“迟到的毕业典礼”,藏着太多动人的细节:母校的包容(为一个学生补办典礼)、母亲的坚韧(残疾身躯跨越千里)、学生的担当(放弃仪式选择支教)。它让我们看见,青春的意义从不只在于一场仪式,更在于选择远方时的勇气。 许学敏的故事,也给了很多人“成长的答案”—— 当个人的“小遗憾”撞上他人的“大期待”,选择照亮别人的路,自己也会被光芒包围。就像她在日记里写的:“新疆的孩子教会我,远方不是距离,是心里装着多少人;母校和妈妈教会我,奔赴不是孤独,是身后有多少人在托举。” 在这个人人追求“仪式感”的时代,许学敏的“迟到毕业礼”,反而让我们明白:真正的成长,是把仪式化作前行的力量;最好的毕业,是带着爱与责任,走向更需要自己的地方。当她再次踏上新疆的土地,戈壁滩的风会记得,有个23岁的姑娘,把毕业典礼的遗憾,活成了照亮别人的光 。