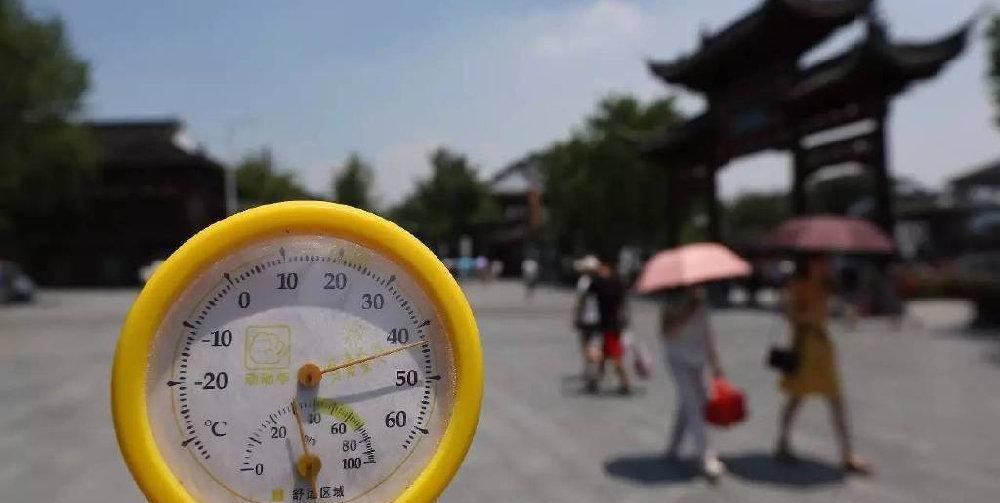

今天,全国多地掀起高温红色预警。上海、郑州、成都等地气温逼近甚至突破40℃,大家的生活节奏被彻底打乱——请务必在接下来的三天内减少外出,保障生命安全。这不仅是一场气温攀升的警告,更是一场关系健康、安全和城市运转的大考。 整个中国南北,从长江流域一直到华北平原,几乎没有一个城市可以躲开这波“极热浪”。 郑州的高温预警几天内连续升级;合肥的地表温度测试超过了60℃;重庆的公交车司机不得不换班加频降温。成都街头有水泥起泡现象出现,上海多个商圈配发“高温急救冰袋”。但这些措施也只是勉力支撑,面对热浪,所有设施都显得笨拙迟钝。 人顶不住了。最直接的,是中暑人数快速飙升。郑州二院连续几天接诊百余名中暑病人,其中不少是送餐员、环卫工、老人、小孩。部分高危患者甚至因“热射病”直接陷入昏迷。医院不得不开设专门高温病房,加派救治医生。成都西南医院一天之内发出三份中暑重症通知单,接诊医生说,40度不仅仅是炎热,更是医学上的红线。超过这个点,人类体温调节系统基本处于“崩溃”状态。 从政府到民间,这场抗热战迅速升级。多地城市发出红色高温预警,不仅劝导居民不要外出,还关闭了部分工地、学校和露天市政工程。武汉地铁暂停部分出入口开放,重庆修路工程推迟,南昌公共健身场所暂时关闭,深圳多个街道派发高温急救包。甚至不少地方开启“爱心凉亭”、临时冷风舱,街头加设遮阳棚、喷雾降温装置。 但最明显的变化,还是在“人心”上。这场热浪不是短暂的,而是极可能成为常态的“高温袭城”。人们开始意识到,传统的生活节奏、出行习惯、城市结构,正在被逼到极限。曾经在午后跑步、晚间散步的习惯,现在都得重新计算太阳落山的时间;上班早出门、晚回家的节奏也因高温全被打乱。 而这股高温浪潮,并不止步于中国。整个北半球都陷入一场“炙烤模式”。欧洲西部,今年夏天提前遭遇47℃的热浪洗礼,法国超过2000所中小学临时关闭,德国铁路因铁轨膨胀变形导致多趟列车停运。意大利撒丁岛测得接近50℃的极端高温,多地医院进入“极端天气警戒”状态。西班牙、葡萄牙数千人因中暑死亡,成为最直接的警示信号。 而这些并非孤立现象,而是气候变化的连锁效应。极端高温背后,是全球变暖带来的长期性变局。北极融冰、海面升温,导致大气环流结构发生深刻变化。热浪来得更猛,走得更慢,覆盖范围更广。而这些变化,又恰恰直接作用于城市居民生活的方方面面——基础设施、医疗资源、电力负荷、粮食生产,全都要面临重新评估。 这种“极端气候新常态”,对城市治理提出了极高要求。比如供电系统,南方多地的电力需求创下新高,空调全开导致用电负荷持续飙升。广东、湖南电力公司临时启用备用调度系统,上海市政系统不得不紧急请求“错峰用电”,大型商场降低照明强度,办公楼中央空调启用间歇模式。北京、苏州等地,甚至安排工业用电夜间分配,给居民生活让路。 但真正难应对的,不是高温本身,而是人类对“热”的认识还停留在过去。以前的40度,是偶发,是罕见;现在的40度,是常规,是每年必来。这意味着,建筑必须重新设计,空调设备必须升级换代,老旧小区得设公共制冷点,户外工作必须有完整防护计划。 不仅如此,热浪还在影响农业和生态。南方多个稻区因高温缺水,水稻抽穗期推迟;中部地区果树日灼病频发,农户损失扩大。四川、重庆部分山区甚至出现小型山火。林业部门必须全天候布控卫星监测与地面巡视,防止干热气候引发次生灾害。农业部门也启动紧急补贴机制,发放抗旱补助。 回到城市内部,真正最危险的群体是户外工作者。他们暴露在热浪核心区域,平均气温超过45℃的街头,哪怕短暂暴露几分钟也有中暑风险。送餐员、快递员、清洁工、交警,这些最底层的劳动者,成了高温下最脆弱的盾牌。各地城管部门开始分时调岗、发放冰巾、防晒霜、矿泉水;但这些远远不够。人们开始呼吁设立“高温津贴法案”,用制度形式保障在极端天气下的工作权与生存权。 高温来了,不是热一阵那么简单。它改变的不只是体感和节奏,而是整个社会的运行逻辑。我们正在进入一个高热风险社会,这个社会对每一个人都提出了更高的应对要求。你是否愿意出门?你是否知道自己身体的极限?你是否清楚街头多走10分钟的代价? 这三天,别轻视高温,不是你能扛就代表安全。真正可怕的,不是天气,而是人对天气的误判。当热浪已然来袭,唯一能做的,是保命、避暑、等它过去。明天的城市,或许必须为热而重建。而今天,就让我们躲回阴凉,用最原始的方式,对抗这个真实而危险的夏天。