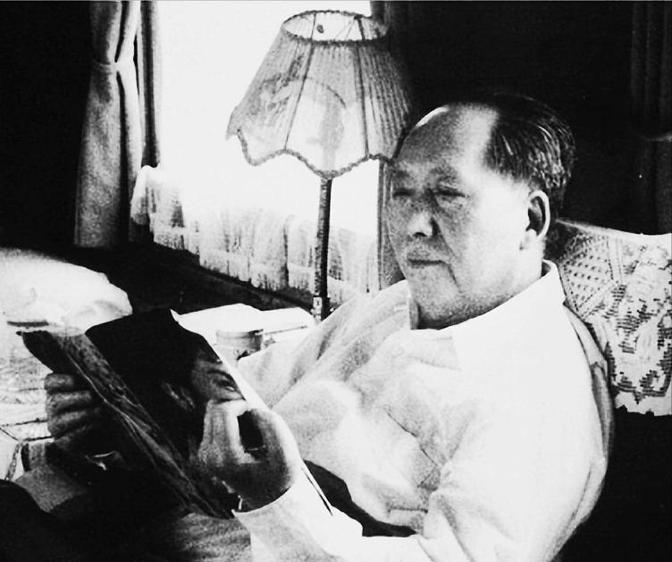

特工抚养毛主席3个孩子,建国后却悄悄隐匿,毛主席特派陈赓看望 “老董,你还记得我吗?”1961年3月的一个午后,上海市委招待处灯光柔和,陈赓大步走进宴会厅,先开口破冰。身材清癯的董健吾抬头,愣了半秒,旋即露出难得的笑意:“怎么会不记得,当年在上海跑暗线,你可是我顶头上司。”两人相视,握手时间比常人要长,这一幕让在场的工作人员都红了眼眶。 陈赓此行的使命很直接——受毛主席委托,把这位已淡出视野的“王牧师”请出来。主席迟到二十多年才弄明白:瓦窑堡密使、护送斯诺的向导和自己两个儿子的“临时父亲”竟然是同一个人。陈赓说:“主席惦记你,组织也惦记你,你不能再躲。”董健吾只摆手,低声回应:“该干的都干了,我安静点也好。”这句略带倔强的话,像极了他一贯的行事风格。 时间拨回到1892年,上海青浦棣华桥。那时的董家是虔诚的基督教家庭,小董在唱诗班里练英语、背圣经,22岁考入圣约翰大学学神学,本以为此生会在教堂钟声里度过。没想到,时代把他推向另一条线——抗争。1925年他被冯玉祥邀请做随军牧师,接触到汹涌的革命思潮;两年后“清共”风暴袭来,他看见不少正直青年被无辜屠杀,第一次生出“若我真是共产党就好了”的愤懑。 恰巧老朋友浦化人捕捉到这一情绪。几次深夜长谈后,董健吾点头:“入党。”这一年是1928年,他36岁。为了方便行动,他留在圣彼得教堂,外人只当他继续布道,殊不知教堂暗门后藏着中央特科的密联络点,钥匙只有周恩来和陈赓握在手里。周恩来后来调侃:“敌人最怕和尚,其实还漏算了牧师。” 牧师的双重身份第一次爆发巨大作用,是1930年的“大同幼稚园”计划。上海租界里突然冒出一所幼稚园,硬件全靠董健吾卖祖产筹来的千把块现大洋。园里住进烈士遗孤三十多人,其中两个瘦高个和一个奶声奶气的小弟弟最受关注,他们的化名是“唐××”,真实身份分别是毛岸英、毛岸青、毛岸龙。彼时毛主席正鏖战赣南,杨开慧已牺牲。三个孩子若留在湖南极可能凶多吉少,于是毛泽民托熟人把他们送到董家。 起初孩子们并不适应,“口味太淡,我们想吃辣椒。”毛岸英嘟囔。董健吾想了想,把家中仅有的辣酱端出来,可怜那酱还是他从老乡手里换来的。日子刚有起色,偏偏1933年顾顺章叛变,幼稚园暴露风险骤增。组织命令:马上解散,能转移的转移。其他孩子各有去处,唯独毛家兄弟无处可安,只能随董健吾四处迁徙。有人统计,两年内他们搬了七次家,最长一次不过住满三个月。 抗战全面爆发前,董健吾筹划把孩子送出国。靠与张学良保持的“瓷器友情”,他拿到去苏联的船票。1936年6月,法国邮船“斯芬克司”号起锚,14岁的岸英和13岁的岸青站在甲板向黄浦江道别,没人知道他们身份,更没人知道为这趟旅程操碎心的“王牧师”是谁。董健吾目送船只渐远,悄悄在码头蹲了很久,生怕有人尾随。 就在忙活孩子的间隙,他还揽下另一桩危险差事——护送美国记者斯诺。那个春天宋庆龄递来一封英文信:“延安缺医生,也缺真实的报道。能带记者去吗?”董健吾没多想:“行。”真正上路才发现关卡林立,幸好有半张名片做暗号,西安旅社里两张半名片拼成一张的瞬间,斯诺才弄明白身边这位笑呵呵的华人是领路人。后面几十天,他们改装成“救护物资小分队”,卡车裹着军毯一路北上。斯诺抵延安后采访毛主席,写下震动世界的《红星照耀中国》,而董健吾转身就回了上海——“我只是个摆渡人。” 日本投降、解放战争、天安门开国大典,历史巨轮呼啸向前,江湖上却再没董健吾的声音。他与潘汉年的单线联络中断,索性隐匿,靠译书、当英文顾问糊口。有人劝他去找组织,他轻轻摆手:“革命胜了就好,没人会少我一个。”这种“不邀功”的脾气,了解他的人并不意外。 直到1959年国庆观礼前夕,斯诺再访北京,对毛主席说想见“王牧师”。主席愣住,周总理查档,才发现老朋友五年前在一次突击行动中被错抓,后因身份复杂获释后居家低调。毛主席一拍桌子:“怪我!”一句话,陈赓出发。 上海重逢后,董健吾被安排为市政府参事,他坚持不住公家分房,仍住旧里弄。朋友调侃:“你这脾气一点没变。”他笑答:“人老了,毛病也老。”1970年12月12日,79岁的他在龙华医院病逝,遗体安葬于龙华烈士陵园。墓碑很简单,只有名字和生卒年月,没有头衔。 历史偶尔会冷落某些人,但细看脉络,很多关键节点都藏着他们的身影。毛主席感念他、陈赓敬重他、斯诺惦念他,而他始终保持牧师式的平和与特工式的隐忍。有人说他是“党内一奇”。的确,这位曾当牧师却带暗枪、育孤儿却又护外宾的男人,用自己独特的方式,把信仰刻进了中华民族最凶险的岁月中。