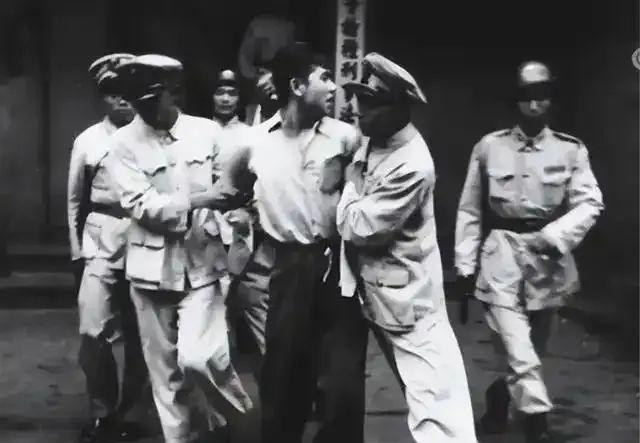

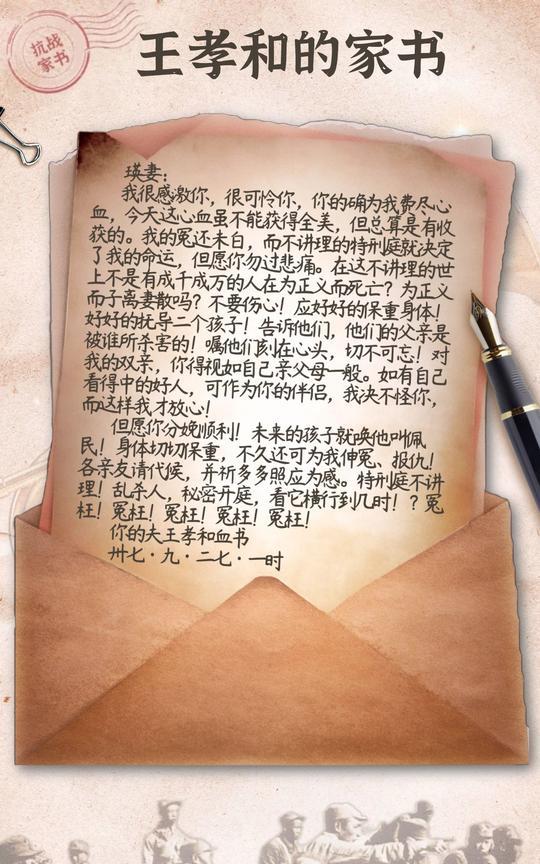

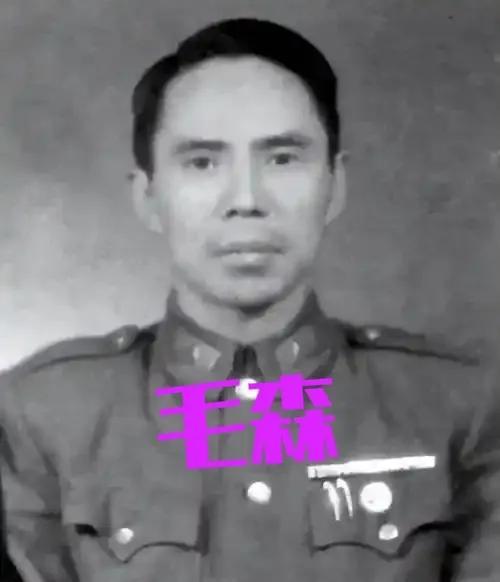

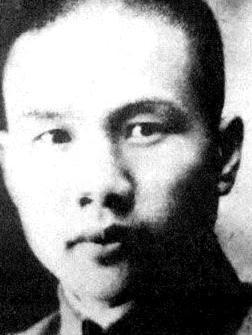

1948年9月30日,上海提篮桥监狱,24岁的王孝和被绑在木椅上执行枪决,中弹后仍怒目圆睁,鲜血染红大地。 第二天,也就是1948年10月1日,整个上海滩都被一张照片刷屏了。各大报纸的头版,刊登的都是王孝和在法庭上坦然大笑的模样。当局本想用这张照片杀鸡儆猴,展示“通共”在国家机器面前的最终下场,以此震慑所有蠢蠢欲动的人。 但他们完全想错了。市民们看到的,不是一个罪犯的丑态,而是一个年轻人面对死亡时,那种发自内心的、带着轻蔑的微笑。这张照片成了一份无声的宣言,它的冲击力远比任何一篇檄文都来得猛烈。 王孝和牺牲21天后,他心心念念的妻子忻玉瑛在巨大的悲痛中,生下了一个女儿。她遵照丈夫的遗愿,给孩子取名佩民。这个小生命,从未感受过父亲的怀抱,她的出生伴随着家庭的破碎和一个时代的巨变。 又过了不到8个月,隆隆的炮火声迎来了上海的解放。王孝和用生命去期盼的那个天亮了的时刻,终究是到来了。他的战友们走在了他曾走过的街道上,呼吸着他渴望的自由空气,只是人群中,再也没有了他。 这个让反动派恨得牙痒,又让无数人记住他微笑的年轻人,到底是个怎样的人? 他并非什么天生的英雄。1924年,王孝和出生在上海一个普通的船工家庭,骨子里是个勤奋好学的上进青年。 在励志英文专科学校读书时,他像许多那个年代的知识青年一样,接触到了进步思想,并在好友许统权的引导下,找到了自己的信仰。17岁那年,他秘密加入了我党。 为了更好地发动工人力量,党组织安排他进入了当时上海的动力心脏,美商上海电力公司。他从最基层的抄表员干起,为人随和,做事踏实,从不摆知识分子的架子,很快就成了工友们的贴心人。 他是工会里一个能干的理事,更是上电党组织的党团书记。说白了,他就是那里的主心骨,是工人们最信得过的王阿哥。 国民党特务早就盯上了他这。1948年4月,他们借口一个发电机的小故障,大做文章,污蔑我党要破坏上海电力,随即在全城大肆抓捕工运领袖。王孝和自然是他们的头号目标。 4月21日清晨,他在上班途中被捕,押进了号称远东第一监狱的提篮桥。在这里,他尝遍了所有能想象的酷刑,电刑的剧痛让他数次昏厥,但敌人想从他口中得到的地下党名单,一个字也没有。 在法庭上,面对破坏生产的无耻污蔑,王孝和猛地解开上衣,向所有记者露出了自己满是血痕的胸膛。这是最直接、最震撼的控诉。 其实,在9月30日之前,敌人已经尝试过一次行刑。9月27日那天,当王孝和被押赴刑场时,他的妻子忻玉瑛抱着刚满周岁的女儿在场外撕心裂肺地哭喊,痛斥当局滥杀无辜。 闻讯赶来的上电工友们群情激愤,眼看就要失控。做贼心虚的当局,只好宣布改期执行。就是在这生死之间的最后三天里,王孝和写下了那三封催人泪下的遗书。 字里行间,没有豪言壮语,只有一个儿子对父母的愧疚,一个丈夫对妻子的心疼,一个父亲对孩子的期盼。 他嘱咐妻子照顾他的双亲,他安慰妻子,甚至大度地劝她,如果将来遇到合适的人,可以再找个伴侣,这样他才能放心,他告诉妻子,一定要让孩子们记住,他们的父亲是为什么而死,又是被谁所杀害。 最后,他满怀希望地给未出世的孩子取好了名字,佩民。 当他写下“特刑庭不讲理!乱杀人……冤枉!冤枉!冤枉!冤枉!冤枉!”时,那积压在胸中的愤怒、不甘与蔑视,喷薄而出。 所以,当9月30日那天,枪声响起,他为何至死都怒目圆睁?那圆睁的双眼,是在控诉这个不公的世道,是在凝望着他深爱的家人,也是在穿透死亡的黑暗,眺望着那个他坚信必将到来的、光明的未来。 信息来源:中国军网.家书纸短 家国情长丨王孝和:为正义而继续斗争下去!前途是光明!

用户10xxx98

驴唇不对马嘴