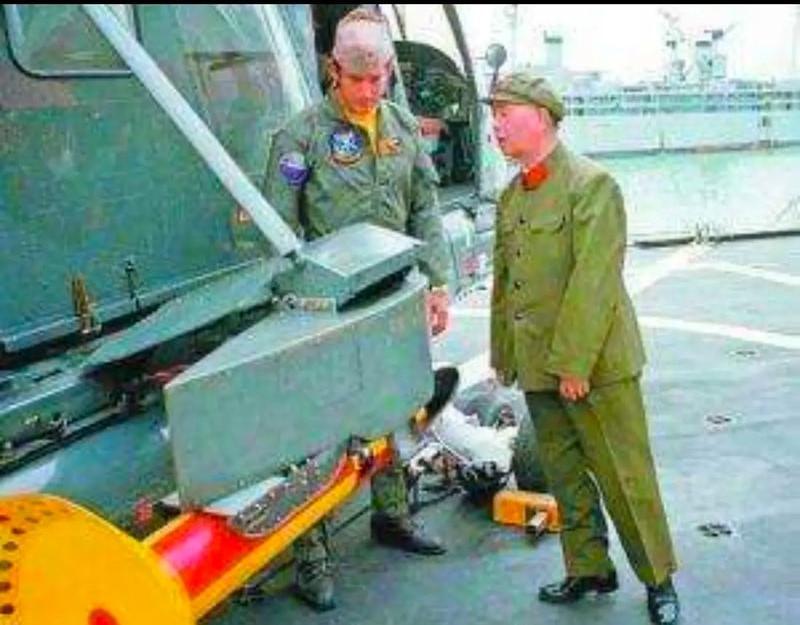

1995年10月,中共中央政治局常委、中央军委副主席刘华清(右2),在山东青岛市视察海军工作。 要聊1995年的这次视察,咱们得先说说刘华清将军这个人。他不是一般的军人,而是被后人称为“中国航母之父”的传奇人物。生于1916年的刘华清,从抗日战争到解放战争,再到新中国成立后的军队建设,他几乎参与了中国现代军事史的每一个重要阶段。到了1995年,他已经是中共中央政治局常委、中央军委副主席,地位显赫,但更重要的是,他对中国海军的感情和远见无人能及。 刘华清有个梦想,就是让中国海军从近海防御走向远洋作战,从“黄水海军”变成“蓝水海军”。他常说:“没有航母,我死不瞑目。”这句话不是随便说说的,而是他几十年心血的缩影。1995年,他已经79岁高龄,但依然亲自奔赴青岛,可见他对海军的重视。这次视察,不仅仅是走个过场,而是要为中国海军的未来指明方向。 1995年的中国海军是什么样子的呢?那时候,咱们的海军还处于转型期。冷战刚结束,世界格局变幻莫测,海上安全成了国家发展的重中之重。可当时的海军实力,跟大国地位不太匹配。主力舰艇大多是老旧型号,远洋作战能力有限,面对周边国家的海上威胁,心里多少有点没底。 但机遇也在眼前。改革开放让中国经济起飞,国家的财力开始支撑军事现代化。尤其是海军,急需一次大升级。刘华清将军看得很清楚,他知道,要想让中国海军真正“硬”起来,光靠修修补补不行,必须要有大动作,比如发展航母、远洋舰队这些“硬家伙”。青岛作为海军的重要基地,承载着这样的希望。所以,这次视察,绝不是走马观花,而是带着战略眼光来的。 1995年10月,刘华清将军来到青岛海军基地。这次视察,他重点关注了海军的装备建设、训练情况和官兵士气。当时的青岛基地,已经是中国海军北方舰队的核心之一,驻扎着不少主力舰艇。刘华清将军特别查看了舰艇的性能和维护情况,还了解了海军官兵的训练水平。他对这些细节很上心,因为他知道,海军的实力不是靠纸面数据堆出来的,而是靠装备和人实打实干出来的。 这次视察还有个背景,那就是中国海军正在酝酿一场大变革。1990年代中期,国际形势复杂,海上争端时有发生,刘华清将军深知,海军不能再拖了。他在视察中反复强调,要加快装备更新,要重视人才培养,要为远洋作战做好准备。这些话,听起来简单,但背后是无数官兵日夜奋战的汗水,也是中国海军走向现代化的起点。 刘华清将军这次视察,最让人印象深刻的,是他对海军未来的规划。他不光是来看看舰艇、问问情况,更是在为中国海军画一张蓝图。1995年,航母对咱们来说还是个遥远的梦,但刘华清已经开始布局。他推动了海军科研项目,支持引进国外技术,还为人才培养制定了长远计划。 青岛的这次视察,可以说是他“航母梦”的一个缩影。他知道,中国要成为真正的海上强国,没有航母是不行的。而航母不是一天两天能造出来的,需要一步步打基础。1995年的青岛基地,虽然还没有航母的影子,但刘华清的到来,让这里成了中国海军“深蓝梦”的起点。 从1995年到现在,20多年过去了,中国海军的变化翻天覆地。055型驱逐舰、052D导弹驱逐舰,还有咱们的航母“辽宁舰”和“山东舰”,这些都是刘华清将军当年梦想的延续。青岛基地也从当年的“老大哥”,变成了如今北方舰队的支柱之一。 刘华清将军在2011年去世,没能亲眼看到中国航母下水的那一刻。但他1995年在青岛留下的足迹,早已融入中国海军的血脉。他的远见和坚持,让咱们从一个近海防御的国家,变成了能在远洋护卫利益的海上强国。这份功绩,谁都抹不掉。