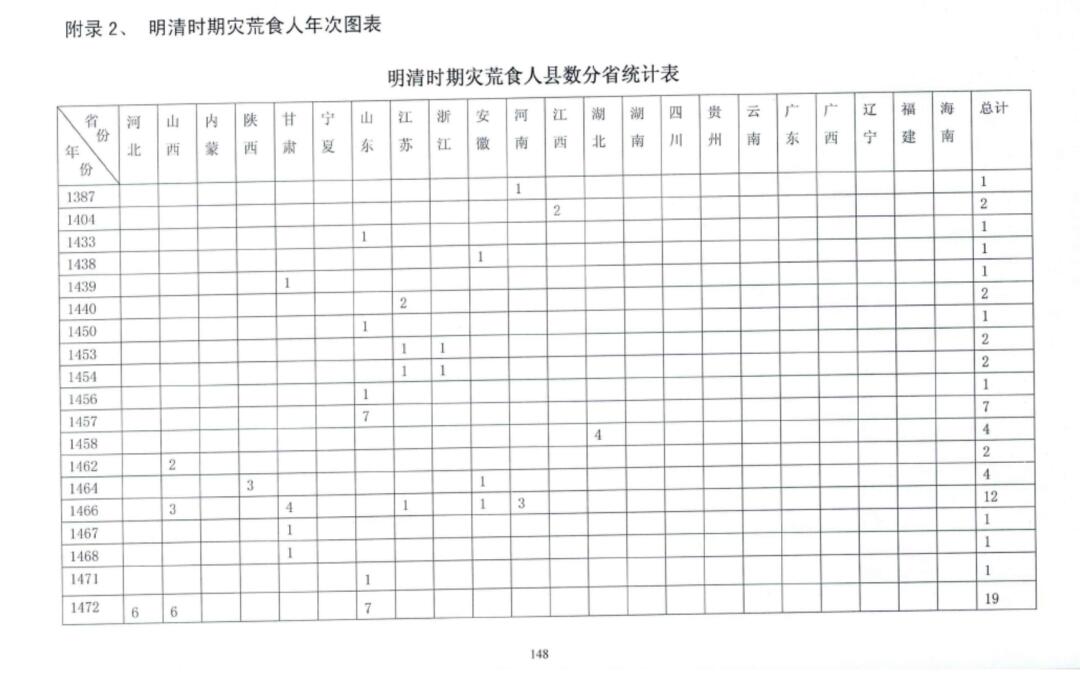

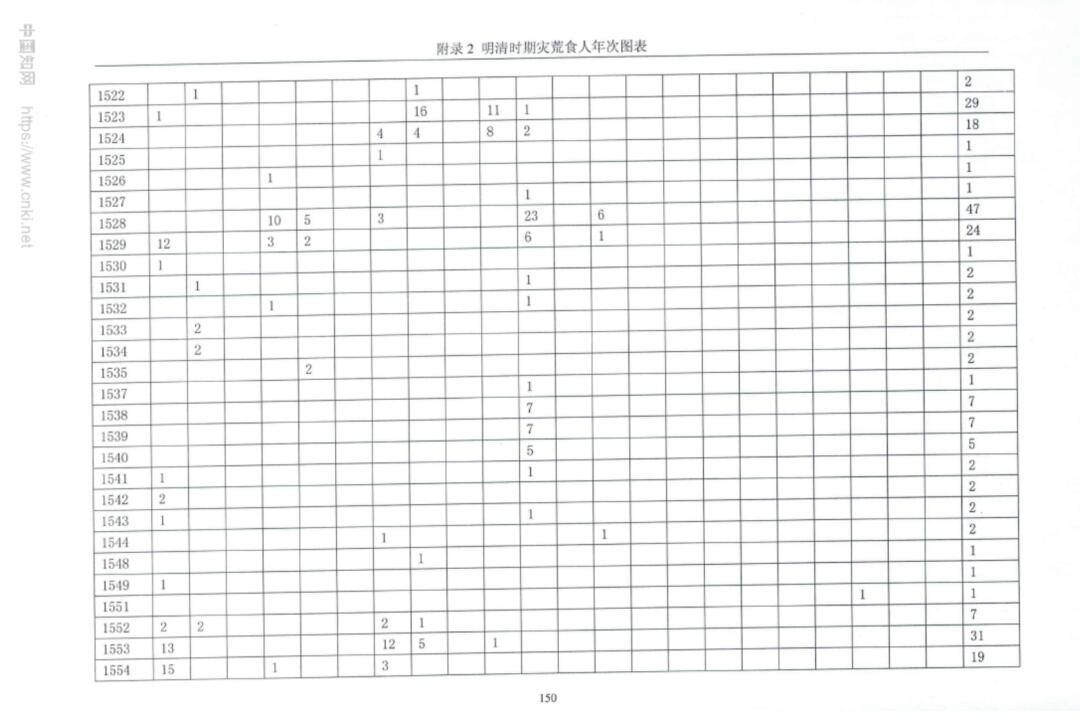

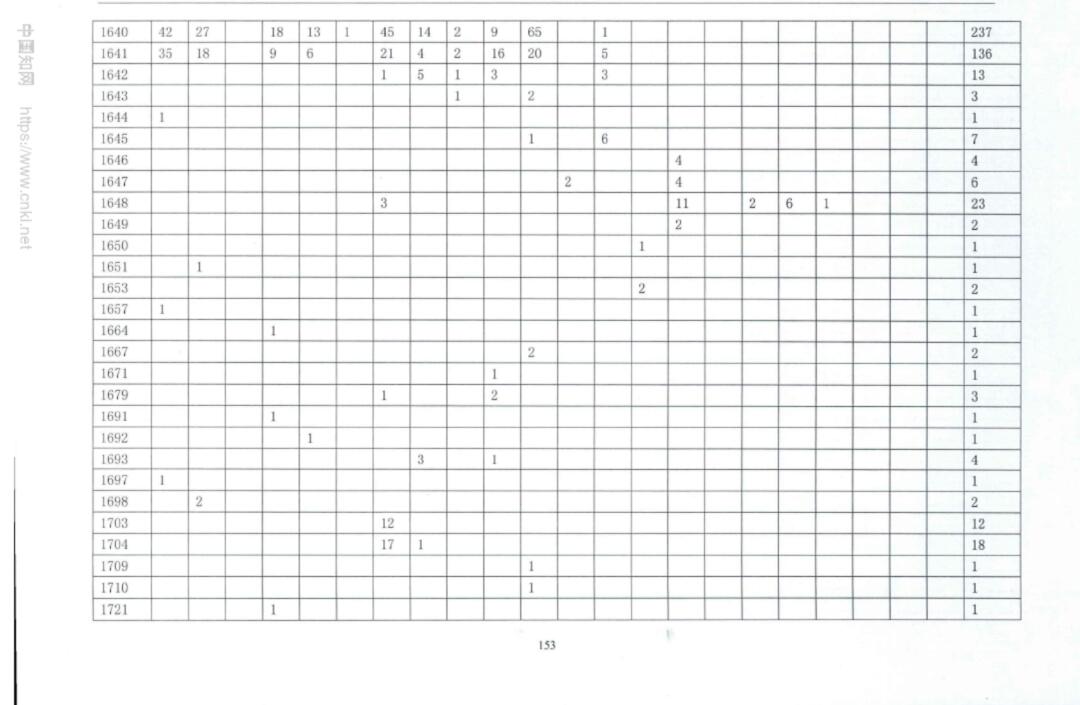

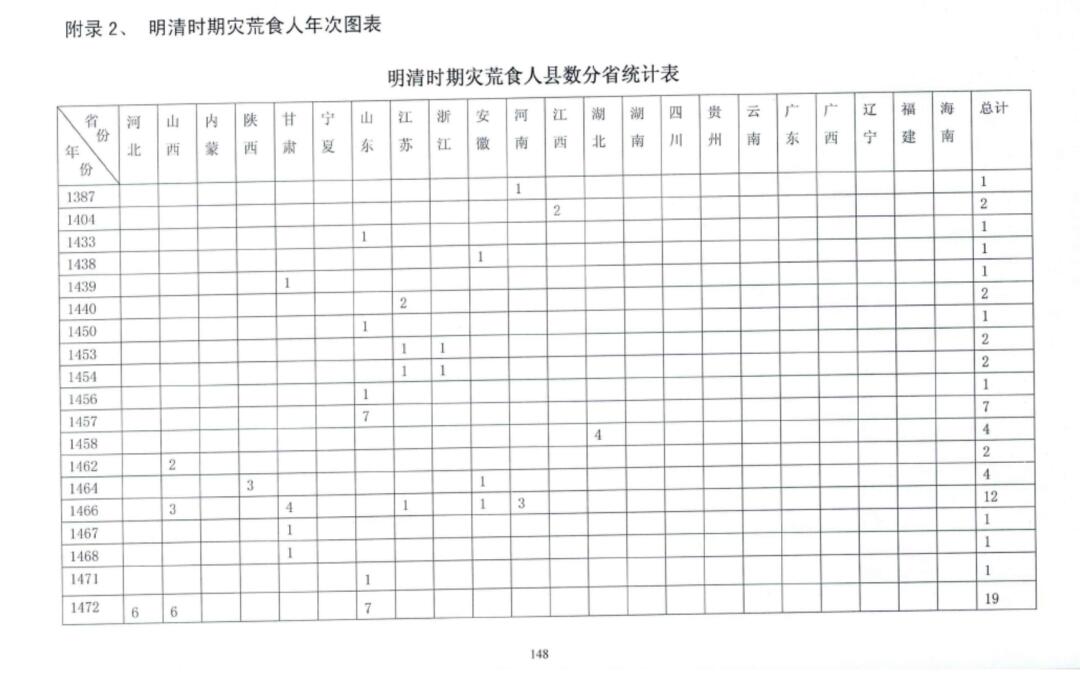

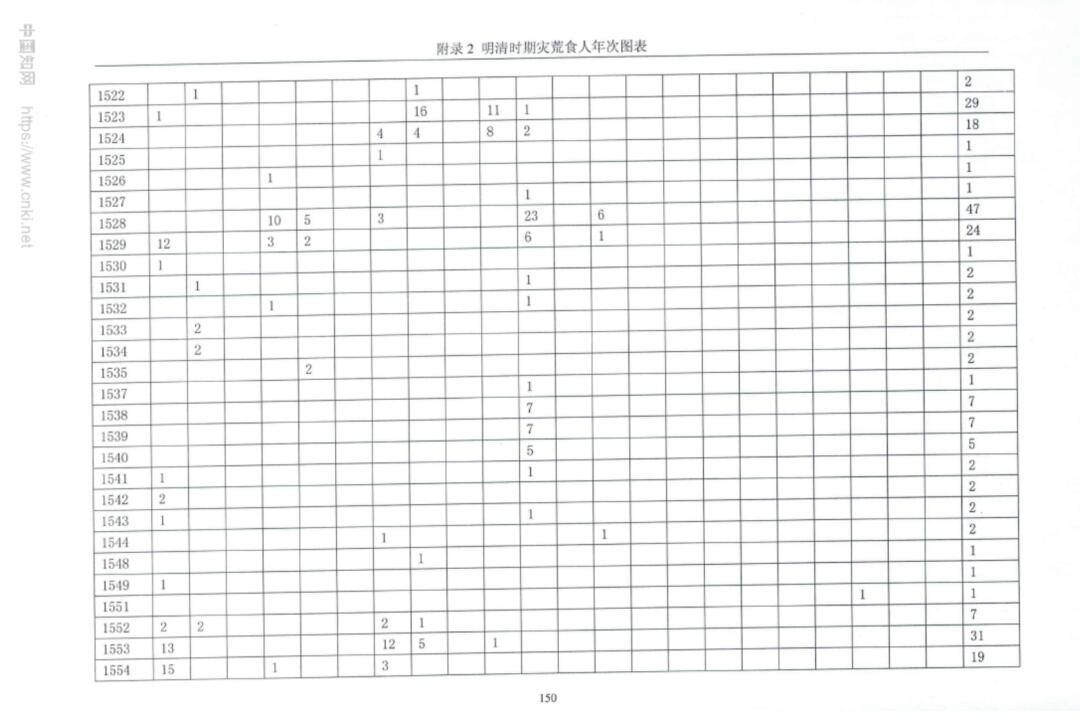

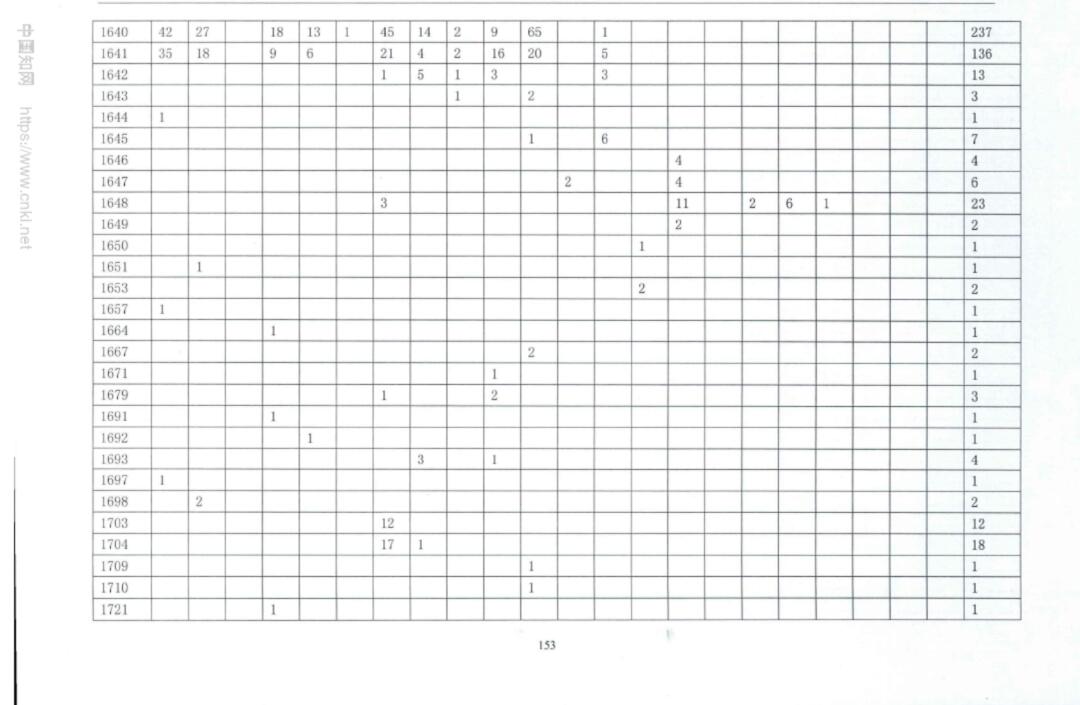

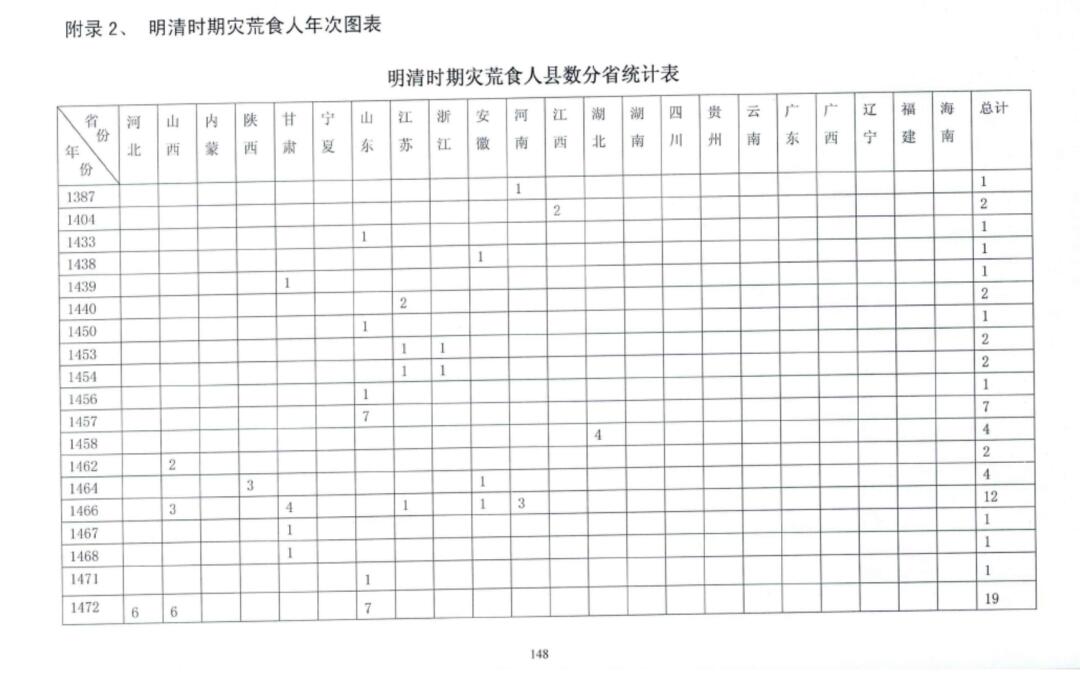

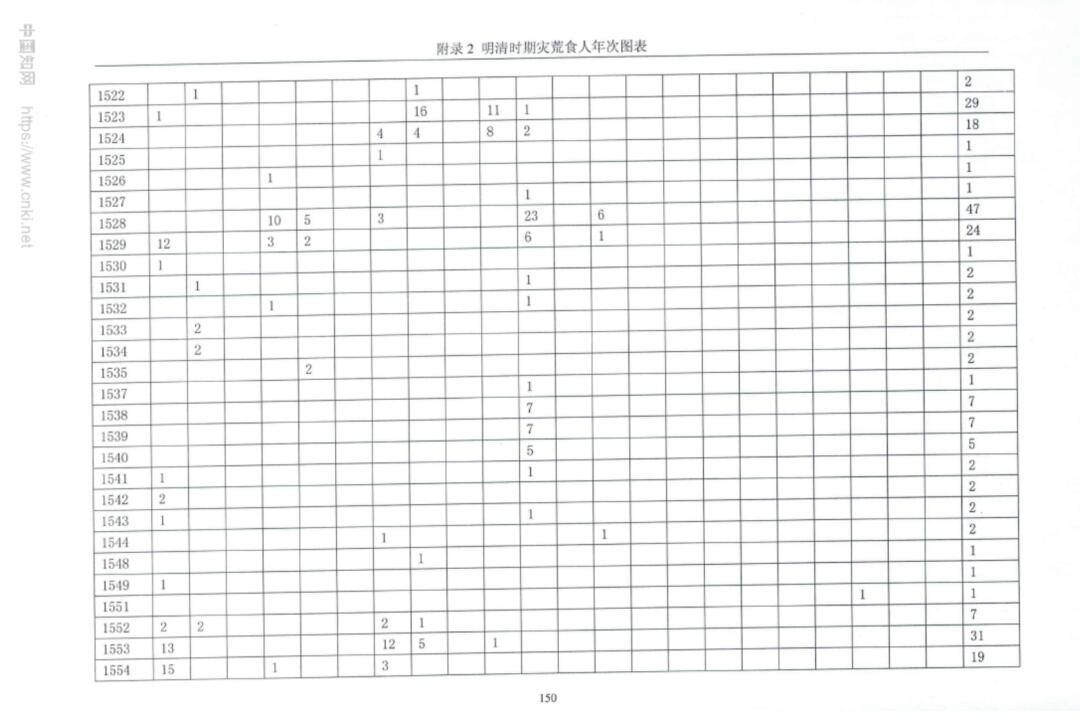

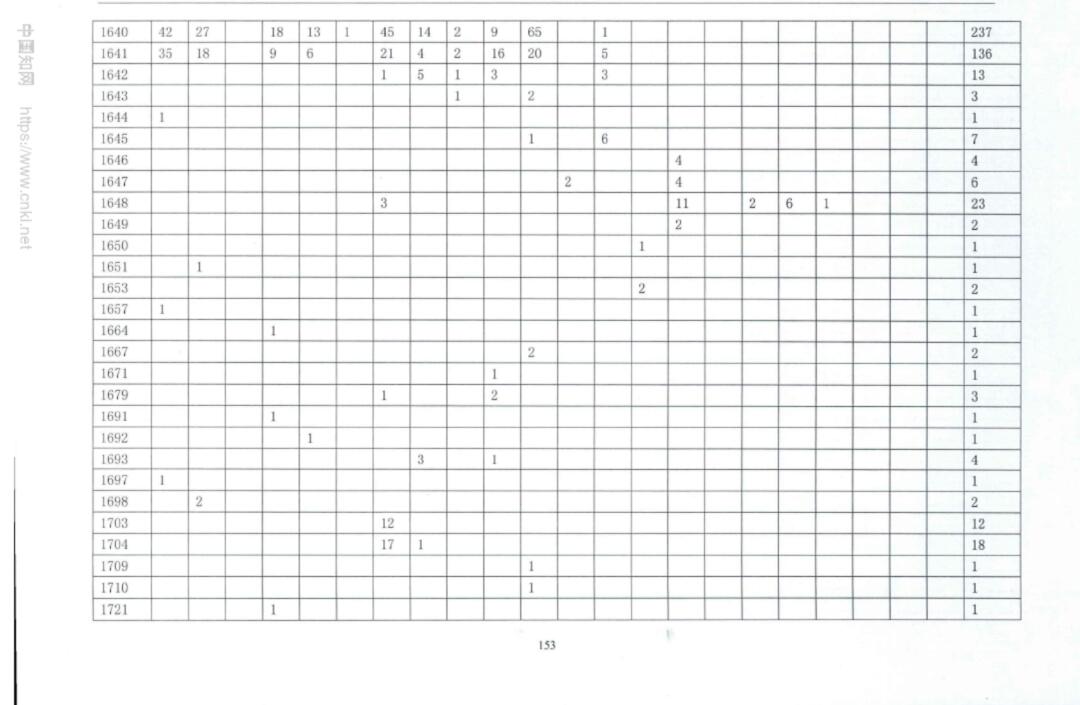

一份详细记录了明清时期各省人相食现象每年出现次数的表格。

其中,明末的1640—1641年,食人现象达到高峰,两年以内足足470余例人相食案。在1642年中原地区爆发大规模农民起义后,食人现象才迅速消退,而后又在清灭南明的战争中再次偶发区域性出现。

人相食现象的出现,大多是由饥荒、洪涝所致,且发生这种现象的地区大多是以农业为主、人口稠密且较为贫困的地区。这三种因素叠加的地带,灾年出现人相食现象的概率最大。例如苏北、皖北、河南等地。

例如两广、湖南等偏远地带所载食人案例最少,虽然当地大多数地区向来贫困,但耕地面积小,人口密度低,因此更容易在天灾人祸的冲击下保持稳定。

再如苏南、浙江、闽东、赣北、四川等地区,虽然人口稠密、耕地广阔,但由于商业及手工业的发展,这些地方的经济较为多元,相比其他地区更为富庶,气候也较为稳定,因此每逢乱世,当地的平民大多仍有一线生机。

(代表例子就是明末的江南地区,在北方乱成一锅粥的情况下仍然歌舞升平,直到清军南下)

明末史料中所载食人最多且最容易受灾的区域,包括河北、河南、山西、陕北、山东、湖北等地,这些地区有悠久的农耕历史,自商周时期就已得到开发。

这些地带人口稠密,但又普遍贫穷,因此一旦遭遇粮食减产,原本的人口承载体系就会快速崩溃,造成大量平民死亡。

图中表格记录的几次人相食高峰分别是:

1466年——山西雪灾,河南、甘肃旱灾

1472年——河北旱灾,山西雹灾,山东饥荒

1523—1524——全国性旱灾/瘟疫、流民潮

1528—1529——北方大规模旱灾、蝗灾

1553—1554——黄河水灾

1648——山东、四川等地大饥荒

1703—1704——山东水灾、旱灾、虫灾、瘟疫

……

图源:知网—南京师范大学论文,作者陈岭