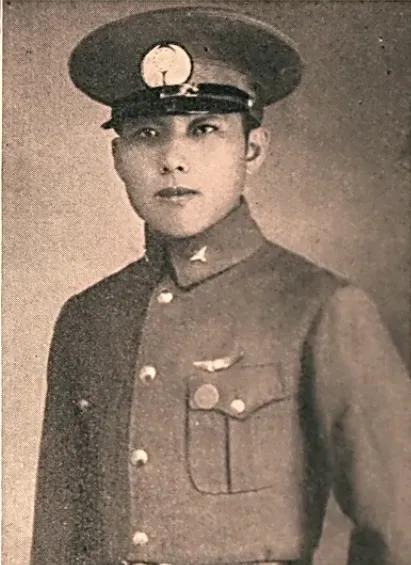

1982年,孙玉国从部队回到家乡,回归平凡的生活。当他站在家乡门前时,迎接他的是母亲的泪水。他曾经是沉阳军区副司令员,现在只是一个普通人。 孙玉国,1941年8月出生在辽宁丹东一个普通工人家庭,家里条件一般,父母靠微薄收入养活几个孩子。他从小就对当兵感兴趣,经常翻看家里仅有的几本军事小册子,梦想有一天能穿上军装。1958年,他17岁,进入沈阳冶金机械厂当工人,每天在车间里干活,汗水湿透衣裳,但心里始终没放下从军的念头。1961年,他终于抓住机会,报名参军,正式加入中国人民解放军,开始了二十多年的军旅生涯。 参军后,孙玉国被分配到黑龙江边防地区。1963年,他来到虎饶边境工作站,先干勤务连战士,后来当过文书和司务长。那地方冬天冷得要命,零下三十多度是常事,站岗时手脚冻得发麻,但他从不抱怨,任务完成得一丝不苟。1965年,他升任饶河边防站管理员,后来又当上副政治指导员和站长,凭着扎实的作风和能力,慢慢在部队站稳脚跟。 1969年,珍宝岛自卫反击战成了他军旅生涯的高光时刻。那年3月,他在乌苏里江边带队巡逻,遭遇苏联士兵挑衅。对方人数占优,还开了枪,他临危不乱,指挥反击,最终击退敌人。后来,苏军出动坦克卷土重来,他和战友拼死守住阵地,打掉对方好几辆战车。这场仗让他出了名,中央军委直接给他颁了个“战斗英雄”的称号。从那以后,他的军衔蹭蹭往上涨:1969年当上团副团长,1972年升任黑龙江省军区独立团团长,1973年成了省军区副司令员。 1974年,33岁的孙玉国被调到沈阳军区,担任副司令员,成了当时解放军里最年轻的高级将领之一。1975年,他还当选第四届全国人大常委会委员,前途一片光明。可好景不长,1977年,他因为政治审查被停职,1982年以正团职转业,彻底告别部队。这对他来说是个不小的打击,毕竟从风光无限到默默无闻,换谁心里都不好受。 1982年冬天,他回到丹东老家。那年他41岁,带着一身军功,却只背了个旧帆布包。母亲见到他,眼泪止不住地流。二十年前,他离开家时还是个毛头小伙,承诺服完役就回来;现在回来,满脸风霜,身份也从副司令员变成了普通人。他没多说部队的事,只是陪着母亲干干家务,劈劈柴火,日子过得安静又踏实。 转业后,孙玉国被安排到沈阳军区后勤部7446工厂当第二厂长。工厂在郊区,每天他得早起挤通勤车,颠簸一小时才能到。刚开始,他对管理啥也不懂,车间里机器轰鸣,他跟着工人一起搬零件,晚上回家啃书本,硬是把工厂带出了困境。1984年,工厂扭亏为盈,赚了五十多万利润,他拿奖金给家里添了床新被子,生活稍微宽裕了点。 1988年,他又调到3301工厂,还是当第二厂长。这次工厂更惨,快倒闭了。他不服气,跑遍全国找项目,从东北跑到海南,风吹日晒地谈合作。三个月后,工厂起死回生,工人们也有了笑脸。后来,他还去过沈阳金城电子大厦和军区后勤部经贸局干活,不管在哪,他都保持着军人那股子干劲,穿着朴素,早出晚归,从不摆架子。 每年3月,孙玉国会去珍宝岛看看,缅怀当年牺牲的战友。2009年,珍宝岛战役纪念活动在大连办,他把珍藏多年的老照片捐给了纪念馆。2017年清明节,76岁的他又去了趟烈士陵园,头发白了,背却还是挺得直直的。退休后,他日子过得简单,钓钓鱼,写写字,陪陪母亲,把这些年亏欠的时间一点点补回来。 孙玉国这一生,从边防站的小兵到军区副司令员,再到工厂的普通厂长,最后回到家乡,啥大风大浪没见过?他没啥豪言壮语,就是踏踏实实过日子。他用行动告诉大家,军人就算脱下军装,也能在平凡岗位上干出名堂。他的故事不光是传奇,更接地气,像咱们身边那些默默做事的人。