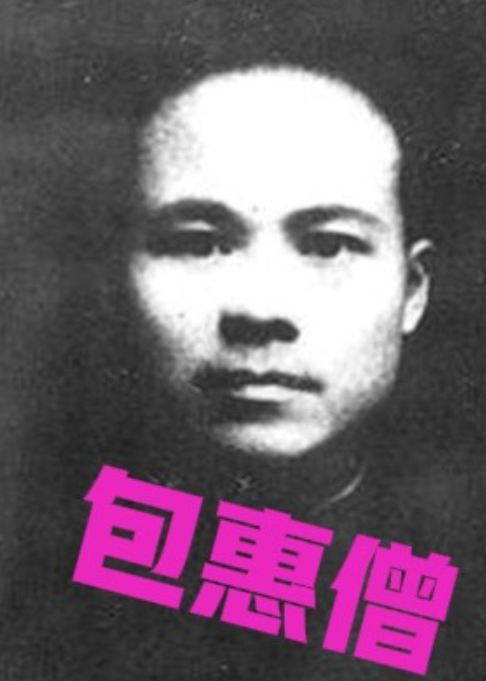

1949年,流落澳门的中共一大代表包惠僧,得知新中国成立后百感交集。主动写信请求重回组织怀抱。毛主席知道后表示回来可以,但有一个条件……

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持!

那年10月,澳门一栋偏僻小楼里,收音机传出的开国大典实况让包惠僧彻夜难眠。

曾经身为中共一大代表的他此刻蜷缩在藤椅里,窗外是葡式建筑的尖顶,窗玻璃映出他花白的鬓角,五十五岁的包惠僧望着自己早衰的面容,突然想起二十八年前上海望志路106号那个盛夏午后。

那时他和毛泽东、董必武围坐在八仙桌旁,年轻的毛泽东用湖南口音说"星星之火可以燎原",而如今燎原的星火已成漫天红霞,自己却成了蜷缩在殖民地的离群孤雁。

澳门潮湿的海风裹挟着市井的喧嚣,他摸出怀表看了看,这是当年黄埔军校时期蒋介石赏赐的瑞士金表,表盖内侧还刻着"惠僧同志存念",如今这行字像针般扎眼。

他想起三个月前同乡熊十力那封措辞辛辣的信:"你与周恩来有刎颈之交,毛泽东对你了如指掌,如今蜗居澳门效乌龟缩头之法,何苦来哉?"信纸被他揉皱又展平,最后连同遣散费账单一起塞进了抽屉最底层。

广州解放的消息传来那夜,他在顶楼天台枯坐到东方既白,楼下卖云吞面的小贩不知道,这个总穿旧西装的中年人曾是黄埔军校政治部主任。

更不知道1927年南昌起义前夜,周恩来在枪声零星的南昌旅店,给高烧不退的他留下二十块大洋和一张介绍信。

如今那张早已泛黄的纸条还缝在他贴身的衬衣夹层,二十二年间跟着他从九江逃到黄冈,从武昌躲到高邮,最后漂洋过海来到澳门。

电报稿纸被钢笔戳破第三个洞时,包惠僧终于写下"北京人民政府周总理恩来兄鉴"。

他盯着"兄"字看了很久,想起1925年黄埔校庆日,周恩来把最后半瓶汾酒推给他说"惠僧兄海量"。

想起重庆雾都宾馆走廊,自己低头快步躲开对方伸来的手,此刻笔尖在"吊民伐罪,天下归仁"处顿了顿,终究没敢写"乞归"二字。

北平西山的红叶正艳时,中南海菊香书屋里,毛泽东捏着电报对周恩来说:"栖梧老人?他倒是会起名字。"

窗外传来机关干部学唱《国际歌》的稚嫩嗓音,玻璃窗映出领袖嘴角意味深长的笑纹:"回来可以,但要向全党作交代。"

这话随着电波传到香港地下党联络站时,办事员看见那位澳门来的"老先生"突然蹲在地上捂住脸,指缝里漏出压抑二十年的呜咽。

1949年11月的北京站月台,包惠僧的皮鞋刚踏上新铺的柏油路面,就被女儿扯住衣角:"爹,那个戴呢帽的是不是......"

董必武的拐杖已敲到跟前:"包大炮!做了国民党的官就不要共产党的朋友了?"老友戏谑的湖北乡音让他鼻尖发酸,当年武汉共产主义小组的"暴徒"外号犹在耳边。

政务院小食堂的接风宴上,红烧肉的热气模糊了眼镜片,他听见自己颤抖的声音:"必武兄,润之......主席还肯见我么?"

中南海西花厅的垂丝海棠开始落叶时,周恩来把检讨书轻轻搁在茶几上,包惠僧盯着自己写的"罪不可赦"四个字,突然发现总理的茶杯正是1926年黄埔军校用的那种白瓷缸。

窗外的哨兵正在换岗,皮靴踏地声惊飞一群麻雀,他听见自己嘶哑的坦白:"南昌那次,我要是跟上队伍......"

周恩来的钢笔突然在记事本上划出长长墨迹:"过去你不是普通党员,现在回来也不是普通群众。"

华北人民革命大学的银杏叶黄了又绿,包惠僧在自传里写下"栖梧"二字的真正含义:不是文人雅士的梅妻鹤子,是惊弓之鸟终于找到能落脚的梧桐枝。

当他在内务部研究室第一次领到印着国徽的工作证时,突然想起三十年前《汉口新闻报》的记者证,两张硬卡纸隔着血火硝烟,在历史褶皱里完成奇异的重叠。

晚年他用颤抖的手写《包惠僧回忆录》时,总要把一大代表的合影摆在案头,照片里年轻的自己站在毛泽东斜后方,目光灼灼如电。

1979年7月那个闷热的凌晨,腹主动脉瘤破裂前的剧痛中,包惠僧最后看见的是病房窗外一截梧桐枝。

三十年后当骨灰迁回湖北团风县老家时,山坡上的新碑只刻着"包惠僧"三个字,没有墓志铭,没有头衔,只有清明时节的松涛,年复一年讲述着那只最终归巢的倦鸟故事。