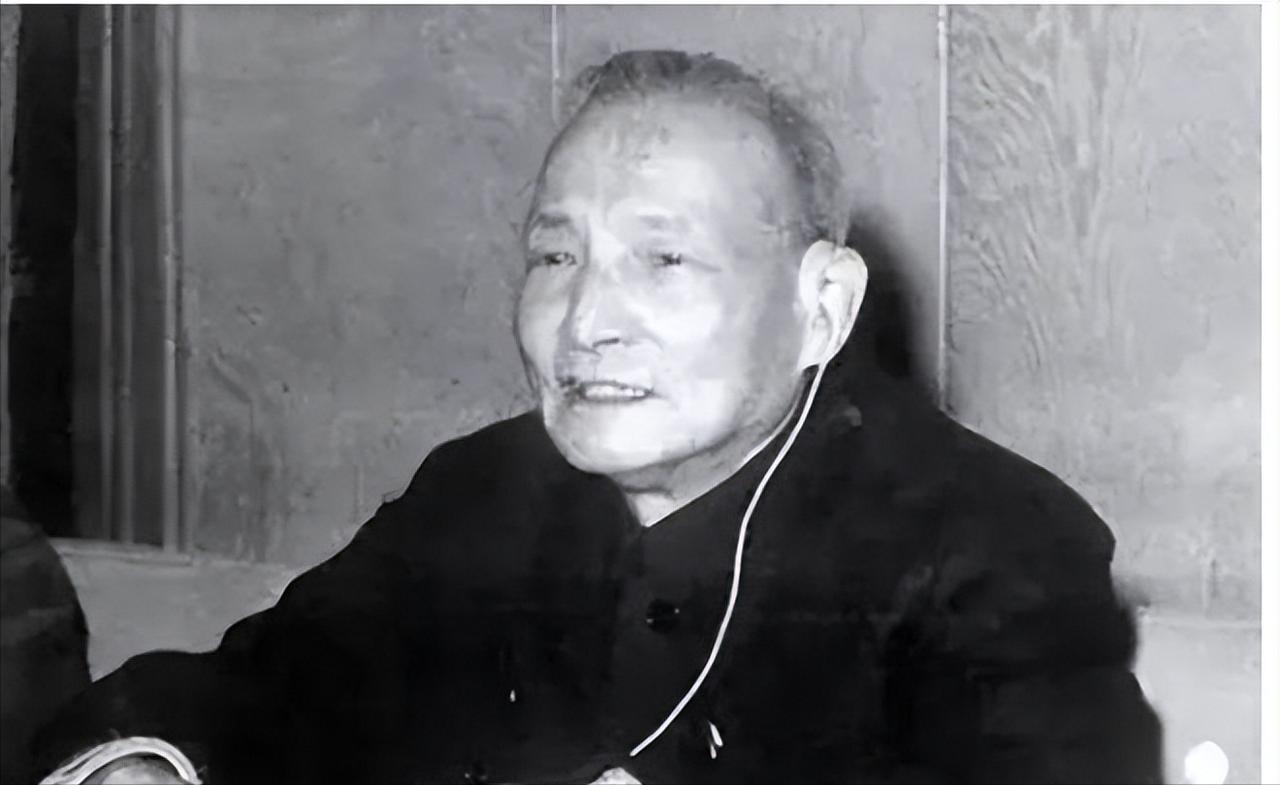

1979年,有人建议要保留汪东兴的职位,可陈云却认为,如果再让他继续担任,就算我们同意,那全国人民也不会同意的。[凝视] 1979年,中国人均粮食不足340公斤,城镇居民每月定量14.5公斤粮食。那一年冬天,中南海内部讨论着一个影响深远的人事变动。 汪东兴,这位13岁跟随方志敏参加革命的老战士,在毛泽东身边工作了30多年。但面对全国2000多万城镇失业人口,仅北京就有40万返城知青待安置的严峻现实,他的去留成了焦点。 当时的经济数据触目惊心,全国粮食总产量3.32亿吨,钢铁产量比上年减少100万吨,外汇储备仅1.67亿美元。2.5亿人年收入低于200元,连基本生活需求都难以满足。 陈云在会议上提出明确观点:国家需要懂经济的干部,而非仅擅长警卫工作的人员。这句话引发党内激烈争论,支持者认为经济建设迫在眉睫,反对者强调老革命的历史贡献不容忽视。 争论的核心在于优先级选择,老百姓最关心吃饭问题,当时全国仍有大量人口温饱不保。城市居民依靠粮票、布票、肉票维持生活,农村情况更加严峻。 1980年2月,汪东兴主动辞去党中央副主席职务,这个决定为后续改革创造了空间,万里开始主管农业改革,谷牧负责对外开放工作。 安徽、四川率先试点家庭联产承包责任制,农民生产积极性显著提升。1980年全国粮食产量增长7%,达到3.55亿吨,食品供应状况开始改善。 到1984年,中国粮食产量突破4亿吨大关,城市粮票制度逐步取消,乡镇企业大量涌现,吸纳了数千万农村劳动力就业,农民收入水平显著提高。 外汇储备从1.67亿美元增长至26.44亿美元,为进一步改革开放提供了资金基础。这一时期的经济增长为后来几十年的快速发展奠定了基础。 这次人事调整标志着中国发展重心从政治运动转向经济建设,如果当时没有这样的决策调整,改革开放进程可能会延缓数年时间。 从历史角度看,1979年这次人事变动体现了实用主义原则在关键时刻的重要作用,当国家面临严重经济困难时,选择具备专业能力的干部成为必然选择。 这段历史说明,在国家发展的关键节点,人事安排往往决定着政策方向和执行效果。正确的人员配置能够释放巨大的制度红利和发展动力。 回顾那个年代,粮票、布票见证了物资匮乏的艰难岁月,也记录了改革开放前夜的历史转折。每一张票据背后都承载着普通人对美好生活的渴望。 如果你生活在那个年代,会更看重干部的历史贡献还是实际工作能力? 信源: 中央档案馆保存的《1979年1月中央政治局会议记录》 《汪东兴回忆录》