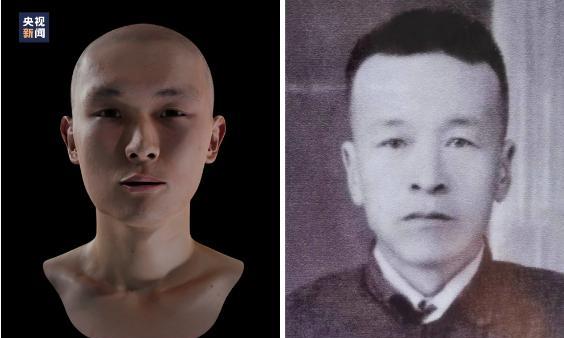

2023年,专家们在发掘烈士遗骸时发现:所有弹孔都是正面射入!年轻专家们边哭边挖…… 高鼻梁,薄嘴唇,细长的眼睛,当崔海治烈士的容貌通过电脑屏幕一点点清晰起来时,他的侄子崔玉岐盯着那张复原图,突然红了眼眶。 这眉眼,这神情,和他父亲年轻时候的照片太像了,谁能想到,跨越76年,这位在汾孝战役中牺牲的烈士,能以这样的方式“见”到自己的亲人。 崔玉岐的寻亲路,是从父亲临终前的那句话开始的,老人躺在床上,拉着他的手反复说:“一定要把你三叔找到。” 就这么一句嘱托,成了崔玉岐退休后的全部牵挂,他揣着家里那张泛黄的《死难烈士家属纪念证》,一趟趟往山西吕梁方山县峪口镇南村跑。 可毕竟年代太久了,村里的老人换了一茬又一茬,当年的墓地早就没了踪迹,连个标记都找不到。 吕梁市退役军人事务局的工作人员翻了好多老档案,又挨家挨户找村里的老人打听,最后才理出点头绪: 抗日战争和解放战争那阵子,晋绥第六国际和平医院的第七分院曾经转移到南村,牺牲的战士就埋在村里的烈士墓里。 崔海治当年在汾孝战役中负了重伤,送到这家医院没抢救过来,极有可能就葬在这儿,2023年1月,他们专门请到了复旦大学科技考古研究院的文少卿团队。 早在2015年,文少卿团队就跟着田野考古的专家,跑了8个遗址,收集了572名烈士的遗骸。 这些烈士有的参加过滇西保卫战,有的打过长沙会战,还有的牺牲在淮海战役的战场上,他们还借着这些遗骸,建起了国家英烈DNA数据库的第一期。 这次在吕梁南村,他们一挖就挖出了49具烈士的骸骨,还顺带挖出了90多件遗物。 有铜纽扣、子弹壳、步枪弹,甚至还有玉印章和搪瓷碗,都是些带着岁月痕迹的老物件。 这49具烈士遗骸被重新安葬在了吕梁晋绥解放区烈士陵园,总算是有了个安稳的家。 团队里的老师和学生大多是90后、00后,处理这些遗骸的时候,常常是边哭边干活。 这些烈士太年轻了,平均算下来才20.5岁,最小的那个还不到14岁,放在现在,还是个没长大的孩子。 团队里还有个叫王克的小伙子,他挖M10号墓室的时候,把墓里的骸骨轮廓一点点铲出来,再把每根骨头上面的浮尘扫干净。 看清骸骨模样的那一刻,他心都揪紧了,这具骸骨的骨骺线都没愈合,明显是还没长成熟的孩子。 更让人心里不是滋味的是那些弹痕,好多烈士的肋骨里还留着子弹头,看那射入的角度,基本都是从正面打进去的。 也就是说,这些战士都是在和敌人正面交锋时战死的,他们没有一个人选择逃跑! 有具遗骸的右腿股骨上有明显的切痕,文少卿说,从那截面能看出来,有一部分特别不平整。 估摸着是当年医疗条件太差,做截肢手术的时候,医生没办法准确判断该切到哪儿,到最后可能是直接硬生生掰断的。 像这样经历过截肢的烈士,一共发现了5例。 他们按发掘的先后顺序,给这些烈士遗骸编了号,从M1一直到M49,因为有6位烈士的下颌骨或者头骨破损得太厉害,最后只复原了43位烈士的容貌。 也正是通过DNA比对,他们确认了编号“M19”的,就是崔玉岐找了多年的三叔崔海治。 子弹从正面射入,真不是偶然,这些烈士在学校里读书、在爸妈跟前撒娇的年纪,却选了扛起枪,直面生死。 他们说不定压根没想过自己能成英雄,就是在那一刻,觉得必须守住阵地,护住身后的人。 崔玉岐揣着父亲的遗愿寻亲,一找就是这么多年;文少卿团队的年轻人一边掉眼泪一边干活,就为了不让这些烈士被忘了;吕梁市退役军人事务局主动出头,发掘、安葬这些遗骸,让英雄们有个安稳的家。 我们记着他们,不光是因为心里感动,那个留着刀口的头骨,那只生锈的搪瓷碗,那些从正面射入的子弹,都在跟我们说:和平从来不是天上掉下来的。 现在,还有48位烈士的亲人没找到,文少卿团队就盼着这些亲人能主动联系他们,或者联系退役军人事务部。 他们的样子,我们记着;他们的故事,我们传着;他们用生命换来的日子,我们好好过着,这大概就是对英雄最好的告慰了。

评论列表